Hier geht es zur neuen Bildergalerie „China“ (klick klick)

Ein Traum

An meine Träume erinnere ich mich gewöhnlich schon beim Aufwachen nicht mehr. Dieser Traum allerdings steht mir jetzt immer noch ganz klar vor Augen. Normalerweise erzähle ich nicht von den seltenen Träumen, die ich erinnern kann, denn Traumdeutung ist meiner Meinung nach ein haltloser Humbuk. Sollten Träume tatsächlich Aussagen über Unbewusstes zulassen, dann ist es verwunderlich, wie konventionell und platitüdenhaft die Deutungen in der Regel sind. Jedenfalls werde ich diesen Traum erzählen, auch auf die Gefahr hin, dass ich Euch den Spaß der laienhaften Deutung nicht verbieten kann:

Mondlos war die Nacht und kalt. Das Gewitter, das über unser Zelt noch vor wenigen Stunden hinweggefegt war, hatte die Luft in besonders stiller Starre zurückgelassen. Wir hatten um unser Zelt gefürchtet, weil die Windböen so heftig gewütet haben. Jetzt war die Stille nach dem Sturm umso greifbarer. Ich war dabei einzuschlafen, es war ein anstrengender Tag gewesen. Im Halbschlaf in der Stille traf mich das brüllende Grunzen, das kehlige Röhren wie ein Stromschlag. Atem und Herzschlag setzten mir gefühlt aus und alle Muskeln spannten sich an. WAS war das? Was es auch immer war, es war nur wenige Meter jenseits der dünnen Zeltwand von mir entfernt. Es stand direkt neben mir und es war sehr laut. So laut, dass der erzeugende Resonanzkörper gewaltig sein musste. Ein Bär würde so brüllen. Aber da war auch eine Art tiefes Grunzen dabei, kehlig und dunkel und vor allem sehr laut. Ich war mir sicher: Mit einem Wesen, das solche Geräusche macht, hatte ich es noch nie zu tun. Mit geöffnetem Mund, um besser zu hören, lag ich in der Finsternis. Da bebte die Erde. Ein einzelnes Stampfen, wie von einem Huftier – ein 700-KG-Huftier! Es muss direkt neben meinem Kopf stehen. Jetzt hörte ich das Schnauben – verflucht, ich höre das Monster sogar atmen, es muss wirklich ganz nah am Zelt stehen, ein, zwei Meter entfernt! WAS ist das?

Ich versuchte so flach wie möglich zu atmen, während mein Herz raste. Kann es mich auch atmen hören? Mit was kann ich mich verteidigen? Mit einem Schweizer Taschenmesser sicher nicht! Wo ist das überhaupt? Röööhrbrülll! Stampf! Bei dieser Lautstärke blieben mir die Gedanken in den Nervenwindungen stecken. Es steht direkt neben mir und ich liege flach auf dem Boden. Es wird mich einfach zertrampeln, bevor ich mich aus dem Zelt gewunden haben werde – außerdem klemmt unser Zeltreißverschluss seit einigen Tagen. Wieder höre ich das Schnauben. Oder schnuffelt das Vieh an unserer Zeltaußenhaut? Soll ich mich bemerkbar machen? Ich entscheide mich für totstellen, aber das hilft nichts. Es folgt ein weiteres sehr aggressiv klingendes Gebrüll und ein donnernder Hufschlag. Hier ist kein Zweifel möglich, wir sind gemeint. Unser Zelt steht im Weg und der Gegner da draußen ist kurz vor der Attacke. Aber es gibt leider auch keinen Zweifel darüber, dass sich unser Zelt nicht wegbewegen wird. Wird das Vieh das als Herausforderung interpretieren? Werde ich gleich in dieser kuhfinsteren Nacht mit einem Monster kämpfen müssen? Wird mein Leben mit einem klemmenden Reißverschluss enden? Ich werde mich nicht bewegen, möglichst leise atmen, ganz still liegen bleiben. Ich lauschte und lag still da in der Finsternis.

Ich versuchte so flach wie möglich zu atmen, während mein Herz raste. Kann es mich auch atmen hören? Mit was kann ich mich verteidigen? Mit einem Schweizer Taschenmesser sicher nicht! Wo ist das überhaupt? Röööhrbrülll! Stampf! Bei dieser Lautstärke blieben mir die Gedanken in den Nervenwindungen stecken. Es steht direkt neben mir und ich liege flach auf dem Boden. Es wird mich einfach zertrampeln, bevor ich mich aus dem Zelt gewunden haben werde – außerdem klemmt unser Zeltreißverschluss seit einigen Tagen. Wieder höre ich das Schnauben. Oder schnuffelt das Vieh an unserer Zeltaußenhaut? Soll ich mich bemerkbar machen? Ich entscheide mich für totstellen, aber das hilft nichts. Es folgt ein weiteres sehr aggressiv klingendes Gebrüll und ein donnernder Hufschlag. Hier ist kein Zweifel möglich, wir sind gemeint. Unser Zelt steht im Weg und der Gegner da draußen ist kurz vor der Attacke. Aber es gibt leider auch keinen Zweifel darüber, dass sich unser Zelt nicht wegbewegen wird. Wird das Vieh das als Herausforderung interpretieren? Werde ich gleich in dieser kuhfinsteren Nacht mit einem Monster kämpfen müssen? Wird mein Leben mit einem klemmenden Reißverschluss enden? Ich werde mich nicht bewegen, möglichst leise atmen, ganz still liegen bleiben. Ich lauschte und lag still da in der Finsternis.

In diesem Moment erwachte ich gottseidank aus meinem Traum und fand mich auf dem Gehweg einer süddeutschen Kleinstadt wieder. Es war Sonntagmorgen und die Kirchgänger gingen kopfschüttelnd an mir vorüber – ich lag ihnen zu Füßen und hatte wohl in der Dunkelheit der Nacht meinen Schlafsack auf dem Gehweg ausgerollt. Insgesamt muss ich einen wirklich glücklichen und vor allem erleichterten Eindruck beim Aufwachen gemacht haben, denn irgendjemand, angesteckt von meiner Freude, lud mich zum Frühstück in sein warmes Wohnzimmer ein. Dort saß ich jetzt beim Kaffee, es gab Gebäck und es war so schön warm. Ich wollte immer dort sitzen bleiben.

Dann erwachte ich in die Wirklichkeit und war wieder im Zelt in China in der kalten Gewitternacht auf 3000 Metern Höhe. Der Yakbulle, der mir mich zum Stillliegen gezwungen und den Sekundenschlaftraum eingebrockt hatte, war wohl währenddessen weitergezogen. Aber die Herde war direkt um uns herum. Ich hörte das leise Geräusch des Grasabrupfens und Kauens. Sie müssen direkt um uns herumstehen. Ich kann sie atmen hören. Es sind viele. Gruselig sind die Geräusche, mit denen sich eine Yakherde nachts koordiniert. Wie eine Flotte U-Boote in der finsteren Tiefe des Ozeans mit Echolotsignalen, so ertönte fast im Sekundentakt ein tiefes grollendes Grunzröhren. Wie eine Herde Mammuts, so stelle ich mir vor. Mit riesengroßem Resonanzkörper hört sich das wie von Wesen eines anderen Planeten an. So tönt es aus allen Richtungen, ganz nah und ferner, rings um uns herum. Grasabrupfen, Kauen, Schnuffeln, Antwortgrunzbrüllen. Beim Lauschen konnte ich nach einigen Minuten bestimmen, dass sich die Herde um uns herum in eine bestimmte Richtung bewegt. Gut, dann sind wir bald aus der Gefahrenzone raus, dachte ich. Allerdings sollte ich bald erfahren, dass die Gewohnheit einer Yakherde zu sein scheint, sich wie Gezeitenwogen vorwärts und zurück über das Hochtal zu bewegen. Erst nach Stunden, zur einbrechenden Morgendämmerung zogen sie dann endlich ganz weiter. Unser Schlaf war in dieser Nacht etwas flacher als sonst. Daher kam wohl mein Traum im Traum, was ich sonst nur aus schlechten Filmen kenne.

Dann erwachte ich in die Wirklichkeit und war wieder im Zelt in China in der kalten Gewitternacht auf 3000 Metern Höhe. Der Yakbulle, der mir mich zum Stillliegen gezwungen und den Sekundenschlaftraum eingebrockt hatte, war wohl währenddessen weitergezogen. Aber die Herde war direkt um uns herum. Ich hörte das leise Geräusch des Grasabrupfens und Kauens. Sie müssen direkt um uns herumstehen. Ich kann sie atmen hören. Es sind viele. Gruselig sind die Geräusche, mit denen sich eine Yakherde nachts koordiniert. Wie eine Flotte U-Boote in der finsteren Tiefe des Ozeans mit Echolotsignalen, so ertönte fast im Sekundentakt ein tiefes grollendes Grunzröhren. Wie eine Herde Mammuts, so stelle ich mir vor. Mit riesengroßem Resonanzkörper hört sich das wie von Wesen eines anderen Planeten an. So tönt es aus allen Richtungen, ganz nah und ferner, rings um uns herum. Grasabrupfen, Kauen, Schnuffeln, Antwortgrunzbrüllen. Beim Lauschen konnte ich nach einigen Minuten bestimmen, dass sich die Herde um uns herum in eine bestimmte Richtung bewegt. Gut, dann sind wir bald aus der Gefahrenzone raus, dachte ich. Allerdings sollte ich bald erfahren, dass die Gewohnheit einer Yakherde zu sein scheint, sich wie Gezeitenwogen vorwärts und zurück über das Hochtal zu bewegen. Erst nach Stunden, zur einbrechenden Morgendämmerung zogen sie dann endlich ganz weiter. Unser Schlaf war in dieser Nacht etwas flacher als sonst. Daher kam wohl mein Traum im Traum, was ich sonst nur aus schlechten Filmen kenne.

Eine wichtige Lehre nahm ich aus der Yaknacht und der Rivalität unseres Zeltes mit dem Yakbullen mit: Bleib möglichst still liegen und verhalte dich ruhig! Versuche niemals, eingekesselt in eine Yakherde bei Nacht, durch schrilles Pfeifen die Herde weiterzutreiben. Denn dann wird der Bulle noch aggressiver und bringt seine Kumpels mit. Anders als Traumdeutung basiert diese Behauptung auf gesicherter empirischer Erfahrung.

Draußen vor der Tür

Etwas verknittert und unausgeschlafen machten wir uns am nächsten Morgen daran, die letzten Höhenmeter des Passes zu überwinden. Vielleicht, weil wir beide viel wach gelegen hatten, weil wir müde und durchgefroren waren, kamen wir auf die absurd hoffnungsvolle Idee, es noch einmal mit einem Hotel zu versuchen. Denn wir wussten, dass in dem kleinen Ort am Ende der 80-km-Abfahrt, an einer Straßenkreuzung, auf unserer chinesischen App mindestens fünf „Herbergen“ eingezeichnet waren. Sicherlich waren das eher Truckerabsteigen als Hotels, aber an diesem Tag erschien uns die Hoffnung auf ein trockenes Zimmer und eine warme Dusche zu nah, so mit Händen greifbar, als dass wir nicht daran glauben wollten: Heute würden wir uns bestimmt in einem Bett richtig ausschlafen, ohne Yakbullen, ohne Schneeregen, ohne Gewitter.

Unsere tolle Taktik, die wir uns diesmal ausgedacht hatten: Wir gehen gleich zur Polizei und fragen sie freundlich, in welchem Hotel wir als Ausländer schlafen dürften. Bestimmt wären sie auch von unserem kläglichen Anblick gerührt und in ihrem Verantwortungsbewusstsein angesprochen. Mit einem einnehmenden Lächeln betrat ich entschlossen die Polizeistation, nachdem ich mehrfach angeklopft hatte und niemand öffnete. Im kahlen Zimmer zwei Uniformierte, einer am Schreibtisch, der mich keines Blickes würdigte, einer kam auf die Tür zu und sah mich sehr ärgerlich an. Mist, bestimmt war es falsch, dass ich einfach hereingekommen bin! Ich gab ihm zu verstehen, dass wir auf der Suche nach einem Hotel seien, doch er hörte gar nicht zu, schob mich wieder hinaus auf die Straße, schüttelte energisch mit dem Kopf und deutete die Straße hinunter, mit den Armen weit ausholend. Schließlich verstand ich: 60 Kilometer da hinunter in die nächste Stadt, da könnt ihr übernachten. Hier nicht. Dann zog er die Tür mit einem Knall wieder zu.

Da standen wir draußen vor der Tür im Schneeregen und blickten in die Richtung, in die er gewiesen hatte. 60 Kilometer in die falsche Richtung lag das nächste für uns erlaubte Obdach. Der Traum war zu schön gewesen, und wir mussten zugeben, dass wir es eigentlich gewusst hatten. Hier in diesem heruntergekommenen Ort ein Hotel für Touristen – niemals.

Hier muss ich kurz einfügen, dass dies bisher aber unsere einzige wirklich unfreundliche Begegnung mit der Polizei geblieben ist. Manchmal sind die Polizisten an den Checkpoints auch einfach nur Konfirmanden, die mit ihrem Smartphone herausstürzen, um uns zu fotografieren, und uns nachher noch Wasser für die Weiterfahrt durch die Gobi schenken. Manchmal.

Der Himmel verfinsterte sich, es war schon später Nachmittag, wir mussten uns noch rasch mit Lebensmitteln für die nächsten 200 Kilometer ohne Dorf über den nächsten Pass versorgen, wir mussten noch recherchieren, wie und ob wir auf dieser Strecke an Wasser kommen würden, denn bis hierher hatten wir kein Netz gehabt, da fing es auch schon an zu regnen…. Wir waren sehr erschöpft und nicht mehr gut gelaunt, als wir schließlich wieder aus dem Ort herausfuhren, von dem wir uns so viel erhofft hatten. Jetzt mussten wir irgendwo in dem engen Tal zwischen Straße, Fluss und Bahnlinie einen kleinen Platz für unser Zelt zu finden. Ralph kochte unser Abendessen, chinesische Fertigsuppen, im Nieselregen, der später, als wir im Schlafsack lagen, in Schnee überging.

Der Himmel verfinsterte sich, es war schon später Nachmittag, wir mussten uns noch rasch mit Lebensmitteln für die nächsten 200 Kilometer ohne Dorf über den nächsten Pass versorgen, wir mussten noch recherchieren, wie und ob wir auf dieser Strecke an Wasser kommen würden, denn bis hierher hatten wir kein Netz gehabt, da fing es auch schon an zu regnen…. Wir waren sehr erschöpft und nicht mehr gut gelaunt, als wir schließlich wieder aus dem Ort herausfuhren, von dem wir uns so viel erhofft hatten. Jetzt mussten wir irgendwo in dem engen Tal zwischen Straße, Fluss und Bahnlinie einen kleinen Platz für unser Zelt zu finden. Ralph kochte unser Abendessen, chinesische Fertigsuppen, im Nieselregen, der später, als wir im Schlafsack lagen, in Schnee überging.

Natürlich zelten wir die meiste Zeit ohnehin und sind immer draußen. Und das tun wir freiwillig und in der Regel gern. Aber in dieser Nacht spürten wir, dass es einen Unterschied macht, ob man aus freien Stücken oder gezwungenermaßen auf der Straße lebt. Im Stillen dachten wir an die lange Strecke, die in China noch vor uns lag, und befürchteten, dass solche Reiseumstände unsere Freude an diesem Land ziemlich trüben könnten.

Buddhismus und Schamanismus

Wer die Welt durchreist, der stellt schnell fest, dass sich Regionen nicht nur durch Staatsgrenzen unterscheiden lassen. Hauptsächlich sind es klimatische, topographische und kulturelle Einheiten, die wir durchfahren. Lange Zeit waren wir jetzt in muslimisch geprägten Lebensräumen unterwegs. Wir haben, das wurde ja auch in unseren Berichten immer wieder deutlich, nicht ein einziges Mal erfahren, dass wir als Christen unfreundlich von Muslimen behandelt wurden. Oft wurden wir nach unserer Religion gefragt und immer wurden wir gastfreundlich, mitmenschlich, fürsorgend, ja oft auch liebevoll behandelt. Und so hielten auch wir es; wir begegneten den Menschen offen und freundlich, möglichst unvoreingenommen und auf Augenhöhe. Vielleicht ist das der Hauptgrund, warum uns wiederum so viel Freundlichkeit entgegengebracht wurde. Wir merken jedenfalls, dass unsere innere Haltung gegenüber den Menschen, die wir von Anfang an auf die Reise mitgenommen haben, die richtige Haltung war. Vielleicht ist das aber von vornherein eine Haltung gewesen, die uns unsere eigene Religion nahgelegt hat, eine Art Gottvertrauen in die Menschen. Eine Email, die wir von einem Freund erhalten haben, machte dies zum Thema und brachte uns ins erneute Nachdenken darüber.

Wir waren lang im muslimisch geprägten Lebensraum unterwegs. Jetzt treten wir in einen ganz anderen Religionsbereich ein. Als wir hinter Nalati, nach rund 500 Kilometern Ebene den Pass erklommen hatten, fanden wir oben einen großen Steinhaufen, darauf viele Stöcke zu einer Art Trockenbuschgesteck zusammengebunden, rund drei bis vier Meter hoch. Drumherum an Schnüren wehten bunte, mit Bildern und seltsamer Schrift bedruckte Fahnen im kalten Wind. Wir waren innerlich sehr aufgewühlt dort oben zu stehen, nach 10 Jahren Planung und Ideen, Sehnsucht und nach rund einem Jahr Fahrt um die Welt: Wir waren in den Bereich des Tibetischen Buddhismus eingetreten. Das sichere Zeichen, dass wir unserem Traumziel, dem Himalaya näher kommen, der uns doch eigentlich verboten wurde von der Chinesischen Regierung, den wir schon abgeschrieben hatten für unsere Route um die Welt, den wir dann mit dem gelungenen Visum für China wieder in den Blick genommen haben. Jetzt stehen wir neben den Tibetischen Gebetsfahnen und wissen – wir sind schon so weit gekommen und bald so nah dran: von hier nach da – Himalaya! Wir hatten Tränen in den Augen.

In den folgenden Tagen beschäftigte uns natürlich auch intellektuell, dass wir jetzt in den Bereich des Buddhismus geradelt waren. Wie prägte diese Religion die Kultur hier? Was macht sie mit den Menschen? Wie ist die buddhistische Lebenshaltung im Vergleich zu der Lebenshaltung der Westlichen Welt?

Ein Tag im Zelt

Wenn ich schlafe, schlafe ich. Durch unsere täglichen Anstrengungen ist dieser Schlaf meist auch so erschöpft und tief, dass ich, anders als Ralph, nachts auch nicht viel mitbekomme (außer, Yakbullen grunzen auf meiner Kopfhöhe).

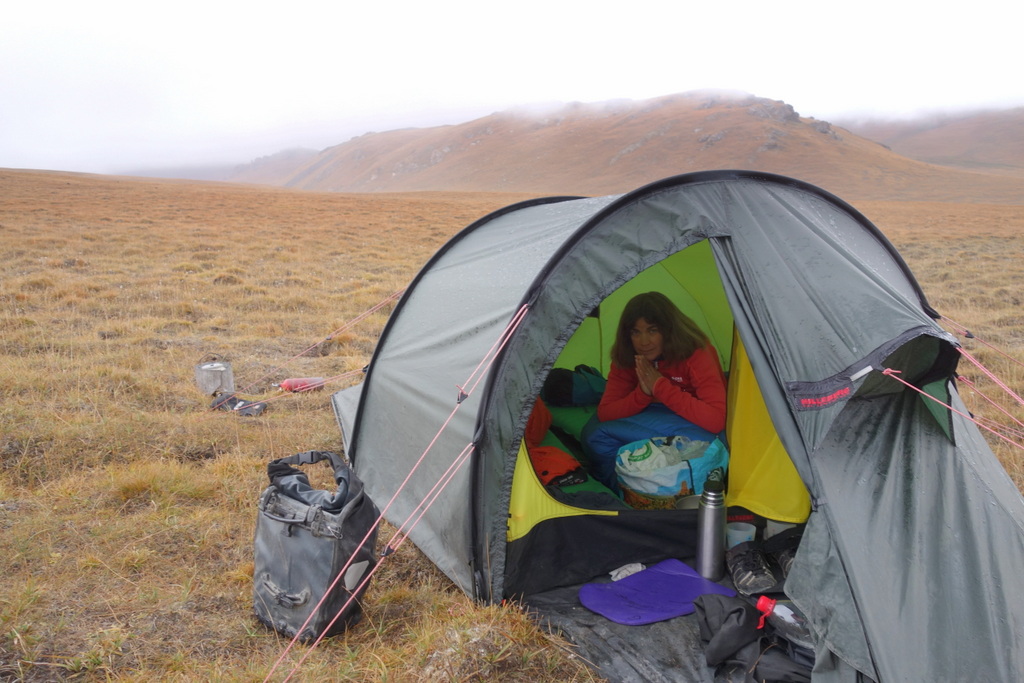

Deswegen hatte ich die rieselnden- klatschenden Geräusche auf der Zeltwand in der Nacht auch nicht gehört. Als ich am Morgen den klemmenden Reißverschluss unserer Wohnungstür aufzog, war ich ziemlich niedergeschlagen und ernüchtert: Im Zeltvorraum die Satteltaschen und Schuhe in einer zähen Matschpampe, draußen windig und deutlich kälter als gestern, graue Nebelschwaden hängen um das tropfende Zelt, die Berge, die unter der Nebeldecke hervorschauen, sind frisch beschneit, ein Gemisch aus Nieselregen und Schnee weht mir ins Gesicht.

Es kostet ohnehin jeden Tag einige Energie, sich selbst und allen Krempel, der im Zelt herumliegt, wieder zusammenzuraffen und alles auf das Fahrrad zu verladen, um von neuem in die Pedale zu treten. Heute dachte ich: „Nee! Das packe ich nicht.“ Ich zog den Reißverschluss wieder zu und ließ mich in einer Mischung aus Genervt- und Frustriertsein zurück auf die Isomatte fallen.

Da lagen wir. Bis zur kalten Nasenspitze im Schlafsack verschwunden, erschien vor unserem inneren Auge das, was wir von diesem neuen Tag erwarten durften: Eine Staubpiste, die sich über Nacht in Schlamm verwandelt hatte, das Zelt nass zusammenzupacken, dabei in einem Wust aus Dreck und Matsch zu baden, mit kalten Fingern und doch in der Regenkleidung zugleich schwitzend, also von außen und innen gleichzeitig nass, über einen verschneiten Pass zu fahren, abends das immer noch nasse Zelt wieder aufzustellen, im Regen Wasser zu filtern und zu kochen undundund….

Ich habe wirklich selten schlechte Laune, aber heute fand ich alles ziemlich sch…. Ich hatte überhaupt keine Lust aufzustehen und fand unsere momentanen Lebensumstände unzumutbar. Was würde ich darum geben, wenn mich einer aus dieser Wirklichkeit herausbeamen könnte und mich unter eine Decke auf ein Sofa versetzen, mit einer Tasse Tee und einem Buch in Reichweite! Ich war entnervt. Warum musste immer irgendetwas sein? Entweder das Wetter ist Mist, oder irgendetwas ist kaputt, oder ein weiteres Dutzend Ausnahmezustände verlangen unsere Aufmerksamkeit.

An diesem Morgen gelang es uns unsere Stimmung zu wenden. Obwohl die Umstände dieselben blieben, schafften wir es, unsere Sichtweise zu ändern.

Wer sagt denn, dass wir heute das Zelt überhaupt verlassen müssen? Wir können doch einfach im warmen Schlafsack liegenbleiben!, so durchfuhr mich der revolutionäre Gedanke. Schnell war uns klar, dass wir keinen Pausentag eingeplant hatten. Das bedeutete, dass wir unsere Ration Tütensuppen mit Wasser würden strecken müssen. Aber das war es wert! Plötzlich veränderte sich unsere Stimmung, und uns fiel wieder ein, was unsere Situation fast sogar beneidenswert machte. Wir sind gesund! Wir wollten in den Himalaya, und nun sind wir endlich hier! Wir machen das alles freiwillig! Erstaunt stellten wir fest, dass sich die Fakten ja gar nicht geändert hatten – nur unsere Einstellung dazu. Wir waren wieder gut gelaunt, machten Witze über unsere Lage, waren sicher, dass es da hinten schon heller würde. Plötzlich hatte ich große Lust, den Tag lesend im warmen Schlafsack zu verbringen, und goss uns den letzten, seit dem Iran für Härtefälle aufgehobenen Kakao in die Tassen. Dazu wählte ich als Lektüre „Jane Austen – Verstand und Gefühl“ – das größtmögliche Kontrastprogramm zur Wirklichkeit. Ralph sorgte für die angemessen coole Musikuntermalung, und wenn man das Handy lange genug ganz unter die Zeltdecke hielt, hatten wir sogar ein klein wenig Empfang und konnten Nachrichten von zu Hause lesen. Für den Wetterbericht war das Netz zwar zu schwach, aber wen interessiert schon das Wetter, wenn man Freunde hat, die einem Mails schreiben. Dachte ich, machte es mir im Schlafsack gemütlich und war glücklich.

Wie auch in dieser Situation stellen wir fest, dass es angesichts unabänderlicher Umstände oft unsere Stimmung ist, die den entscheidenden Unterschied macht. Glücklicherweise gelingt es uns erstaunlich oft, die gute Laune zu bewahren. Gerade China hat uns in den letzten Wochen in dieser Hinsicht besonders gefordert. Manchmal wundern wir uns selbst, wie humorvoll wir die Herausforderungen Chinas nehmen können. Man könnte auch daran verzweifeln, wenn man zum Beispiel dreimal Essen bestellt und sich auch ganz sicher ist, dass der Gegenüber die Bestellung verstanden hat, stattdessen vier unbestellte Bier serviert bekommen hat, nach zweieinhalb Stunden jedoch mit leerem Magen das Lokal verlässt.

Im Arbeitslager

Mit dem Fahrrad unterwegs erhält man den Eindruck, China auf dem Land sei eine einzige Baustelle. Vom Grenzübergang von Kasachstan her kommend, folgen wir 400 Kilometer lang einer im Bau befindlichen neuen Autobahntrasse. Sie ist Teil des gigantischen chinesischen Projekts „Neue Seidenstraße“. Ein Infrastrukturplan, der vorsieht mehrere Schienen- und Straßenkorridore von China über Zentralasien bis nach Duisburg zu bauen. China finanziert dabei Infrastruktur in allen betroffenen Ländern und betreibt so eine wirtschaftliche Ausdehnung seines Einflussbereichs bis nach Afrika und ins Zentrum Europas. Seit Monaten schon sind wir unterwegs an diesen Baustellen oder entlang der schon bestehenden Trassen. Dazu gehörten die Bauprojekte in Tadschikistan und Kasachstan, der Grenzknotenpunkt Korgos, die Jining-Bahnlinie und eben auch diese Autobahn.

Wir sind erschüttert von dem, was wir sehen und sind dabei erinnert an historische Schilderungen von chinesischen Arbeitskolonnen im Eisenbahnbau. Die Arbeiter hausen in heruntergekommenen Baracken. Überall liegt Müll herum und es stinkt bestialisch. Es gibt keine sanitären Anlagen, keine Wasserversorgung. Vor Lehmhütten sitzen die Menschen im Matsch und putzen Gemüse. Das einzig etwas freundlicher wirkende irgendwie offizielle Gebäude in den Barackensiedlungen, mit ein paar Trimmdich-Geräten davor, ist einladend mit Stacheldraht eingezäunt. Überhaupt ist in China alles mit Stacheldraht umzäunt und mit Personenscannern gesichert: Parks, Ladenzeilen, Springbrunnen mit Bänken davor – eigentlich alle öffentlichen Orte. In jedem Laden, in jedem Restaurant lehnen neben dem Eingang ein dicker hölzerner Schlagstock, ein Schutzschild und ein Stahlhelm. Überall. So ist die staatliche Polizeimacht sogar dort präsent, wo sie gerade nicht leibhaftig anwesend ist. Ich frage mich, was das ständige Gefühl des Eingesperrtseins oder der befürchteten Bedrohung durch mögliche Terroristen mit den Menschen macht. Ich jedenfalls habe oft das beklemmende Gefühl, mich in einem Arbeitslager zu befinden.

Andere leben wirklich in einem Arbeitslager. Zum Beispiel die Bewohner eines riesigen Plattenbaus für Arbeiter direkt neben einer Fabrik, mitten in dem Steinweiten-Nirgendwo der Wüste Gobi, von Stacheldraht eingeschlossen. Oder die Arbeiter auf der Baustelle, an der wir seit Tagen entlangfahren. Männer und Frauen ohne Schutzkleidung, stehen mit Schlagbohrern und Schaufeln im Geröll und sehen uns wie Erscheinungen nach, wenn wir freundlich grüßend an ihnen vorbeifahren. Nie werde ich das Gesicht der kleinen schmalen Frau vergessen, die unter mir in einem Erdloch stand und mich erschrocken und zugleich fassungslos anstarrt, als ob sie eine Außerirdische erblicke. Den zu kleinen Helm schief auf dem Kopf, eingefallene Wangen, Schmutzspuren auf den Backen, gefriert ihr die Spitzhacke über dem Kopf in der Bewegung ein. Ich muss an eine Dokumentation denken, die einmal im Fernsehen lief: „Die neue Supermacht – warum China alle überholt“. Hier sehen wir die Antwort darauf. Menschen, die wie eine Einweg-Ketchupportion, die man zu den Pommes dazu bekommt, in der Faust ausgequetscht und dann weggeworfen werden.

Wie zynisch erscheint es uns jetzt, wenn wir in Deutschland uns Sorgen darüber machen, dass unsere Schüler in der Pisa-Studie so schlecht abschneiden, wohingegen die chinesischen Schüler überall vorn sind. Mit welchem Preis wird dies bezahlt? In keinem anderen Land blickten wir in so viel Angst in den Augen der Menschen, die uns begegneten. Angst, einen Fehler zu machen im Umgang mit Ausländern, Angst, etwas Verbotenes zu tun, Angst, eigenverantwortlich zu handeln.

Natürlich überholt China wirtschaftlich so viele Länder, wenn dies auf Kosten von Arbeitern wie diesen auf der Baustelle geschieht. Viele können, stellen wir fest, nicht einmal lesen. Es ist leicht, Profit zu machen, wenn dies auf rücksichtslosem Ausbeuten von Menschen beruht. Vom Wirtschaftswunderland China, an dem sich viele Länder im Westen orientieren und dem sie sich andienen wollen, sehen wir zu Hause immer nur die Hochglanz-Fassade. Den dunklen vermüllten Hinterhof, die wahren Lebensumstände der Arbeiter, auf deren Rücken die wirtschaftlichen Erfolge Chinas beruhen, bekommen wir jetzt zu Gesicht. Wir müssen mit dem Fahrrad hindurchfahren und es macht uns zutiefst wütend und traurig. Wenn China sein Wachstum dadurch erwirtschaftet, dass die Massen an Arbeitssklaven vom Wohlstand ausgeschlossen bleiben, ist das eine bitter zu beklagende Ungerechtigkeit und kein Vorbild, dem man nacheifern sollte. Wir sollten in Deutschland dem gegenüber eher stolz sein auf Errungenschaften wie Rechtsstaatlichkeit, Arbeitermitbestimmung, Menschenrechte, systemkritisches Denken und Demokratie. All das befördert nicht unmittelbar das Wirtschaftswachstum, gehört aber zu einer menschenfreundlichen und gerechten Gesellschaft.

Wir Mongolen

Wir waren hungrig und durchgefroren, als wir in das dreckige Dorf einfuhren. Wir hatten hier eigentlich gar keine Ansiedlung erwartet, wussten aber, dass in unserer chinesischen In Landkarte auf dem Smartphone eine Art Laden eingezeichnet war. Was das dann genau sein würde, konnten wir nie sagen – die chinesischen Schriftzeichen sagen uns immer noch nichts. Also waren wir ziemlich erfreut überhaupt auf eine Siedlung zu treffen, bevor der Pass losgehen würde. Es war grau, kalt und konnte jeden Augenblick wieder anfangen zu regnen. Die Oberflächen der Welt sahen nicht gut aus. Aber wir hatten unterdessen gelernt, dass das Entscheidende hinter der Oberfläche verborgen liegt und so schauten wir genau hin. Und tatsächlich, zwischen einer Autowerkstatt, die wie ein Schrottplatz aussah, und dem Ausweideplatz für Ziegen und Schafe, auf denen die frischen Gedärme und Gerippe der geschlachteten Tiere lagen, fanden wir, was wir insgeheim sehnlich erhofft hatten: Eine Garküche. Leider war dort die Innentemperatur gleich der Außentemperatur trotz Kanonenofen. Er war kalt. Offenbar war kalt relativ und im Vergleich dazu, wie kalt es hier in einigen Monaten sein würde, war es jetzt noch ziemlich mild. Wir hatten Mitte September im Tien Shan und waren auf zweieinhalb Tausend Metern Höhe. Trotzdem lief die Mehrheit der männlichen Bevölkerung schon in Militärparkas herum. Unterdessen wussten wir, dass sich darunter nur selten wirklich Militär verbirgt.

Wir setzten uns an einen Tisch, der Raum war leer. Während wir warteten, ging ich in das Nachbarzimmer, das eine Art Laden war und fragte nach Instantkaffee. Ich hatte wenig Hoffnung hier welchen zu finden, wollte aber die Gelegenheit nutzen, denn der nächste Laden würde einen Pass und 160 Kilometer später im anderen Dorf sein – vielleicht. Der Verkäufer war gelähmt vom Wunder meiner Erscheinung. Ich bin mir sicher, dass hier keine Touristen durchkommen, zumal die Straße seit drei Jahren gesperrt ist. Ich bin mir ganz sicher, dass dieser Laden vielleicht noch nie von einem Langnasen-Menschen betreten wurde. Dementsprechend war die Reaktion. Übrigens ziemlich repräsentativ für das, was wir vorwiegend in China erfahren: Die Gespräche verstummen in der Regel, wenn wir eintreten. Alle beobachten uns, halten aber eine respektvolle Distanz und erkunden uns ganz diskret. Wie zufällig wird dann in unserer Nähe etwas „erledigt“ oder „gesucht“ und wir sind meist etwas amüsiert, mit wieviel Zurückhaltung die Neugier in Zaum gehalten wird. Insgesamt sehr angenehm. Ganz und gar nicht ein stumpfes Begafftwerden. Eher ein ehrfürchtiges Aufsaugen unserer Anwesenheit. Das ist uns meist sogar peinlich, weil wir merken, wie nervös wir die Menschen um uns herum machen. Manchmal können wir beobachten, wie lang es dauert, bis sie die Scheu überwinden und endlich sich den Mut nehmen uns anzusprechen. Meist können sie dann nur einen Satz oder ein Wort Englisch, in der Regel ganz unpassend der Situation. Aber wenn sie sich das Herz genommen haben, der Schritt auf uns zu erfolgt und der Satz ausgesprochen ist, kann man die Freude und die Erleichterung über unsere freundliche Reaktion fast überkochen sehen. Oft ist es auch nur das höfliche Aufunszutreten, Wedeln mit dem Handy und das scheue Fragen: „Foto?“ Dann gleich das innige Armumdieschulterlegen oder das Wangeanwangeschmiegen der Frauen und das vielfache Bedanken nach dem Selfie. Wir fühlen uns hier wohl, wir können ganz gut mit der Art der Leute hier in Xinjiang.

Auch jetzt, beim Eintreten im Laden war es eine Mischung aus Aufregung, Neugier und Verschämtheit, die den Ladenbesitzer in seiner Haltung hinter der Theke einfrieren lies. Ich durchschritt die kurzen Regale und sah schnell: wieder kein Instantkaffee. Überhaupt kein Kaffee. Ah, doch da, kleine Tütchen, das könnte Pulverkaffee sein. Ich betrachtete den Aufdruck: alles Chinesisch, nichts lesbar für mich und die Bilder uneindeutig. Also, dann probier ich mal mein Glück und starte eine „Unterhaltung“. Ich trete auf die Theke zu und gebe das Tütchen dem Ladenbesitzer in die Hand. „Kaffee?“ Vielleicht ist das ja ein internationale Wort und auch in China irgendwie gebräuchlich. Er dreht und wendet die Verpackung und vermeidet jeden Augenkontakt. Hat er mich verstanden? Ich weiß es nicht. Sichtlich nervös dreht und wendet er weiter. Die Verpackung ist ca. drei Zentimeter lang und einen halben Zentimeter breit. Die Oberfläche müsst ihm unterdessen bekannt sein. Lächelnd gibt er mir das Päckchen zurück und nimmt sein Handy.

Ahja, Vermeidungsstrategie, denke ich und weiß, dass das hier üblich ist. Vermutlich ist es kein Kaffee, er will mich aber nicht enttäuschen. Oder es ist etwas, das er auch nicht kennt und will meine Frage nicht mit einem „Weißauchnicht“ zurückweisen. Oder er hat einen Blackout vor Nervosität und begeht eine kleine Realitätsflucht, indem er sms schreibt. Alles haben wir schon öfter erlebt. Ich bin unterdessen überzeugt, dass nichts davon unfreundlich gemeint ist. Also gut, bin ich mit meinem Problem wieder allein in dieser chinesischen Welt. Er telefoniert und ich wende mich wieder dem Regal zu. Halt! Habe ich da gerade das Wort „Kaffee“ gehört? Tatsächlich. Er ruft die Notfallhotline an und gibt mein Problem weiter – vermutlich an seine Frau zu Hause, die den Laden besser kennt als er. Jetzt kommt er hinter der Theke vor und folgt den Anweisung, geht die Regale durch, suchend. Ich höre immer wieder „Kaffee“ in der Unterhaltung. Hatte ich mein Gegenüber mal wieder unterschätzt. Aber, nein, es scheint hier keinen Kaffee zu geben. Telefonat zu Ende, trauriges Gesicht. Jetzt nimmt er mir wieder das kleine Päckchen aus der Hand. Diesmal öffnet er es, schaut persönlich nach, ob ich nicht doch Recht habe. Aber darin befindet sich ein Kaubonbon. Wie wenig international die Verpackungs- und Werbungssprache doch sein kann. Offensichtlich kein Kaffee. Aber auch damit will sich dieser wirklich bemühte Ladenbesitzer nicht zufrieden geben. Er beißt ab vom Kaubonbon, schmeckt, überlegt, dann ganz rührend, als ob er noch sich im Alter befindet, in dem man die verschiedenen Geschmacksrichtungen der Welt erkundet. Er schüttelt enttäuscht den Kopf, sagt leise das Wort „Kaffee“ und schüttelt wieder den Kopf. Ich bin mir ganz sicher, dass dieser erwachsene Mann in diesem Moment Traurigkeit empfand darüber, dass er meinen Wunsch nach Kaffee enttäuschen musste.

Immer wieder erleben wir in den einfachen Begegnungen mit den Menschen auf unserem Weg solch unmittelbare Menschlichkeitssituationen. Wir sind uns unterdessen einig, dass dies zu den Haupterlebnissen unserer Reise gehört. Wir sind fast täglich im tiefen Inneren ergriffen von solchen und ähnlichen Begegnungen. Meist sind es einfache Alltagssituationen, aus denen heraus uns die Offenheit der Menschen trifft. Immer ist es für uns schwierig zu beschreiben, was da eigentlich Großes sich ereignet, denn es ereignet sich immer aus dem Kleinen, dem Banalen, dem Einfachen heraus. Immer wissen wir, dass es etwas sehr Wertvolles ist, was uns dadurch auf unserem Weg mitgegeben wird von den Leuten.

Ich bedeute dem Ladenbesitzer kurz zu warten, gehe nach draußen und hole unsere Dankeskarte. Zurück im dämmrigen Laden überreiche ich sie ihm mit beiden Händen. Begeistert dreht und wendet er sie, betrachtet lange das leuchtende Grün der Büsche von Mettenberg, deutet auch mein Bild und dann schaut er mich an und deutet auf mich und nickt. Dann ein Blick auf unsere Weltkarte, ein „Oh“, sein Finger fährt unsere Strecke, findet China und lächelt stolz. Er sagt den Namen seines Dorfes und strahlt. Dann reicht er mir die Karte fast ehrfürchtig mit beiden Händen haltend wieder zurück. Ich mache eine abwehrende Geste und weise auf ihn. Sein Mund bleibt weit offen stehen, seine Augen sind groß – ja, es war dieser Klischeegesichtsausdruck des sich vergessenden Staunens. Dann weist er auf seine Brust, fragend, nickend, lächelnd und drückt die Karte an sich. Ich glaube ich musste mich in diesem Augenblick wirklich zusammennehmen um nicht vor Rührung feuchte Augen zu bekommen, reichte ihm die Hand und sagte Saijen, von dem wir unterdessen glauben, dass es so etwas wie „Aufwiedersehen“ heißt.

Zurück im Nebenzimmer kam gerade unser Essen, Nudeln mit Gemüse. Ich sagte Imke, es gebe keinen Kaffee. In diesem Moment kam der Ladenbesitzer in den Raum. Einigermaßen aufgeregt zupfte er an meinem Ärmel, ich sollte ihm wieder zurück in seinen Laden folgen. Aha, also hat er doch nochmal nachgesehen und Kaffee gefunden. Nein das war nicht der Fall. Er führte mich zur Kasse und wies auf die Wand hinter seinem Stuhl. Dort in der Mitte hing unsere Karte, für alle zukünftigen Kunden auf Augenhöhe sichtbar. Er schaute versonnen lächelnd die Karte an, dann schaute er mich an. Dann schob er mich wieder zurück in den Nachbarraum zu meinem Essen und setzte sich an den Nachbartisch, uns zugewandt. Während des gesamten Essens aufmunternd nickend, als wolle er sagen: Ja, ihr seid hungrig, jetzt esst euch satt. Das ist gut so. Und noch ein Stäbchen voll und dann noch eins und die gute Soße bitte ausschlürfen – aufmunternd immer weiter nickend.

Nach dem Essen zeigten wir unser Fotobuch mit Bildern aus der Heimat und von unseren Familien der Köchin, ihrer Tochter und dem Ladenbesitzer. Gebannte stille, staunende Aufmerksamkeit. Die Ereignisse kamen ins Rollen, als wir das Bild von meinem Bruder, seiner mongolischen Frau und ihrem Sohn aufschlugen, gefolgt von Bildern, die uns in mongolischer Kleidung vor der Jurte der Familie meiner Schwägerin zeigten. Jetzt war die Aufregung riesig. Wir wussten nicht was los war – vielleicht freuten sie sich, denn auch hier wurde teils in Jurten gelebt, wurde geritten und gemolken, so wie es auf den Bildern zu sehen war. Immer wieder fiel das Wort „Mongolia“, ich bestätigte und lächelte erfreut. Dass die sich so darüber freuen, das ist ja süß. Diese Freude allerdings sollte für uns tagesverändernde Folgen haben. Das war uns zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar.

Der Ladenbesitzer griff wieder zum Telefon. Das Wort „Kaffee“ kam nicht mehr vor, dafür aber dutzendfach das Wort „Mongolia“. Mehrere Telefonate wurden geführt. Wir wussten: Jetzt geht was. Das ist übrigens auch eine Standardsituation auf unserer Reise. Wir merken, Dinge kommen ins Rollen. Wir spüren schnell, ob das eher gut oder eher unangenehm für uns werden könnte. Was genau allerdings abgeht, davon haben wir keine Ahnung. In der Regel ist unser Tendenzgefühl ganz passend und dementsprechend entscheiden wir schon auch mal, dass wir uns jetzt etwas zügiger verabschieden (außer es ist die chinesische Polizei, bei der das leider nicht geht). In diesem Fall grinsten wir uns gegenseitig wissend an und zuckten synchron mit den Schultern. Wir lehnten uns auf den unbequemen kleinen Holzstühlchen zurück. Jetzt satt, draußen der Nieselregen und Grau: „Mal schauen, was jetzt so passiert“ sagte unsere stille zufriedene Übereinkunft. Und es passierte was!

Allerdings zuerst weniger angenehm als wir dachten: Es fuhr ein Polizeijeep vor. Zwei Militärparkatypen mit chinesischen Hoheitsabzeichen stiegen aus und leider leider kamen sie direkt zu uns herein und wendeten sich an uns. Ach nee, nicht hier in diesem hinterletzten Drecksdorf! Hier gibt es doch noch nicht mal einen richtigen Checkpoint und am Polizeicontainer (das war ja noch nicht mal ein Legohäuschen) haben wir uns doch erfolgreich im Schatten des vorbeischleichenden Betonmischers durchgemogelt. Mist! Schlammpiste, Kälte, Nieselregen, kein Kaffee, aber Polizei. Wir merkten, dass die Polizeiarbeit der letzten Wochen an unseren Nerven gefressen hatte.

Aber unsere Enttäuschung wurde weggewischt durch eine bärenhaft herzliche Umarmung von den beiden Parkaträgern. Wir waren in unserer Weltkenntnis erschüttert und wussten nicht was geschieht. Schulterklopfen, laute Unterhaltung, Nicken, Lachen erfüllte den unterdessen gar nicht mehr kühlen Raum. Immer wieder das Wort „Mongolia“. Passend dazu auch mindestens eine ordentliche Wodkafahne, die im Raum schwebte. Polizeijeep und das hier passte irgendwie nicht zusammen. Auch die Begrüßung war ganz und gar nicht chinaüblich. Was soll das? Mir dämmerte erst langsam und dann wurde mir mit einem Mal klar. Ich hätte es schon immer sehen können: Man muss den Menschen ins Gesicht blicken, offen, vorbehaltlos, zugewandt. Naklar! Das sind Mongolen! Wir sind in Xinjiang, einem ethnischen Völkergemisch aus Uiguren, Han, Hui, Kasachen, Kirgisen und eben Mongolen!

Ein Jeep mit Schafen auf der Ladefläche fuhr in diesem Moment fast durch die Glastür. Vier weitere Männer kamen hereingestürmt. Sie brachten einen satten Schafsgeruch mit, der sich gut mit dem Wodka vertrug. Umarmungen und Schulterklopfen. Lachen und laute Unterhaltung. Die zwei „Polizisten“ hatten vom Ladenbesitzer längst unsere gesamte Geschichte erzählt bekommen, mit Stolz vorgetragen, denn er war ja in dieser spektakulären Angelegenheit erstberichtender Augenzeuge und Betroffener. Jetzt multiplizierte sich unsere Lebensgeschichte, denn die „Polizisten“ erzählten alles, inklusive Länderaufzählung unserer Route den neu Dazugekommenen. Das kleine Mädchen hatte von uns unterdessen auch eine Karte erhalten und die bärenhaften Männer umringten staunend unser Bild auf der Dankeskarte. Der Raum war jetzt voll mit Mongolen und die Temperatur war von kühl über warm zu schwülheiß gewechselt. Wodka? Mehr Essen? Neindanke, wir müssen noch über den Pass heute. Mit den Fahrrädern? Kopfschütteln. Laute Diskussion. Aufkeinenfall. Mit schwieligen großen Händen und allen zur Verfügung stehenden Gesichtsmuskeln wurden hohe Berge in die Luft des Zimmers gezeichnet, grimmiges Schneetreiben simuliert und weite Steppe, große Anstrengung. All das wurde mit einem Wisch schräg hinauf zur Zimmerdecke verneint: „Auf gar keinen Fall werdet Ihr mit dem Fahrrad heute über den Pass fahren! In so ein unwürdiges Unternehmen Euch zu entlassen, können wir nicht übers Herz bringen! Ihr seid doch auch Mongolen! Mongolen fahren nicht mit dem Fahrrad durch die Steppe, über die Berge! Außerdem ist dahinter die Gobi!“ Wir verstanden kein Wort, wussten aber ganz sicher, dass dies die kurze und pathetische Rede des Wortführers war. Wir waren uneinsichtig, wischten die Gobi aus dem Handgelenk heraus weg, bedeuteten, dass wir Berge nicht fürchten und versuchten vorzuspielen, dass die Räder unsere Pferde sind. Beim Letzten bin ich mir nicht sicher, ob es verstanden wurde. Vielleicht wurde es verstanden, konnte aber ob seiner Absurdität nicht nachvollzogen werden.

Laute Diskussion füllte wieder den Raum. Jetzt wurde entschieden. Wir waren daran nicht beteiligt. Stille – alle wendeten sich mir zu. Das war Männersache. Der Wortführer trat unter ermunterndem freundlichen Nicken aller auf mich zu, packte mich an den Schultern und riss mich von meinem Sitz hoch, Schulterklopfen und zur Tür Rausschieben. Es war unterdessen, nach mehreren Versuchen im Verlauf der vergangenen Stunde, klar, dass wir weder Mongolisch sprachen, noch es verstanden. Also musste gehandelt werden. Ich wurde zum Polizeijeep geschoben. Ach Mist, den hatte ich ja ganz vergessen. Leute, alles mit Polizei ist eine schlechte Idee! Es wurde auf die Ladefläche gewiesen, denn der Jeep war ein Pickup. Aha, sie wollten uns verladen. Dann wurde in Richtung Pass gewiesen, der Berg in die Luft gemalt. Allesklar, sie wollen uns im Polizeijeep über den Pass fahren. Es sind noch 15 Kilometer und 600 Höhenmeter bis zum Gipfel. Eigentlich ist unsere Devise „No Taxi“, aber ich schaute zu Imke hinüber, die uns nach draußen gefolgt war. Sie strahlte und sah nickend immer wieder zum Polizeiauto hin, das ein großes Blaulicht und einen beeindruckenden Lautsprecher auf dem Dach hatte. Ich verstand. Die Mongolen waren meinem Blick gefolgt und verstanden auch, denn im nächsten Moment packten je vier Mann unsere Räder komplett mit Satteltaschen, und bevor ich noch zum vorsichtigen Umgang mahnen konnte, waren sie über die Seitenwände auf die dreckige Ladefläche gewuchtet. Anerkennend nickten selbst die Bärenhaften über das Gesamtgewicht der Räder, dann ein belustigter Griff an meinen Bizeps, ein Kopfschütteln.

Bevor wir abfuhren, mussten wir aber erst noch Fotos machen. Die oberflächlich grobschlächtigen Parkaträger zeigten sich in der Wahl des Hintergrunds für ihre Erinnerungsfotos allerdings ästhetisch sehr empfindsam. Es sollten weder die dreckige Dorfstraße, noch der Schrottplatz des Automechanikers, noch die Schafseingeweide auf den Bildern zu sehen sein. Auch nicht die Chinafahnen, die an den absurd modernen Straßenlampen hingen. Auf gar keinen Fall die Chinafahnen. Im Hintergrund sollten die Schneegipfel zu sehen sein und die unberührte Wiese. Wir stapften dafür über scharfkantigen Metallschrott, durch Tiereingeweide und tiefen Matsch. Eine Viertelstunde Fototermin. Bei einem Dutzend Menschen, von denen jeder in unterschiedlichen Konstellationen auf jedem Handy der Anwesenden in unterschiedlichen Haltungen und Gesten fotografiert werden sollte, dauert das schon seine Zeit. Ich hatte währenddessen Muße zu überlegen, wo die Polizisten zum Polizeiauto wohl steckten, denn die beiden Mongolen, die damit angefahren kamen, waren garantiert keine Polizisten der Volksrepublik China. Aber wenn sie keine Polizisten waren, warum fuhren sie dann in einem offiziellen Polizeiauto durch die Gegend? Ich dachte nach. Mir fielen nur zwei Möglichkeiten ein: Entweder sie hatten sich den Polizeijeep ausgeliehen oder sie hatten ihn „ausgeliehen“. Zumindest der Beifahrer war so stockbesoffen, dass ich mir den Ausleihvorgang bei den unserer Erfahrung nach eher wenig lockeren chinesischen Polizisten nicht gut vorstellen konnte. Ich schaute zum Polizeiauto rüber, auf dem jetzt unsere Räder verladen waren. Wir hatten seit fast zehn Tagen nicht mehr im Hotel übernachtet, geschweige denn uns irgendwo offiziell registriert. Beides war vorschriftswidrig. Jetzt würden wir gleich in einem „ausgeliehenen“ Polizeiauto von Mongolen über den Pass gefahren werden. Welche dieser Sachverhalte würde die echten Vertreter der Polizeikräfte wohl mehr gegen uns aufbringen? Ich wurde aus meinen Überlegungen gerissen, weil die Fotosession jetzt zu Ende war. Wir stapften durch die Gedärme und den Schlamm zurück zum Jeep. Schulterklopfen, Umarmung, Lachen, Witze, die ich nicht verstand und sich vermutlich auf „ausgeliehene“ Polizeiautos bezogen. Dann saßen wir drin, alle winkten und wir fuhren los.

Es täuscht sich, wer denkt, jetzt wäre Ruhe eingekehrt. Wir waren noch nicht aus dem Dorf raus, da schaltete unser Beifahrer die Sirene ein. Die Lehmhütten blitzten im dämmrigen Tageslicht vom Blau des Signallichts wieder. Beide Mongolen, der eher stillere Fahrer und der sehr fröhliche Wodkamann, krümmten sich vor Lachen. Nein, unterdessen war ich mir ganz sicher, die beiden sind garantiert keine Polizisten. Ich vermute sogar, dass sie vorher noch nie in einem Polizeiauto saßen, zumindest nicht vorne. Denn jetzt fingen sie amüsiert an, alle Schalter auszuprobieren, die es in der Mittelkonsole und am Armaturenbrett gab. Ich war unterdessen über die Schwelle hinweg, in der ich mir noch ausmalte, was passieren würde, wenn die richtigen Polizisten durch den Klang ihrer eigenen Sirene aus dem Mittagsschlaf geweckt würden. Auf unserer Reise hatten wir auch gelernt, wann Auflehnung gegen das Unausweichliche besser in einen ruhig amüsierten Fatalismus münden sollte. Ich schaute Imke an und freute mich an ihrer Begeisterung fürs Geschehen. Unterdessen hatte unser Beifahrer den Schalter fürs Megaphon auf dem Dach entdeckt und brüllte seine lustigen Kommentare in die Weite der Steppe, die Hirten am Rand der Straße alle mit Namen anredend. Deren verblüffte Reaktion brachte ihn so sehr zum Lachen, dass bald alle Scheiben des Jeeps beschlagen waren, vermutlich von kondensiertem Wodka. Unser Fahrer probierte währenddessen den Allradantrieb aus und bretterte mit rund 100 Stundenkilometern durch die Baustellenabschnitte und gluckste vor Freude, jedes Mal, wenn eine seegroße Wassersenke durchquert wurde und wir für Sekunden im Aquaplaningflug abhoben. Dann der nächste Nomade mit Herde, die nächste Megaphonansage, eingeleitet durch Sirene und Blaulicht, brüllendes Gelächter.

Ich war erleichtert, dass außer uns fast kein Verkehr auf der Straße war. Die wenigen Autos, die am Horizont erschienen, wurden mit Blaulicht und Sirene vorsorglich von der Straße gefegt, brüllendes Gelächter. Dann waren wir oben am Pass. Bei den Gebetsfahnen hielten wir an. Wie ausgetauschte Persönlichkeiten stiegen unsere beiden Mongolen aus und umrundeten jetzt das Heiligtum, sorgfältig schreitend im Uhrzeigersinn. Dann dreimaliges Niederwerfen und Gebet. Würdevoll stilles Schreiten zurück zum Auto. Dann weiter mit Blaulicht, Sirene und Megaphonansagen, brüllendes Gelächter. Ich glaube, sie hätten uns auch wieder ganz runter vom Pass weit hinein in die Gobi gefahren, so viel Spaß hatten die beiden, wenn wir nicht schließlich bedeutet hätten, dass sie uns auch gerne hier schon rauslassen könnten. Gutgelauntes Abladen der Räder, herzliche Verabschiedung, nein, auf gar kein Fall wollten sie Geld für diesen Spaß annehmen, eher machten sie den Eindruck, als wollten sie schnell wieder zurück zum Spielen. Und so war es auch: Schon beim Wenden, fröhliche Megaphonansage nochmal an uns zum Abschied mit Blaulicht. Ab mit Sirene, allerdings nur 500 Meter. Dort trafen sie einen Nomadenkollegen mit Kleinlaster – sie unterhielten sich mit ihm, die komplette Fernstraße blockierend, über Megaphon. Als Warnung an alle anderen Fahrer blieben Sirene und Blaulicht natürlich eingeschaltet. Ach, wir wussten es ja eigentlich schon immer: Die Mongolen wissen das Leben in der Steppe mit Esprit zu nehmen!