7. Juni 2017

Auf Umwegen nach Usbekistan

Wir sind in Taschkent, Usbekistan. Die ganz Aufmerksamen unter Euch wissen natürlich, dass das nicht sein kann. Wir sollten eigentlich in der Wüste sein und zwar in der turkmenischen. Da geben wir Euch völlig Recht, da wären wir jetzt auch gerne, in der Karakum, der „Wüste des schwarzen Sandes“. Das ist ernst gemeint. Wir sind aber nicht in Turkmenistan, sondern in der Hauptstadt Usbekistans. Warum?

Das hat seine Gründe im Jahr 1999. In diesem Jahr nahm die Geschichte Turkmenistans, die bisher noch nie eine demokratische Regierungsform gesehen hatte, eine verheerende Wende, die bis heute wirkt. In diesem Jahr ließ sich der schon seit Sowjetzeiten regierende Ara Nyýazow zum Alleinherrscher aller Turkmenen auf Lebenszeit ernennen, dem sogenannten Turkmenbaschy. Die Opposition wurde zunehmend unterdrückt und dann ganz abgeschafft. Im Jahr 2003 ließ er sich von seinem Ministerkabinett zum Propheten ausrufen.

Nyýazow ließ unter vielem anderen Theater und Oper verbieten, ebenso das Rauchen in der Öffentlichkeit und die freie Wahl von Studienfächern. Eines seiner Bücher – die Ruhnama – bestimmte er zur offiziellen Pflichtlektüre für sein Volk, es wird bis heute noch bei Bewerbungsgesprächen abgeprüft. Überall wurden teils vergoldete Statuen von ihm, seinem Vater und seiner Mutter aufgestellt. Manche Wochentage und die Monate wurden nach dem Herrscher und seinen Familienangehörigen benannt. In der Hauptstadt entstanden luxuriöse Repräsentationsbauten und großzügige Plätze im Stil sowjetischer Protzarchitektur. Die fast leeren 12-spurigen Prachtstraßen der Hauptstadt werden jeden Morgen mit Reisigbesen vom Wüstenstaub saubergefegt.

Im Gegenzug zum Protzgehabe nach Außen reduzierte Nyýazow die Sozialausgaben des Staates radikal. 2004 wurden 15.000 Hospitalangestellte entlassen und durch Wehrpflichtige ersetzt. Nyýazow plante alle Krankenhäuser im Land zu schließen, bis auf eines in der Hauptstadt. Dieser Plan wurde nur aufgrund des Ablebens des Diktators 2006 nicht vollendet. Seither ist es etwas ruhiger geworden um das „Nordkorea der Stanstaaten“, aber im Innern hält die diktatorische Starre noch an. Turkmenistan zählt zu den Ländern mit den repressivsten Mediengesetzen. In der „Rangliste der Pressefreiheit 2007“ von Reporter ohne Grenzen rangiert Turkmenistan auf dem drittletzten Platz, vor Nordkorea und Eritrea. Auch im Jahr 2016 hat sich dies nicht geändert und das Land belegt immer noch Platz 178.

Und das alles haben wir zu spüren bekommen, noch bevor wir das Land überhaupt betreten konnten.

Aber alles der Reihe nach:

29. Mai: Mashad, Iran – warten auf das Visum

Als wir in Mashad ankamen, haben wir uns schnell und effektiv um unsere Visaangelegenheiten gekümmert. Wir fuhren mit dem Nachtzug nach Teheran, um dort von der deutschen und der usbekischen Botschaft Empfehlungsschreiben zu erhalten und das Usbekistanvisum gleich in den Pass zu bekommen.

Dann, am selben Tag, nachmittags zurück acht Stunden mit dem Zug, sind wir in Mashad am nächsten Morgen zur turkmenischen Botschaft, um durch ein postkartengroßes Loch in der Außenmauer unseren Visumantrag und den Nachweis des usbekischen Visums abzugeben. Seit zehn Tagen warten wir nun auf Antwort und werden immer wieder vertröstet. Das nächste Mal sollen wir Dienstag wiederkommen. Wenn wir dann das Visum nicht erhalten, werden wir es nicht mehr rechtzeitig zur Grenze schaffen. Denn wir sollten gleich zur Öffnung der Grenze am 3. Juni (Beginn unseres beantragten Visums) um 9 Uhr bereit sein, um das Rennen zu starten. Dann werden wir genau fünf Tage Zeit haben, in denen wir die 500 km durch die turkmenische Wüste bewältigen müssen. Mehr Zeit gewährt uns der turkmenische Staat nicht für ein Transitvisum. Wir werden wieder einmal mit permanent heftigem Gegenwind und großer Hitze zu kämpfen haben. Da sind 100 km am Tag ein ordentliches Stück Arbeit. Außerdem sollen die Straßen fürchterlich schlecht sein und fast jeden Radler erfasst die Rache Montezumas auf dem Weg nach Usbekistan. Wir stehen also in den Startlöchern und warten nervös auf das Visum.

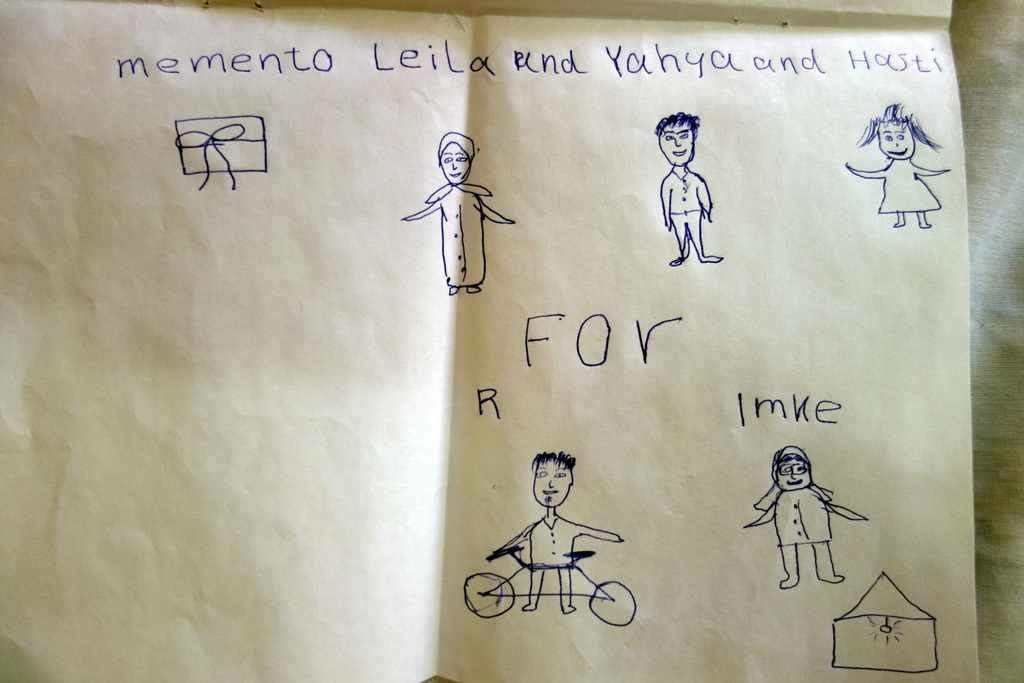

„Was, um Gottes Willen, machen die denn zehn Tage lang in Mashad? Wird es einem da nicht langweilig?“ Nein, wird es uns nicht. Im Wissen, dass zwischen hier und Indien eine „Durststrecke“ der besonderen Art kommt, bereiten wir uns und unser Material auf die Königsetappe vor. Die Räder bekommen neue Reifen, Schläuche, Ketten, Zahnkränze, Ritzel und Bremsbacken. Das Zelt wird durch selbstgenähte (von Marianne) Stangenhalter ergänzt, so dass man in sehr heißen Nächten nur das Innenzelt aufstellen kann. Die Löcher im Innenschlafsack und Packsäcken werden gestopft, die Wäsche gewaschen, die Akkus geladen, die Speicherkarten ausgetauscht und nach Hause geschickt, die Satteltaschen (Ortlieb –nach einem Jahr heftiger UV-Strahlung kaputt) werden repariert, Filme und Fotos gesichert. Dann noch einmal jede Tasche ausgepackt, jedes Teil in der Hand abwägend gehalten: „Muss man das reparieren? Haben wir das gebraucht? Werden wir das wirklich brauchen?“ Alles, was diese Prüfung nicht besteht wird hiergelassen. Es ist enttäuschend wenig, was da am Ende auf dem Häufchen liegt, eigentlich nur die Geschenke, die wenigen, die wir überhaupt angenommen haben. Schließlich ist es ein Aktenköfferchen voll, weniger als zwei Kilogramm. Daunenjacken, Skiunterwäsche, Mützen und dicke Socken werden wir weiter durch 40 Grad flimmernde Hitze fahren – der Gedanke allein quält.

Aber wir wissen jetzt noch genauer, warum wir die warmen Sachen brauchen werden. Wir haben die Visaplanungen für China abgeschlossen und heute machen wir den Antrag fertig. Dazu mussten wir eine endgültige Entscheidung über unsere Route in China treffen. Wir dürfen nicht durch Westtibet fahren. Also fahren wir durch Osttibet! Dazu müssen wir entweder direkt durch die Taklamakan-Wüste oder…. Da wir schon recht weit nördlich sein werden, wenn wir den Abstecher nach Kirgistan machen, beschlossen wir ein kleines Eckchen Kasachstan mitzunehmen – 250 km – und nördlich der Taklamakan über Korla nach Golmud zu fahren. Von dort wird es dann über die Höhen des Himalaya nach Süden gehen. Ein beeindruckendes Höhenprofil von über einem Dutzend 4000er- oder 5000er-Pässen. Ein Stück von rund 5000 Kilometern. Das ist jetzt Plan A.

Beim Gedanken an die Strapazen, die vor uns liegen, wächst die Dankbarkeit, dass uns Marianne und Mahmoud hier bei sich aufgenommen haben ins Unsagbare. Immer, wenn wir uns entschuldigen, dass das Visum immer noch nicht da ist und wir noch bleiben werden, fällt der Satz: „Ihr dürft bleiben, so lange ihr wollt“ Und wir haben keinen Zweifel, dass er ernst gemeint ist. Gleich hintendrein folgt die Einladung, das nächste Mal bitte auch unsere ganzen Familien mitzubringen… wir sind überwältigt von so viel Gastfreundschaft. Dabei sitzen wir nicht wie Gäste am Tisch, sondern fühlen uns aufgenommen in die Familie, als wären wir schon immer dazugehörig: Wir sind natürlich bei allen Einladungen von Freunden dabei, bei den Geburtstagsfeiern und den Familientreffen.

Wir werden in ihren Alltag und in ihre Religion mitgenommen (unterdessen ist Ramadan und das dreht so einige Tagesroutinen um in der Familie). Es ist einfach wunderbar. Vor allem für uns obdachlose, staubschluckende Langzeitradler ist es herrlich, das Essen! Das Federbett! Die Klimaanlage! Der Kühlschrank! Die Dusche! Die Sauberkeit! Die intelligenten Unterhaltungen! Die weichen Stühle! Das lange Schlafen! Mahmoud und Marianne, wir werden Euch immer dankbar sein!

Wir nutzen die Zeit in Mashhad natürlich auch, um mit Marianne und Mahmoud das wichtigste Heiligtum des Iran zu besuchen. Das Grabmal von Imam Reza, dem wichtigsten „Heiligen“ der Schiiten im Iran. Der Zutritt zu dem riesigen Moscheekomplex (über 500.000 Quadratmeter) ist für Nichtmuslime verboten. Wir konnten aber dank der Begleitung „unserer Familie“ unbemerkt bis ins Allerheiligste mitgehen. Mitten in der Nacht war hier alles voll mit Pilgern aus der gesamten islamischen Welt, ein beeindruckendes Bild von tiefer Spiritualität, selbstverständlichem Glauben und familiärem Miteinander von spielenden Kindern und schwatzenden Frauen auf den tausenden Quadratmetern von Gebetsteppichen. In den Gesichtern der Anwesenden sind alle Gefühle des Menschenlebens offen sichtbar: viele weinen angesichts der Ergriffenheit über den Ort, andere leiden, viele lachen vor Erleichterung endlich hier zu sein, Dankbarkeit, Anspannung, innere Versenkung. Viele telefonieren mit Angehörigen, die nicht in der Lage waren, die Pilgerfahrt auf sich zu nehmen und lassen sie so durch den Hörer hindurch selbst anwesend sein. Die Handys werden ans silberne Gitter des Grabmals gehalten, damit die Mutter zu Hause selbst mit dem vor 1100 Jahren verstorbenen Imam Reza sprechen kann. Wir erleben hier einmal mehr den Islam als friedliche und lebensfreundliche Religion.

Trotz der abwechslungsreichen Tage in Mashhad wollen wir wieder zurück auf die Straße. Wir hoffen, dass wir am Mittwoch, den 31. Mai hier losfahren können. Wir nehmen uns drei Tage Zeit bis zur Grenze nach Turkmenistan. Dann dürfen wir hoffentlich am 3. Juni dort einreisen. Nach Turkmenistan kommen Usbekistan, Tadschikistan und Kirgistan – endlich die berühmte M 41, von der Imke schon so lang träumt: der Pamir Highway.

Die Welt liegt vor uns.

31. Mai: Bis Mittwoch hatten wir noch Hoffnung

Wir sind frustriert – immer noch kein Visum und kein Zeichen, dass es noch kommt. Gleichzeitig sind wir zum Nichtstun verurteilt. Solange es nicht abgelehnt ist, können wir keinen neuen Antrag stellen und wenn es abgelehnt würde, könnten wir erst recht keinen neuen Antrag stellen. Jetzt sind es zwei Wochen, die wir schon warten. Und wir scharren mit den Hufen. Was tun, wenn wir nicht durch Turkmenistan fahren können? Die Vorstellung einen irrwitzigen Flug über Almati nach Usbekistan zu nehmen… und denke deswegen am besten gar nicht darüber nach.

Wir erhalten immer wieder die freundliche Auskunft: „Nein, es ist nichts verloren gegangen, die Unterlagen sind in Ashgabat und würden bald bearbeitet, wir sollen bitte noch etwas warten.“ Wir bleiben vor dem postkartengroßen Loch in der Mauer des Konsulats stehen, beharren, fragen, bitten, zweifeln, raufen die Haare, runzeln die Stirn, bitten erneut, fragen nach anderen Möglichkeiten… alles eine große leere Sackgasse und keine andere Auskunft außer „Please wait“. Das Nichtstun geht uns unter die Nerven und verstärkt unsere Entzugssymptome von der körperlichen Anstrengung, die wir jetzt schon zwei Wochen nicht mehr hatten. Natürlich ist es das komfortabelste Warten bei Marianne und Mahmoud, das man sich vorstellen kann und es ist ein Klagen auf höchstem Niveau, aber als ich heute Morgen aufgewacht bin und daran gedacht habe, dass wir eventuell wieder Fahrradkartons auftreiben müssen, um Turkmenistan zu umfliegen, fand ich es einfach nur zum Kotzen. Wir sind ja sonst fast immer gut gelaunt, aber das musste ich jetzt mal jemand sagen.

1. Juni: Visum Turkmenistan abgelehnt. Was nun?

Gerade kommen wir vom turkmenischen Konsulat zurück. Die turkmenische Bürokratie hat entschieden, unseren Visumantrag abzulehnen. Wir ärgern uns, dass sie uns das erst nach fünfmaliger Nachfrage und 15 Tagen Bearbeitungszeit mitteilen. Wir haben ja schon gewusst, dass seit knapp einem Jahr die Bescheide zu den Transitvisaanträgen in Turkmenistan einer Art Lotterie gleichen. Selbst die Profiagenturen für Visaangelegenheiten sagen, dass es von außen nicht zu erkennen sei, nach welchen Kriterien abgelehnt oder bewilligt wird. Wir wissen von einem französischen Radlerehepaar, bei denen ihr Antrag angenommen und sein Antrag abgelehnt wurde, obwohl die beiden Formulare bis auf den Vornamen identisch waren. Wir machen uns keine Vorwürfe. Wir haben alles richtig gemacht und hatten auch keine Alternativen. Wir haben uns monatelang vorbereitet auf die Visaangelegenheiten und alle Informationen zusammengetragen, die erhältlich waren.

Dennoch, ja, wir ärgern uns, aber noch mehr sind wir enttäuscht, traurig. Wir haben uns wieder gefreut auf das Radfahren und die Pause war schon zu lange, gezwungenermaßen. Wir haben uns gefreut auf die Wüste und sogar auf das ziemlich seltsame Land Turkmenistan. Wir waren sogar scharf auf den Wettkampf gegen die Zeit und die Herausforderung innerhalb der vorgegebenen Zeit die „Wüste des schwarzen Sandes“ zu durchqueren. Wir hatten bis zuletzt Hoffnung.

Und jetzt? Schon auf dem Nachhauseweg haben wir die Fahrradkartons besorgt für den jetzt unweigerlich folgenden Flug. Turkmenistan lässt uns keine Wahl, wir müssen wieder das Flugzeug benutzen, um unsere Reise fortzusetzen. Wir hassen es. Auch das ist eine wichtige Erfahrung beim Radeln um die Welt: ES IST POLITISCH NICHT MÖGLICH UM DIE WELT ZU FAHREN. Es ist eine Illusion, dass die Welt im Zeitalter der Globalisierung enger zusammenrückt. Es gibt mehr Regionalkonflikte als je zuvor und es werden eher Mauern gebaut als abgerissen. Der Kampf mit den Visabestimmungen der unterschiedlichen Länder zeigt ja nur die Abschottungsgrade, mit denen sich Regierungen vor landesfremden Besuchern zu schützen versuchen. Für uns bedeutet es, dass eine durchgehende Straße, mit dem Fahrrad bewältigt, sehr schwer zu finden ist. Durch Afghanistan und Pakistan wollen wir nicht durchfahren. Was bleibt? So wie es aufgrund unserer ersten Recherchen gerade aussieht, scheint ein Flug von Mashhad nach Taschkent unser nächster Plan A zu werden. Danke Frau Siegler!

Nein, natürlich geben wir nicht auf. Solche Schwierigkeiten sind das „Standardpaket Weltumrundung“, das sind noch nicht einmal mittlere Herausforderungen, sondern nur kleine Steinchen, die da auf dem Weg liegen, Routine. Aber enttäuscht sind wir trotzdem.

4. Juni: Kurz vor dem Abflug

Heute Nacht um 2:35 Uhr werden wir von Mashhad mit Zwischenstopp nach Taschkent in Usbekistan fliegen, weil wir auf dem Landweg nicht durch Turkmenistan fahren dürfen. Fuck Turkmenistan! Und: Fuck Trump! Wenn wir am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr morgens in Taschkent, nach zweimal ca. 4 Stunden Flug und mehr als 16 Stunden Aufenthalt im Zwischenstoppflughafen ankommen, werden wir wohl etwas müde sein. Wir sind wieder ganz heiß aufs Radfahren, aber vielleicht fahren wir nicht gleich vom Flughafen weg los, sondern übernachten erstmal in Taschkent. Aber wer weiß…

Dann kommen drei Wochen Usbekistan. Etwas zu lange, für das relativ kleine Land, aber aufgrund einer Falschinformation gilt unser Visum für Tadschikistan erst ab 24. Juni. Ansonsten sind wir genau in unserem Zeitplan. Tadschikistan ist Imkes Lieblingsland unter den Stanstaaten. Danach kommt Kirgistan, für das wir glücklicherweise kein Visum brauchen und ab ca. 1. September werden wir von Kasachstan her nach China einreisen. Das Visum dafür ist auf dem Weg und unsere Pässe mit dem Chinavisum hoffen wir aus den Händen von Konsul Stefan Martin auf der deutschen Botschaft in Bischkek entgegenzunehmen, nachdem wir Kirgistan durchfahren haben. Dank Ina, Imkes Schwester, und Uschi und Hubert Hagel, konnten wir das Chinavisum von ferne in der Heimat koordinieren. Per Express soll es uns dann bis Bischkek hinterhergeschickt werden. Jetzt hoffen wir, dass China dieses Visumgesuch etwas positiver bearbeitet als Turkmenistan.

Aber jetzt erstmal Usbekistan. Das wird sicher wieder eine ganz „neue Erfahrung“ mit dem Rad. Wir freuen uns drauf. Und danken Marianne und Mahmoud, die uns so lange und so herzlich in Mashad bei sich aufgenommen haben. In den vergangenen Tagen haben wir es immer wieder so formuliert: „Die qualitative Fallhöhe der Versorgung im Vergleich zu Mashhad wird sehr hoch sein, bei dem was jetzt kommt!“ Wir freuen uns drauf.

5. Juni kurz nach Mitternacht: Flughafen Mashhad, Sicherheitskontrolle

6. Juni 6 Uhr morgens: Landung in Taschkent, Usbekistan

Völlig übermüdet sind wir heute Morgen in Taschkent angekommen. Unser Gepäck war auch alles da – worüber ich mich immer wieder neu wundere. Von den Grenzkontrollen hier in Usbekistan hatten wir einigen Respekt, denn was man im Internet dazu so liest von anderen Weltradlern war recht happig. Wir hingegen hatten hier einen guten Start. Der erste Zollbeamte wollte uns die Fahrräder gleich abkaufen, auf seinen beeindruckenden Bauch weisend, das wäre gesünder für ihn als für uns. Wir müssten hier in Usbekistan seiner Meinung nach erstmal viel essen: „Welcome to Usbekistan“. Er wollte weder unsere beeindruckende Reiseapotheke sehen noch unser elektronisches Equipment oder unsere Bargeldreserven. Nichts interessierte ihn so sehr wie der Preis von Fahrrädern in Deutschland. Ich bekenne, wir lügen den Preis immer so nach unten, dass sich damit in Wirklichkeit noch nicht einmal die Nabendynamos bezahlen ließen. Wir tun es aus Scham und aus Rücksicht gegenüber dem Lebensentwurf des Fragers, der sicher oft jahrelang spart, damit er sich für den wahren Preis des Fahrrads einen Kleinwagen für die Familie leisten kann.

Dann bauten wir, wie üblich die Räder gleich im Ankunftsgebäude hinter dem Zoll zusammen. Immer unter der freundlich interessierten Aufsicht von einem halben Dutzend wechselnder Beamter der Grenzbehörden. Immer wieder wird noch ein Kollege dazugeholt, der dann interessiert das eine oder andere Detail am Rad erläutert. Einig sind sie sich darin, dass die Räder in keinem guten Zustand mehr seien, so staubig, so grau. Ich bin zufrieden, das Aussehen der Räder entspricht unserem fiktiven Preis. Gut so. In Wahrheit habe ich die Unruhe der Wartezeit auf das nicht erteilte Visum in die Komplettüberholung der Räder gesteckt – die Räder sind bereit für die härteste Etappe der Seidenstraße, die jetzt vor uns liegt. Aber geputzt habe ich sie halt nicht – absichtlich. Nur einer der Grenzer scheint die Sache annähernd zu begreifen, er fragt, ob wir auch genügend Ersatzteile dabei hätten. Anerkennend weist er auf das Gesamtarrangement des grauen Fahrrads und sagt: „Zwischen hier und Peking gibt es sowas nicht, erst wieder in Japan.“

Weil wir unser Taschenmesser zuerst nicht fanden, wurde uns sofort ein hochoffizielles Teppichmesser gereicht. Das sei besser, um den Karton zu öffnen – war es auch wirklich. Wir sollen es unbedingt behalten, wenn wir nochmal etwas schneiden müssten. Wir waren noch keine 5 Minuten offiziell im Land, da hatten wir schon unser erstes Geschenk erhalten – zwar keinen Teppich aber immerhin ein Teppichmesser aus der Hand des usbekischen Staates.

Eine zweite usbekische Erfahrung machten wir kurze Zeit später beim Geldwechseln. Der Herr, der unsere 200 Euro wechseln wollte hatte nicht genug Scheine usbekischer Sum bei sich. Also ging er natürlich zum Nachbarn. Der hatte fein säuberlich gebündelte Packen. Als er wieder zurückkehrte, sagte er grinsend: „Während ich weg war, hat sich der Kurs nochmal zu Euren Gunsten verbessert.“ Und tatsächlich, es war schon signifikant mehr geworden, das usbekische Geld. Oder andersherum gesagt, es war weniger wert geworden in der kurzen Zeit beim Gang zum Nachbarn. Er entließ uns mit dem Ratschlag nicht zu viel zu tauschen. Nein, nicht weil es gefährlich sei viel Bargeld herumzutragen, sondern weil die Inflation so hoch ist, dass man übermorgen schon wieder einen wesentlich besseren Wechselkurs bekäme.

Apropos Wechselkurs, wir wechseln jetzt wieder in eine andere Sprache und auch in eine andere Kultur. Während wir uns im Iran zwei Monate lang in Farsi eingelebt haben und die wichtigsten „Unterhaltungen“ auch damit bestreiten konnten, wird jetzt wieder Russisch gesprochen. Wir haben natürlich unser in Georgien und Armenien angelerntes Rudimentärrussisch schon wieder verlernt und finden uns jetzt wieder ein. Auch im Straßenverkehr und im alltäglichen menschlichen Umgang wird mit jedem neuen Land eine neue „Kommunikationskultur“ für uns eröffnet. Wir finden uns ein in neue Gepflogenheiten und haben dabei auch schon eine Routine entwickelt die einem siebten Sinn gleicht: Wie wird hier gehupt? Wie begegnet man dem Fahrradfahrer als solchem? Was sind die Tricks beim Handel im Basar und in den kleinen Dorfläden? Was gibt es überhaupt zu kaufen, das für uns wichtig ist? Schüttelt Imke ab jetzt den Männern wieder die Hand? Können wir in der Hitze unsere kurzen Hosen ohne Gesichtsverlust tragen? Wie managed man die Bargeldbündel, von denen man mindestens zehn bis zwölf Scheine zum Kauf einer Mineralwasserflasche auf den Tresen blättern muss? Gestern, beim Einkauf für die nächsten zwei Tage habe ich 36 Scheine hinzählen müssen. Das kann den Kassenbetrieb schon etwas aufhalten. Ich zähle mir die Scheine im Geldbeutel jetzt immer zu Zehnerpacks ab und habe damit schon Erstaunen geernet, als ich die zwei Bierflaschen im Lädchen um die Ecke schneller bezahlen konnte als die Einheimischen vor mir. Überhaupt die Scheine des usbekischen Sum! Wunderschön sind sie, vor allem die Kleinen, 200er und 500er. Aber die Geldscheindesigner kommen der Inflation nicht hinterher. Die kleinen Scheine sind nach Schwarzmarktkurs nur wenige Cent wert und oft schon gar nicht mehr im Gebrauch. Es gibt sie noch, aber die Restbeträge werden oft von den Läden in Kaugummis oder Bonbons bezahlt: Einfach den Restbetrag durch die Zugabe eines Kaugummis ausgleichen. Das ist üblich und erstmal gewöhnungsbedürftig. Bevor wir begriffen, wie es hier läuft, witterten wir Touristen-Beschummelung. Imke weigerte sich erst den Kaugummi anzunehmen, empört darüber, dass ihr nicht das gesamte Rückgeld ausgezahlt wurde. Bis wir dann begriffen, dass der Restgeldbetrag etwa eineinhalb Eurocent entsprach – und eben immer in Kaugummis ausbezahlt wird! Das war uns natürlich peinlich – ein klassisches kulturelles Missverständnis, wie wir es in neuen Ländern täglich erleben. Wir lernen dazu.

Morgen geht es endlich wieder in den Sattel. Wir sind schon ganz grätig weil wir so ungeduldig darauf sind. Wir wollen weiter, auf die Straße, genauer gesagt auf die Seidenstraße- auch wenn sich der Zustand der Straßendecke hier gar nicht seidig anfühlt! Wir fahren ab morgen nach Samarkand und die legendäre Schönheit dieser Perle der Seidenstraße zieht uns spürbar zu sich.

20. Mai 2017

Zur Wahl: Weder Schurke noch ungezogenes Kind

Liebe Freunde,

Herr Trump hat in Saudi Arabien eine Rede gehalten, die zur Isolation des Iran aufruft. Gleichzeitig verkauft er einer menschrechtsverachtenden Monarchie dieser instabilen Region Waffen für über 300 Milliarden Dollar. Das ist eine große Dummheit und ein Verbrechen. Wir müssen entschieden widersprechen. Eigentlich wollten wir Euch nicht gleich schon wieder mit dem nächsten Newsletter behelligen – aber wir können nicht anders. Es geht um die Menschen, hier ist die Geschichte von Puya.

Besorgte Grüße

Eure Imke und Euer Ralph

Puya ist Anfang 40 und erfolgreicher Architekt. Er engagiert sich für die Erhaltung historischer Bauten hier in Mashad, der zweitgrößten Stadt Irans. Eines seiner Projekte hat den Preis des UNESCO-Weltkulturerbes gewonnen, einen von zwei Preisen dieser Art weltweit. Jetzt aber sitzt er auf dem Gehweg, es ist nach 23 Uhr. Seinen Arm hat er um die Schultern eines jungen Mannes gelegt, der neben ihm sitzt und aufmerksam zuhört. Puya ist in eine ruhige Diskussion vertieft, seit über einer halben Stunde sitzen die beiden so auf dem Gehsteig. Um sie herum ist ohrenbetäubender Lärm. Ähnlich einer Meisterschaftsfeier im Fußball sind auch noch um diese Zeit die Straßen von Autokorsos verstopft, Menschentrauben stehend diskutierend auf den Gehwegen und in den Parkanlagen. Parolen werden gerufen, Witze gemacht, die Stimmung ist ausgelassen und emotional.

Nein, Iran hat nicht die Fußballweltmeisterschaft gewonnen, auch wenn die Bilder auf den Straßen eventuell ähnlich wären. Iran steht kurz vor der Wahl und die Iraner gehen jeden Abend auf die Straße, um für ihren Kandidaten Stimmung zu machen und Stimmen zu sammeln. Puya sagte zu mir am frühen Abend: „Wir können das Schicksal unserer Kinder nicht dem Zufall überlassen, als Vater empfinde ich die tiefe Verpflichtung zur Wahl zu gehen und so viele Iraner wie möglich davon zu überzeugen ebenfalls hinzugehen. Wir wollen der Welt das Signal senden, dass wir mehr Demokratie möchten und keinen Krieg.“ Und genau das tut er mit Herz und Seele. Was mich dabei sehr nachdenklich macht, ist die Stimmung, in der all dies geschieht. Vor einer Dreiviertelstunde sprang Puya plötzlich auf die Straße und hielt ein Auto an, eines von denen, die mit den Postern des anderen Kandidaten beklebt war. Er beugt sich ins offene Beifahrerfenster hinein, bekennt sich zu seiner politischen Meinung, fängt eine Diskussion über Vor- und Nachteile an, verteidigt seinen Kandidaten. Dann steigt einer der jungen Männer aus, derjenige, der eine riesige iranische Fahne aus dem Dachfenster geschwenkt hatte. Beide kämpfen sich durch den flutenden Verkehr zurück zum Straßenrand. Dort sitzen sie nun schon seit einer Dreiviertelstunde und diskutieren. Wobei „diskutieren“ nicht die richtige Vorstellung gibt, von dem, was da vor sich geht. Beide hören einander ruhig und ernsthaft zu, mit voller Konzentration werden Argumente ausgetauscht, kleine Späße gemacht und wieder zurückgekehrt zum ernsten Thema. Wir beobachten eine große Fähigkeit des aufmerksamen Zuhörens (wichtig sind in einer zensierten Gesellschaft die Nuancen!), eine grundsätzliche Überzeugung, dass die Welt besser werden soll; keine Aggression, keine Verachtung, keine Überheblichkeit, ein idealistisches Ringen, um das Bessere.

So sitzen sie da, wie Jugendfreunde, die sich schon lange nicht mehr gesehen haben und sich jetzt das Wichtigste der vergangenen Jahre aus ihrem Leben erzählen. Nur, die beiden sind nicht Jugendfreunde, sie sind sich zwei Fremde, die aber trotzdem in einer Sache innig verbunden sind, auch wenn ihre politischen Lager nicht weiter auseinander sein könnten: Sie sind beide Menschen, die sich für ein besseres Land und ein besseres Leben demokratisch engagieren. Sie beide scheinen die Wahl so ernsthaft ins Herz geschlossen zu haben, als ginge es um eine Familienangelegenheit. Dabei ist die demokratische Wahl im Iran leider nicht die Selbstverständlichkeit, mit der sie in den westlichen Demokratien von vielen politikmüden Bürgern betrachtet wird. Vielleicht ist das auch der Hauptgrund, warum wir hier eine so bewegende Leidenschaft für die demokratische Beteiligung unter der Bevölkerung beobachten.

Unsere Begeisterung bezieht sich nicht auf das politische System hier im Iran, das die New York Times eine „undemokratische Demokratie“ nennt (immerhin eine Demokratie!). Denn wir haben auch auf unserer Reise hier im Iran die dunklen Seiten beobachtet, zum Beispiel hinsichtlich Meinungsfreiheit, Menschenrechten und Todesstrafe. Unsere Begeisterung bezieht sich auf die trotz der starken Einschränkungen der persönlichen Freiheiten und der demokratischen Beteiligungsmöglichkeiten große innere demokratische Reife des iranischen Volkes. Wir haben schon in den Tagen vor der Wahl und beim Urnengang selbst immer wieder gestaunt über die friedliche, engagierte und weitsichtige Stimmung und das selbstlose Engagement der Iraner. Über die sozialen Netzwerke wurden auch unter den Bekannten und Freunden, die wir hier in Mashad treffen, unermüdlich Wahllisten versendet, Aufrufe zur Beteiligung geteilt und in letzter Minute noch Bekannte von Bekannten oder entfernte Familienmitglieder überzeugt, den richtigen Kandidaten zu wählen oder überhaupt zur Wahl zu gehen.

Am nächsten Tag, dem Wahltag, erzählt mir Puya auf der Fahrt zu seinem Architekturbüro, das er mir zeigen möchte: „Wir werden dort eine junge Architektin treffen.“ Ich frage ihn, wer das sei. Er schüttelt den Kopf: „Ich kenne sie nicht.“ Warum treffen wir sie dann? Er grinst schelmisch: „Weil sie wählen gegangen ist. Das freut mich sehr. Deswegen treffen wir sie.“ Ich runzele die Stirn – will er jetzt alle Iraner persönlich treffen, die gewählt haben? „Nein natürlich nicht! Aber sie ist wegen mir wählen gegangen und jetzt tue ich etwas für sie.“

Das muss er erklären: Vor einer Woche habe diese junge Frau in einer Gruppe des sozialen Netzwerks „Telegramm“, das jeder jüngere Iraner auf dem Handy hat, geschrieben, dass sie nicht wählen ginge. Puya habe natürlich sofort nachgefragt, und es stellte sich heraus, dass ihr Personalausweis bei ihren Eltern in Mashad liege und sie aber in Teheran lebe. Ohne Perso kann man nicht wählen. Puya bot sofort an, dass er ihren Ausweis bei den Eltern, die er natürlich auch nicht kennt, abholen und ihr nach Teheran schicken würde, damit sie wählen ginge. Darauf kam keine Antwort mehr. Zwei Tage später habe ihn die junge Architektin kontaktiert und ihn um eine fachliche Hilfe zu einem Bauprojekt gebeten. Er grinst wieder: „Ich sagte ihr: Komm am Wahltag nach Mashad, wir sprechen über das Projekt und du holst Deinen Ausweis und gehst wählen.“ Puya macht eine genussvolle Pause. „Heute Morgen hat sie mir getextet, dass sie mit dem Flugzeug gelandet sei und jetzt zu ihren Eltern fahre, um ihren Ausweis zu holen.“ Puya ist ein fröhlicher Mensch, aber in diesem Moment ist sein Grinsen noch breiter als sonst schon: „Ich weiß nicht wen sie gewählt hat, aber ich freue mich DASS sie gewählt hat.“ Dabei wird sie allerdings eine längere Zeit in einer Warteschlange gestanden haben. Wir hören von langen Wartezeiten vor den Wahllokalen, vor allem in den großen Städten. An manchen Orten mussten die Menschen mehrere Stunden in der Schlange stehen, bis sie endlich ihre Stimme abgeben konnten (Wie viele Menschen würden bei uns drei Stunden in einer Schlange stehen, um zu wählen?). Die Vorbeifahrenden halten an und geben Tipps, in welchen benachbarten Wahlstellen es kürzere Warteschlangen gibt. Wir beobachten, wie besonders Alte oder Gebrechliche vorgelassen werden, damit sie nicht so lange in der Sonne anstehen müssen. Dennoch wird die Wahlbeteiligung an dieser Wahl am Ende deutlich über 70 Prozent sein. Und noch vor Veröffentlichung des offiziellen Wahlergebnisses kursieren schon die ersten Witze: Der unterlegene Kandidat, der fundamentalistische Geistliche, Raisi, habe sich schon bei der Wahlleitung beschwert, dass die für ihn abgegebenen Stimmen nicht mit den von ihm ausgeteilten Wahlgeschenken übereinstimmen und die Wahl deswegen nicht korrekt verlaufen sein könne. Oder: Die vorletzte Wahl (gewonnen hat der Hardliner Achmadinedschad) sei besser gewesen, da hätte man nicht so lange auf das Ergebnis warten müssen, denn da habe man erst den Gewinner verkündet und dann die Stimmen ausgezählt. Diese Witze zeigen auch, dass den Iranern die Schwächen ihres Systems bewusst sind und sie eine Besserung ersehnen.

Wir treffen die junge Architektin, die nun gewählt hat (sie zeigt ihren von Stempelkissenfarbe blauen Finger – heute ein Zeichen, dass man seine Stimme abgegeben hat), in Puyas Büro. Während die beiden die Baupläne durchschauen, spiele ich mit Matin, dem zweijährigen Sohn von Puya, Fingerpuppenautofahren. Imke lässt sich von der achtjährigen Anahita ein Gedicht von Sadi auf Farsi vortragen. Sadi, der Dichter, den alle Iraner verehren. Sadi, der Dichter, der mindestens mit einer Gedichtzeile Ruhm über die Grenzen Irans erhalten hat, weil sie im Foyer der Zentrale der Vereinten Nationen in New York als Leitspruch hängt:

Die Menschenkinder sind ja alle Brüder

Aus einem Stoff wie eines Leibes Glieder;

hat Krankheit nur einzig Glied erfasst,

so bleibt anderen weder Ruh und Rast.

Wenn anderer Schmerz dich nicht im Herzen brennt,

verdienst du nicht, dass man noch Mensch dich nennt.

Jetzt ist es an der Zeit, dass diese Worte, aus dem Iran kommend, wieder in Erinnerung gerufen werden im Umgang mit dem Iran! Isolation ist keine Heilmethode, ebenso wenig ist es Herablassung oder Krieg. Nehmen wir diese Wahl zum Anlass uns klar zu machen: Die Iraner sind keine „Schurken“. Die Iraner sind Menschen, die die selben Sorgen und Hoffnungen teilen, die auch wir haben. Folglich ist der Iran kein „Schurkenstaat“, auch wenn es sicher wichtige Gründe gibt, das politische System des Iran zu kritisieren. Der Iran ist auch kein ungezogenes Kind, das zur Besserung in eine Ecke gestellt werden müsste. Diese Reaktionen auf die Konflikte der Vergangenheit und der Gegenwart haben alle den Makel der pauschalisierenden Verteufelung und den bösen Beigeschmack einer kolonialistischen Herablassung.

Die iranischen Bürger haben in dieser Wahl durch die hohe Wahlbeteiligung, trotz schwieriger Umstände, gezeigt dass sie eine hohe demokratische Reife besitzen (nicht nur im Vergleich zu ihren unmittelbaren Nachbarländern). Mit der Entscheidung für Hassan Rouhani haben sie sich für mehr Demokratie, mehr Freiheiten und vor allem gegen den Krieg entschieden. Die Iraner wünschen sich Frieden und sie wünschen sich eine Entstigmatisierung und die Wiederaufnahme in die Völkergemeinschaft. In den letzten Jahren war sehr oft vom theokratischen Regime in Teheran die Rede und zu selten von den demokratiehungrigen Bürgerinnen und Bürgern des Iran. Diese haben seit langem die Hand ausgestreckt in Richtung der restlichen Menschenkinder, vor allem bei uns im Westen. Diese Wahl war nicht nur eine Wahl für eine hoffnungsvolle und vor allem friedliche Zukunft für den zweijährigen Matin und die achtjährige Anahita, den beiden Kindern von Puya, sondern eine eindeutige Message in Richtung Europa: „Seht her, wir stehen hinter dem Atomdeal. Seht her, wir haben auch diesmal wieder gezeigt, dass die Demokratie ein Fundament und ein Bewusstsein in der Bevölkerung besitzt. Seht her, wir wollen wieder angesehen werden, nicht als Schurken, sondern als Brüder und Schwestern unter der Weltgemeinschaft der Menschenkinder. Seht her, wir machen uns dieselben Sorgen um die Zukunft unserer Kinder wie Ihr.“

Es ist höchste Zeit, dass wir aus unserem festgefahrenen, pauschalisierenden Standbild vom Iran einen Schritt auf die Iraner zu gehen.

Nein, wir sind nicht romantisch touristisch mit einer rosa Brille diesem System unkritisch hörig. Ja, wir haben die Iraner kennengelernt und haben vielleicht Sadis Herzschmerz empfunden über das, was die Menschen hier bedrückt und über das was die Menschen hier unterdrückt. Darum haben wir auch genau hingesehen und hingehört in diesen Tagen der Wahl. Das demokratische Engagement, für das Puya nur ein Beispiel ist, hat uns sehr nachdenklich gemacht. Wir haben uns ehrlich gefragt, ob die Iraner damit den Bürgern der alten Demokratien nicht sogar Vorbild sein könnten. Und wir sind der Meinung, dass sich zumindest diese Frage jeder und jede ernsthaft selbst stellen sollte, bevor man in die Diskussion „Iran“ eintritt. Gerne würden wir hier auch antreten gegen das viele Halbwissen, das auch in renommierten Medien zum Thema Iran widergekäut wird. Aber wie auch in den bisherigen Berichten wollen wir in erster Linie unsere Eindrücke Euch nahebringen und die sind natürlich subjektiv. In allen drei Berichten aus unserer bisherigen Irantour finden wir aber von Anfang an einen roten Faden, den wir in ausnahmslos allen Begegnungen hier im Iran stärker erlebt haben als in unseren bisherigen Reiseländern:

Die Menschenkinder sind ja alle Brüder

Aus einem Stoff wie eines Leibes Glieder;

Das verkörpern die Iraner, die wir getroffen haben, in einer uns beschämenden Selbstverständlichkeit, die uns hoffentlich für immer in so herzlicher Erinnerung bleibt, wie sie uns momentan vor Augen steht. Ja, wir haben von den Iranern dazugelernt. Danke dafür.

Hassan Rouhani, der moderate, reformbereite Präsident hat die Wahl gewonnen mit deutlichen 57 % der Stimmen und einer Wahlbeteiligung von 73 %. Wir freuen uns für den Iran und vor allem für die Iraner. Gratulation zu dieser Wahl!

Am Wahltag

Wir waren heute Morgen wenige Minuten vor Öffnung der Wahllokale in der Schlange der Wartenden, die ihre Stimme abgeben wollten. Der Andrang lässt schließen, dass die Wahlbeteiligung an der heutigen Wahl besonders hoch sein wird. Möglicherweise gehen heute um die 70 % der Wahlberechtigten zur Wahl. Die Iraner scheinen zu wissen, dass diese Wahl eine Schicksalswahl für die Zukunft ihres Landes ist. Nachdem gestern Morgen der kurze Wahlkampf 24 Stunden vor der Wahl beendet wurde, haben wir von seriösen Quellen erfahren, dass die Vorhersage für den aktuellen reformbereiten Präsidenten Rouhani gut stehen. Nach unseren Informationen kann er mit einer Wiederwahl rechnen und könnte im ersten Wahlgang um die 60 % der Stimmen erhalten. Möglicherweise sind wir mit dieser Prognose schneller als die großen Nachrichtenagenturen der Welt. Wir beziehen unsere Informationen aus Quellen ersten Ranges.

Für uns waren es bewegende Stunden, zusammen mit den Iranern zur Wahl zu gehen und in der Schlange vor dem Wahlbüro zu stehen. Wir spürten eine besondere Stimmung. Anders als sonst waren die Gespräche gedämpft, die hier so beliebten Späße unterblieben, alles war ernsthaft und eine gewisse Aufregung lag in der Luft. Zunächst waren es Computerprobleme, die die Öffnung des Wahlbüros verzögerten, ein Raunen ging durch die wartende Menge. Dann öffnete das Tor der Schule, in dem die Stimmen abgegeben werden konnten. Wir konnten bis zu den Wahlurnen mitkommen und beobachteten, wie hier die Wahlen ablaufen. Alles ging in ruhiger Ordnung vor sich und der Urnengang wird von den Iranern sehr engagiert und ernsthaft als eine Bürgerpflicht der Mitverantwortung verstanden. Wir sind sehr beeindruckt vom politischen Engagement und demokratischen Bewusstsein der Iraner.

Wer seine Stimme abgegeben hat, muss einen Fingerabdruck in der Wahlstation hinterlassen. Deswegen ist heute die stolze Begrüßung unter den Iranern, die gewählt haben, das Erheben des Zeigefingers, mit seiner blauen Färbung von der Tinte des Stempelkissens. Er wird gezeigt wie ein Orden der Demokratie!

Jetzt sitzen wir in der Runde bei unserer Familie, bei Mahmoud und Marianne, zu denen die Freunde kommen und gespannt auf den Handys alle Nachrichten verfolgen, die Schlüsse auf die Beteiligung und das Ergebnis der Wahl zulassen.

In den vergangen Tagen waren wir abends auf den Straßen und haben die Stimmung eingefangen. Hier die Stimmung als Bildeindrücke:

15. Mai 2017

Seele sandgestrahlt

Dieu a crée des pays avec beaucoup d’eau afin que les hommes puissent y vivre et les déserts afin qu’ils reconaissent leur âme.

Gott hat die Länder mit viel Wasser geschaffen, auf dass die Menschen dort leben können und die Wüsten, auf dass sie ihre Seele kennenlernen.

Sprichwort der algerischen Touareg

Hier geht es zur neuen Fotogalerie (bitte klicken)

Wer plant die Wüste zu durchqueren, der bereitet sich darauf vor einem Feind gegenüberzutreten. Wer sich zu Fuß, auf dem Kamel oder mit dem Fahrrad in die Wüste begibt, der muss sich darüber im Klaren sein, dass dieser Feind mächtiger sein wird als man selbst. Ein Durchkommen kann es nur geben dank guter Vorbereitung und günstiger Bedingungen. Fehlt das eine oder das andere und kommt es zur direkten, härtesten Konfrontation mit diesem übermächtigen Gegner wird man unbedingt scheitern. Dann kann einen nur noch die Möglichkeit des Rückzugs retten. Ein vernünftiges Maß an Angst vor diesem Gegner ist daher ein guter Begleiter. Im Ernstfall ist die Wüste kein romantischer Ort.

Wir bereiteten uns in Isfahan auf die Wüste vor. Denn östlich von hier erstreckt sich die zentraliranische Wüste, im Norden die Dasht-e Kavir und im Süden die Dasht-e Lut. Wenige Radfahrer, die die Seidenstraße fahren, begeben sich durch diese Wüsten. Die meisten bleiben im Norden und fahren die Hauptverkehrsstraße über Teheran. Wir aber wollen abseits der verkehrsreichen Überlandstraßen fahren und unser nächstes Ziel heißt Mashad, wo wir Marianne und ihre Familie treffen wollen. Zwischen Isfahan und Mashad liegen 1200 Kilometer Wüste.

Wir haben unterdessen eine Routine erlangt in der Vorbereitung solcher Etappen. Zunächst mussten wir erkunden mit welchem Gegner wir es zu tun haben würden. Wir bereiten uns auf die Konfrontation mit der Wüste vor: Wie viele Berge würden uns den Weg verstellen? Wo würde es Wasser und Lebensmittel geben? Wie würden die Temperaturen werden? Welche Windverhältnisse sind vorherrschend? Wie könnten unter diesen Bedingungen unsere Tagesetappen aussehen? Wie viel Wasser und Lebensmittel würden wir jeweils mitnehmen müssen? Wer wird mit uns auf der Straße sein und uns im Ernstfall Hilfe leisten können? Militärische Sperrgebiete in deren Nähe man besser nicht wild campen sollte? Wir schreiben uns die wichtigsten Informationen auf einen kleinen Zettel. Trotz GPS vertrauen wir nicht allein auf die Hightechnik. Wir schauen uns Satellitenaufnahmen an, um unsere Karteninformationen zu überprüfen und stellen prompt fest, dass es einen Straßenabschnitt in Wirklichkeit gar nicht zu geben scheint. Wir ändern unsere Route dementsprechend. Wir kaufen leichte, unverderbliche Lebensmittel ein (Trockenfrüchte, Nudeln, Haferflocken, Nüsse, Brühwürfel, Kaffee- und Milchpulver, Kekse). Im Zweifelsfall haben wir immer Essen für einen weiteren Tag dabei, den Rückzugstag. Mit Wasser ist es schwieriger: Wir brauchen pro Person pro Tag rund 5-6 Liter. Das bedeutet für jeden weiteren Tag mindestens 10 Kilogramm mehr Gepäck. Das ist, da Ralph meist das ganze Wasser schleppt, so, als würde man sich nochmal ein komplettes Fahrrad auf den Gepäckträger binden. Wir gelangen an die Belastungsgrenze unserer Gepäckträger und Speichen. Je mehr Wasser wir schleppen, desto langsamer werden wir natürlich auch in den Bergen und desto mehr Wasser brauchen wir, um den nächsten Versorgungspunkt zu erreichen. Die Wüstenetappen sind daher auch immer ein Wettrennen gegen die sich aufzehrenden Wasserreserven, die wir mit uns tragen können.

Körperlich sind wir durch das Radfahren der vergangenen Monate gestählt. Wenn wir uns morgens in den Sattel setzten, stellt sich nach nur wenigen Minuten eine harmonische äußere und innere Einheit ein und wir fühlen uns wie Menschmaschinen mit unseren Rädern verbunden. So fahren wir oft ohne die Strapazen bewusst wahrzunehmen täglich Stunden und empfinden das Treten nicht als eine Mühe, die man bewältigen muss, sondern als einen natürlichen Zustand des Seins. An manchen Ruhetagen fehlt diese meditative Körperroutine sogar fast schmerzlich und das Weiterfahren ist dann wieder ein vertrautes Heimatgefühl. Imke zitiert mich manchmal mit dem im Kontext recht absurd erscheinenden Satz: „Ach, wenn man mich doch bloß in Ruhe Radfahren lassen würde und mich mit dem ganzen Organisationskram (in diesem Fall Visaangelegenheiten) verschonen würde.“ Wie mir im Nachhinein auffiel, ein doch bemerkenswerter Wunsch, nachdem ich bald zehn Monate fast jeden Tag hauptsächlich Fahrrad gefahren bin.

„Ich hasse Dein Hinterrad“

Was die Wüste allerdings durch ihre feindlichen Bedingungen mehr herausfordert, sind unsere mentalen Kräfte. Natürlich sind wir gewohnt gegen Wind anzufahren, das ist beim Radfahren eine Standardsituation. Bei der Durchquerung der Kavir-Wüste hatten wir es allerdings acht Tage andauernd mit heftigem Sturm zu tun, der uns immer von Vorne entgegenschlug. Wir hätten ja einfach sagen können, „Gut, dann fahren wir halt weniger Kilometer am Tag.“ Aber wir konnten nicht weniger Kilometer am Tag fahren, denn sonst hätten wir es nicht mehr rechtzeitig zum nächsten Wasserversorgungspunkt geschafft. So bremste uns der Sturm von Vorne und im Nacken saß uns das Wissen, um die sich aufzehrenden Wasserreserven. Um als Team möglichst schnell zu sein, trug ich die Hauptlast der schweren Wassersäcke und fuhr vorne, Imke den ganzen Tag Windschatten gebend. Mit voller Kraft traten wir in die Pedale und machten oft nur lächerliche 10 Kilometer in der Stunde. Pausen konnten wir nicht dann einlegen, wenn wir sie dringend gebraucht hätten, sondern dann, wenn wir einen Platz im Schatten gefunden hatten. Das waren manchmal kleine Kanäle unter der Straße, spärliche verpisste Ruinen oder auch nur ein Verkehrsschild. In der zentralen Ebene der Kavir, die sich rund 300 Kilometer erstreckt, fielen auch diese Gelegenheiten weg und wir fanden oft gar keinen Schatten mehr.

Keinen Schatten zu finden in einer ebenen Glutpfanne, die sich bis zum Horizont flimmernd erstreckt, bedrückt. Als eine Art mentaler Isolationshaft könnte man es beschreiben. Der Gegenwind nimmt einen gefangen und hält Dich fest, Vorankommen ist unerträglich langsam, so dass „Landschaft“ nicht mehr vorbeizieht, sondern in ihrer öden Eintönigkeit tagelang neben einem stehen bleibt. Die vor uns liegende Weite wird dadurch beängstigend, dass sie immer vor Augen stehende Drohung des noch zu bewältigenden Stillstands ist. Wir beugen uns auch innerlich unter die Kraft der Wüste, sinnbildlich und wahrhaftig: Immer wieder sehen wir Windhosen sich uns entgegen bewegen, kleine Tornados, die Sand und Staub wie einen Strudel emporreisen und hundert Meter oder mehr in die Höhe drehen. Wie rostrote Säulen bewegen sie sich langsam um uns herum. Manchmal ein Dutzend gleichzeitig, Kilometer entfernt oder auch nur wenige Meter. Dreimal trafen sie uns in der Fahrt: Wir halten an, stellen die Beine breit aus und halten die Bremsen fest gezogen und drücken den Kopf nach unten auf die Lenkertasche. Augen und Mund fest geschlossen. Wenn die Windhose uns dann trifft, packt sie uns an den Schultern und den Satteltaschen, schüttelt uns durch und wirft uns zwei Schaufeln Sand ins Gesicht. Nach wenigen Sekunden ist alles vorbei. Es knirscht zwischen den Zähnen obwohl der Mund fest geschlossen war, wir spucken den Sand aus, schieben zurück auf die Straße und fahren weiter – ohne Kommentar aber innerlich befriedigt. Denn wenigstens ist die drangsalierende Kraft der Wüste hier mal kurz zu greifen gewesen (oder zu schmecken). Als könnte man die abwesenden Beobachter endlich darauf hinweisen: „Seht Ihr wie absurd diese Veranstaltung ist? Habt ihrs gesehen? So bescheuert ist die Wüste!“ „Die Wüste“, mit der wir uns hier stündlich auseinandersetzen ist ja eigentlich nicht greifbar. Wüste ist Abwesenheit, Verneinung, Lebensfeindlichkeit. Also Nichtigkeit. Sie wirkt gerade durch Abwesenheit von Lebensraum vernichtend.

Nah ist nur die Hitze, das zähe Gelee des Gegenwinds und – für Imke – mein Hinterrad. Dieses Hinterrad Stunde um Stunde fest ins Auge gefasst, beugt sie sich ins Diktat meines Tempos. Während ich mich unter das Diktat des Windes beuge. Immer mit der Hoffnung, der Wind möge drehen oder nachlassen. Immer mit der Enttäuschung, dass er mit uns dreht und auffrischt, wenn wir morgens losfahren. Je eintöniger die äußeren Eindrücke der lahmen Salzkrustenmaulwurfshaufenebene der Kavir, je intensiver das innere Wechselspiel von Hoffnung, Enttäuschung, Rebellion und Ergebenheit. Nach Tagen Kampf bricht es aus Imke heraus. Sie brüllt gegen den Wind: „Ich hasse Dein Hinterrad!“

Das Sprichwort der Touareg ist ebenso wie die Wüste selbst nur in der zivilisierten Distanz zur Wüste romantisch für Ohr und Auge. Die Wüste kann einem ziemlich hart und trocken die abgründige Beschaffenheit des eigenen Inneren lehren und den zivilisatorischen Lack abkratzen: Seele sandgestrahlt.

Reframing Wüste

Wir im Gegenzug revanchieren uns mit kleinen Sticheleien, um die Wüste im Kleinen zu verhöhnen. Heimlich kaufe ich in der Tanke neben den lebenswichtigen Dingen auch Luftballons. Abends am Zeltplatz aufgeblasen, knote ich sie an unsere Fahrradlenker und freue mich über ihre Wirkung bei Imke. Nachts sabotiert ihr Getrommel auf den Fahrrädern im Wind das Bedrohliche des Knattern unseres Zeltes: Uns doch egal, ob morgen wieder Gegenwind ist – das kümmert mich einen Luftballon!

________________________

Mitten in der Gluthitze des Mittags bremst ein großer LKW auf der Gegenfahrbahn. Die Reifen quietschen, ein Notfall? Nein, ein Salatkopf! Der Fahrer winkt uns heran, es ist ihm wichtig. Iranische Begrüßungsunterhaltung: „Salaam, wie geht es? Gut, gut. Und Ihnen? Ebenfalls gut!…“ Dann überreicht er mir unkommentiert einen Salatkopf. Ein Salatkopf in dieser Scheißhitze – schöner als eine Blume! Eine Liebeserklärung aus dem LKW-Fenster. Wir tragen ihn den ganzen Tag mit uns, wohl wissend, dass wir ihn nicht essen dürfen ohne Montezumas Rache zu fürchten. Wir bringen es nicht übers Herz dieses wunderschöne Grün in dieser braunen Einöde wegzuwerfen. Am Abend gibt es Salatsuppe.

_________________________

Imke wollte durch die Dasht-e Kavir auch weil Sven Hedin auf seinem Weg über die Seidenstraße diese Route genommen hatte. Diese bildungsbeflissenen Lehrer halt! Nach einigen Tagen Gegenwind und Hitze und Einöde bricht es aus ihr heraus: „Sven Hedin hatte hier wenigstens Träger und einen Koch und Kamele!“ Ich weise sie auf mich hin und sage: „Hast Du doch auch alles!“ Später an diesem Tag finden wir dann auch am Straßenrand Sven Hedins Unterhose, den ersten historischen Beleg, dass Hedin mit seiner Forschungsexpedition hier wirklich vorbeikam.

Rubrik „Wahrheiten im Sattel“

Unterhaltungen während der Fahrt machte der starke Wind sehr schwierig. Man musste immer gegen das Brüllen des Sturms anschreien, und das was dann beim anderen ankam war meist eine durch die Nebengeräusche sehr verstümmelte Nachricht. Die Gespräche beschränkten sich daher tagsüber auf das Wesentliche. Dazu gehörte aber jeden Tag die obligatorische Frage: „Und? Wie ist die Laune heute?“ Nachdem am Vortag bei Imke die Stimmung wegen der Langeweile der Landschaft und des ständigen Gegenwindes etwas gedrückt war, lautete heute ihre Antwort: „Alles wieder besser als gestern!“ Verstanden habe ich allerdings: „Alles besser als Durchfall!“ Seitdem haben wir diese große Wahrheit zu unseren Tagesritualen hinzugefügt und so heißt es bei verschiedenen Anlässen oft und gerne: „Ist besser als Durchfall!“

Hinter der Moschee von Moalleman

Moalleman ist ein winziges, unbedeutendes Lehmziegeldorf inmitten der Dasht e Kavir. Als wir es erreichen, begrüßen wir es mit einer Mischung aus Stolz, Erleichterung und Vorfreude. Für uns hat Moalleman die Bedeutung, die die Oasen wohl damals für die durchziehenden Karawanen auf der Seidenstraße gehabt haben. Nach drei Tagen Wüstenleere seit der letzten Tankstelle versprechen wir uns von Moalleman Wasser, Schatten, ein Reisgericht, ein wenig Ausruhen…

Moalleman besteht aus nicht viel mehr als einer Handvoll Häusern und einer LKW-Raststätte mit Tankstelle. Wir haben beschlossen, dass wir hier übernachten wollen, obwohl erst früher Nachmittag ist. Das hat den Grund, dass nach Moalleman wieder drei Tage ohne Versorgung bis zum nächsten Ort warten. Da ist es besser, morgens mit einem frischen Wasservorrat zu starten und hier zu schlafen, da wir abends natürlich besonders viel Wasser zum Kochen brauchen. Nach einem Mittagessen gemeinsam mit den Truckern in der Raststätte sind wir auf der Suche nach einem schattigen Plätzchen zum Ausruhen. Wir finden es neben der kleinen Moschee des Ortes. Das ist eine weitere Sache, die mir im Iran sehr gut gefällt: Jeder lässt sich zur Mittagspause neben der Moschee nieder, wo man das Mittagsgebet angenehm mit einem Waschraum zum Erfrischen und einem Picknick im Schatten verbinden kann. Kaum dass wir unsere Picknickdecke ausgebreitet haben, rollt neben uns ein älteres Ehepaar ebenfalls seinen Teppich für ein Mittagsschläfchen aus. Eine friedliche, selbstverständliche Stimmung. So liegen wir im Schatten, verscheuchen die Fliegen und träumen zur Abwechslung mal einfach vor uns hin.

Als es Abend wird, beschließen wir, einfach gleich hier zu schlafen. Der Platz gefällt uns. Wir parken unsere Räder sichtgeschützt auf der Rückseite der Moschee und haben gerade begonnen unser Zelt aufzuschlagen, als wir ein Moped sich nähern hören. Wir rollen mit den Augen. Ausgerechnet jetzt! Das war ja klar! Gerade als wir uns unbeobachtet für die Nacht einrichten wollen, muss irgendein Typ vorbeikommen…Jetzt habe ich gerade gar keine Lust auf woher-wohin-Gespräche mit der Dorfjugend, denke ich leicht genervt.

Ein Mann, etwas älter als wir, in abgerissener Kleidung, parkt sein Moped ebenfalls hinter der Moschee. Es scheint ihn gar nicht zu verwundern, dass wir hier sind und was wir da tun. Er kommt auf uns zu, wir begrüßen uns. Ich weiß nicht genau, woher es kommt, aber durch das lange ausgesetzte Unterwegssein und unsere vielen Kontakte mit Menschen haben wir beide mittlerweile ein sehr gutes Gespür für Menschen entwickelt. In dem Moment, in dem ich diesen Mann sehe, schäme ich mich für meine vorherigen Gedanken. Ich verspüre sofort eine große Sympathie und ein Vertrauen diesem mir fremden Menschen gegenüber. Er und Ralph stellen sich einander vor, und als Ralph ihm die Hand entgegenstreckt, nimmt er sie in seine beiden Hände und hält sie fast während der gesamten folgenden Unterhaltung fest.

Mit unseren Brocken Farsi verstehen wir, dass er der Mesner der Moschee ist und in einem kleinen Hüttchen neben dem Waschraum wohnt. Wir zeigen ihm unseren Zettel mit der Frage auf Farsi „Darf ich hier mein Zelt aufstellen?“, woraufhin er energisch mit dem Kopf nickt und uns bedeutet: Überhaupt gar kein Problem. Als ob das die selbstverständliche Sache der Welt wäre. Kurz versuche ich mir vorzustellen, wie sich die Geschichte wohl zutragen würde, wenn jemand hinter unserer Kirche ein Zelt aufstellen möchte.

Ich komme aus meinen Gedanken wieder zurück hinter die Moschee von Moalleman, denn er heißt uns freundlich Willkommen: Habt ihr Hunger? Möchtet ihr einen Tee? Braucht ihr sonst noch etwas? Wir verneinen, danke, wir haben alles, wir sind sehr zufrieden. Auf die höfliche und zurückhaltende Art, die vielen Iranern zu eigen ist, zieht sich der Mesner in seine Hütte zurück. Nicht ohne uns vorher zu bedeuten: Wenn irgendetwas sein sollte, klopft einfach an meine Tür, ich bin hier.

Kurz darauf, wir wollen gerade anfangen zu kochen, kommt er aber doch noch einmal vorbei. Man sieht: Er hat ein Anliegen, etwas beschäftigt ihn. Entschlossen nimmt er Ralph bei der Hand und führt ihn, seine Hand vorsichtig, aber bestimmt weiter festhaltend, in die Moschee hinein und weist auf die Teppiche, mit denen der Gebetsraum ausgelegt ist. Ob wir nicht lieber hier schlafen wollten? Das sei doch viel gemütlicher. Dass wir offensichtlich Fremde sind und einer anderen Religion angehören scheint keine Rolle zu spielen.

Wir schlafen schließlich doch in unserem kleinen Zuhause, dem Zelt. Als wir schon im Schlafsack liegen und es dunkel geworden ist, macht uns der Mesner still und unauffällig das Licht in den Waschräumen und in der leeren Moschee an – vielleicht, falls wir es uns doch noch anders überlegen, vielleicht, damit wir nicht so im Dunkeln liegen.

Ich kuschle mich in mein Kissen, und eine tiefe Freude und Friedlichkeit breitet sich in mir aus.

22. April 2017

Habt Ihr denn keine Hoffnung?

Zur neuen Bildergalerie geht es hier (bitte anklicken)

Innerhalb von fünf Tagen sind wir aus der Kälte des Winters in den Hochsommer gefahren. Der Winter hat uns auch noch lange im Iran begleitet, weil wir die ganze Zeit durch das Zagrosgebirge gefahren sind und auf diesem Weg eigentlich nie tiefer als 1300 Meter gekommen sind. In den letzten Tagen haben wir gegen starken Sturm gekämpft, der uns sogar einige Male vom Rad warf. Wir sind gut in Isfahan angekommen und genießen jetzt die warmen Temperaturen, am Tag rund 30 Grad, in der Nacht um die 25 Grad. Ein kleiner Schock ist dieser Wechsel schon und wir merken erst richtig, dass wir auch lange gefroren haben.

Die größere Anpassungsleistung, die von uns verlangt wurde, traf uns allerdings, als wir uns für einen Vormittag einer deutschen Reisegruppe anschlossen. Eine gute Freundin hatte uns hier in Isfahan den Kontakt zu einem deutschsprachigen Reiseführer vermittelt, der uns kurzerhand einlud seine Reisegruppe zu begleiten, um die beeindruckenden Moscheen Isfahans zu besuchen. Schon nach einer halben Stunde war uns klar: das würden wir nicht lange aushalten. Alles ereignete sich sehr sehr langsam, die Gruppe bewegte sich langsam, verstand langsam und ohne die Anweisung des Reiseleiters lief gar nichts. Richtig schlimm zu ertragen wurde es für uns, wenn die pensionierten Lehrer im Anschluss an den Vortrag des Reiseführers anfingen monologisierende Fragen zu stellen, die natürlich keine Fragen waren, sondern ergänzend korrigierende Co-Referate zur Kunstgeschichte und zu den Safawidendynastien. Wir merkten: Wir waren Einzelkämpfer geworden, immer auf unsere eigenen Planungen gestellt, schnell reagierend, zielstrebig, oft auf Kampf in der Organisation des Alltags eingestellt und immer mit großen Schritten unterwegs. Vielleicht waren wir unterdessen auch ein wenig Banausen geworden, denn wir stellten fest: Die Safawiden interessierten uns nicht besonders.

Aber natürlich sind wir schließlich auch deutsche Bildungsreisende, und so sah unser Plan für die nächste Woche die Besichtigung von Kulturstätten vor. Wir lassen unsere Räder und den Großteil unseres Gepäcks in Isfahan und fahren mit dem Bus zu iranischen Freunden von Freunden nach Shiraz. Dort wurden wir mit einer Gastfreundschaft aufgenommen, die sich jeder Beschreibung entzieht. Die Familie, die uns aufnimmt, residiert in einer 1200 qm-Villa mit Indoor-Swimmingpool und wir erhalten zum ersten Mal auch den Einblick in die iranische Oberschicht. Zwei Touristenguides und eine Fahrerin werden für uns angestellt, um uns vier Tage lang von morgens bis abends zu betreuen. Danach geht es jeden Abend bei der Familie in den Pool (natürlich Männer und Frauen streng getrennt) und ins Dampfbad. Abendessen gibt es nie vor 22 Uhr und die Nächte sind kurz, wenn wir die dann folgenden Stunden lange im riesigen Wohnzimmer sitzen und die Großfamilie genießen. Es ist unbeschreiblich. Zum ersten Mal haben wir den Eindruck, dass das, was uns hier geschieht, nicht aufgeschrieben werden kann, sondern an Lagerfeuerabenden irgendwann mal erzählt werden muss.

Wir besichtigen Persepolis, die Paläste mit den friedlichen Völkerprozessionen (kein Gemetzel ist abgebildet, sondern ein friedlicher Zug händchenhaltender Völkerschaaren), Pasargad, die ehemalige Hauptstadt des persischen Reiches, und viele Paradiesgärten. Und die beiden Guides, Nooshin und Fatemeh, werden unsere Freunde und die Fahrerin ist sowieso Nooshins Mutter und es fühlt sich an, als wäre alles ein großer Familienausflug. Wir rollen mindestens zweimal am Tag den Picknickteppich aus, wo es uns gefällt, sei es in einem Park, auf dem Bürgersteig neben der Stadtautobahn oder gleich auf dem staubigen Parkplatz neben dem Auto. Noch vor kurzem haben wir den Kopf geschüttelt, wo die Iraner überall anhalten und Picknick machen, jetzt sind wir schon ganz selbstverständlich ein Teil davon. Wir erfinden den Slogan: „The world is our livingroom!“

Die Gespräche sind tief, relevant und gleichzeitig lustig und vielleicht ist es am besten, Ihr schaut Euch die Bilder in der Galerie an, die sprechen für sich und erzählen mehr über unsere Zeit in Shiraz als jede Beschreibung. Der Abschied von Shiraz fällt uns sehr schwer. Dennoch müssen wir weiter, denn die Wüste und die Landstraße rufen uns. Morgen sind wir wieder allein mit unseren Rädern, und dann geht es in die schwere Etappe nach Mashad, 1200 Kilometer durch die Wüste Dasht e Kavir.

Tiger

Vor der Wüste wurden wir auch schon sehr fürsorglich gewarnt. Das wunderte uns nicht, denn wir erhalten immer wieder sehr rührende Vorschläge für unsere Fahrt, die zwar eine große Sorge um unser Wohl zeigen, aber auch offenbaren, dass sich hier niemand vorstellen kann, wie man längere Strecken mit dem Fahrrad überhaupt zurücklegen kann. Der durchschnittliche Iraner bewegt sich im Auto oder auf dem Motorrad durch die Welt. Gelaufen wird nur, wenn es nicht anders geht oder man abends in lauen Hainen flaniert. Fahrrad fährt hier kaum jemand, der sich auch ein anderes Gefährt leisten kann. Umso erstaunter waren wir, als wir ein ausführliches Gespräch über die Gefahren des Radfahrens in der Wüste aufgedrängt bekamen – im schwülen, überfüllten, hektisch-herrischen Gedränge der Fremdenpolizeizentrale Isfahans.

Dort verbrachten wir viereinhalb anstrengende Stunden, in denen wir fast alle der 19 Büros und Schalter teilweise mehrfach aufsuchen durften auf der kafkaesken, bürokratischen Demutstour mit dem Ziel unser Visum zu verlängern. Wir hätten wohl mit etwas weniger Aufwand weitere 30 Tage bekommen. Wir wollten aber 60 Tage, und das sah die iranische Bürokratie für uns nicht vor. Also redeten wir in Engelszungen, verdeutlichten durch Landkarten, wiesen auf das langsame Fahrrad hin, den Wind, die Berge die Wüste. Wurden zum Direktor geschickt, zum Direktor des Direktors, und fanden in einem Beamten der mittleren Ebene einen väterlichen Fürsprecher. Ihm überreichten wir unsere Dankeskarte mit unserer geplanten Route auf der Rückseite als Geschenk und erzählten unsere ganze Geschichte. Die dann folgenden zwei Stunden verbrachten wir im Schlepptau immer freundlich lächelnd, unser spärliches Farsi brockenweise einwerfend, immer bestätigend, aber im Wesentlichen fasziniert davon, dass unser väterlicher Freund nicht müde wurde unsere gesamte Geschichte seinen Kollegen und Vorgesetzten nicht weniger als sechs Mal in voller Länge zu schildern. So stolz, als sei er selbst von Deutschland hierher bis in den Hof der Fremdenpolizeizentrale mit dem Fahrrad gefahren. Er erzählte vom Zelten, von den Bergen, vom schlimmen Wind, den freundlichen Iranern, von unserer geplanten Route, erzählte, dass wir Lehrer seien und ja, wirklich, das alles mit dem Fahrrad und wir darum einfach 60 Tage Verlängerung BRÄUCHTEN. Er warnte uns auf dem Weg zu einem der vielen Vorgesetzten, deren Büros wir besuchten, auch vor den wilden Tieren der Wüste. Dabei standen wir kurz vor dem Büro des Superdirektors und die Aufregung unseres väterlichen Freundes erreichte ihren Höhepunkt. Ich fragte ihn, an welche wilden Tiere er denn denke. Er antwortete: „Tiger!“ Dann gab es eine Pause, in der er in seiner Bewegung innehielt und seine Hand kurz verharrend über der Klinke der Zimmertür des Superchefdirektors schwebte. Er besann sich und ohne den Gesichtsausdruck zu verändern fügte er hinzu: „Tiger – gibt es keine mehr“ und betrat das Büro seines Chefs. All das war für uns lehrreicher als jede Führung durch historische Sehenswürdigkeiten, denn in Abwandlung des iranischen Sprichworts „Wer Isfahan kennt, kennt die halbe Welt“ sagen wir: „Wer versucht auf der Fremdenpolizei sein Visum zu verlängern, der lernt den halben Iran kennen.“

Unter Blaupassmenschen

Für uns war es zwar anstrengend diese Bürokratie zu erleben, aber auch unterhaltsam und sehr aufschlussreich. Immer wenn die Vorgänge doch zu absurd wurden, konnten wir uns sagen: Wir haben ein Luxusproblemchen, und auch wenn wir die 60 Tage nicht bekommen, wir werden einen Weg finden unsere Reise fortzusetzen. Wer dies nicht sagen konnte, das waren die anderen Antragsteller, die sich um uns herum drängten: Die Menschen mit den blauen Pässen. Wir hatten rote Pässe und waren so weit entfernt von den Blaupassmenschen wie es eigentlich nur Besucher von einem anderen Stern sein können. Wir besaßen den Pass, mit dem man am meisten Länder dieser Welt bereisen durfte. Sie, die Blaupassmenschen, besaßen den Pass, mit dem man am wenigsten Länder dieser Welt bereisen durfte. Wir, EU-Bürger aus einem der reichsten Länder der Welt – sie, afghanische Flüchtlinge, deren Land seit bald 40 Jahren ununterbrochen vom Krieg zerstört wird. Wir hätten unseren Antrag an Schalter 12 stellen dürfen „Tourist Affairs“, wäre der zuständige Beamte heute erschienen (er erschien nicht). Sie, die Afghanen, mussten ihre Anträge direkt nebenan, am Schalter 13 stellen. Der Schalter 13 hatte die Aufschrift „Refugees / Lost and Found“ (Flüchtlinge / Fundsachen). Wir hatten viereinhalb Stunden Zeit, zu beobachten, wie Flüchtling um Flüchtling nach stundenlangem Schlangestehen, Kopien machen, Formulareausfüllen, Warten schließlich demütig seinen Pass entgegennahm, sich eine Ecke des mit Menschen überfüllten Stockwerks suchte und dann, alle innere Kraft zusammennehmend, seinen Pass aufschlug und vom Schicksal entgegennahm, was der Stempel für sein Leben vorsah: Noch ein weiterer erhoffter Aufschub hier im Exil oder zurück in den Krieg. Wir sahen es in den Gesichtern, mit welcher Anspannung dieser Stempel gesucht wurde. Was wir nie erkennen konnten, war, ob der Stempel die Hoffnung oder die Befürchtung bestätigte, denn immer war es nur eine große Müdigkeit, die wir glaubten in den Gesichtern lesen zu können, nachdem sie den Pass wieder zugeklappt hatten. Einzig ein junger Mann verbarg sein Gesicht minutenlang in seinen Händen, nachdem er sein Schicksal aus dem Stempel im Pass gelesen hatte. Erschöpfte Erleichterung? Verzweiflung? Wir könnten es nicht sagen.

Im direkten Vergleich neben den afghanischen Flüchtlingen erschien uns unser Anliegen beschämend luxuriös. Wir freuten uns aber schließlich doch, als wir wegen fortgesetzter Abwesenheit des zuständigen Beamten schließlich auch unseren Pass wie alle Flüchtlinge am Schalter 13 „Refugees / Lost and Found“ ausgehändigt bekamen und den Stempel betrachteten, auf dem stand „extended 22. Jun 2017“. Die Freude darüber wurde uns allerdings gleich versauert durch eine Begebenheit, die bestätigte, wovon wir schon gehört hatten. Ein junger Flüchtling, ermutigt vielleicht durch die Tatsache, dass auch wir an Schalter 13 anstehen mussten und unruhig den Stempel in unserem Pass suchten, sprach uns an. Eine etwa zweiminütige freundliche Unterhaltung entsponn sich und wurde brutal beendet durch einen brüllenden Beamten, der den Afghanen darauf hinwies, dass zu viel Kontakt zu westlichen Touristen vom iranischen Staat nicht erwünscht ist. Der junge Flüchtling wurde in die andere Ecke des Saales gescheucht und machte von da an einen völlig eingeschüchterten Eindruck. Wir verstanden kurz die iranische Welt nicht mehr, die uns doch bisher so freundlich begegnet war und erinnerten uns aber dann, in den Richtlinien des Auswärtigen Amtes gelesen zu haben, dass von privaten Einladungen bei Iranern abgeraten wird, weil dies sowohl zu Schwierigkeiten für die Touristen als auch für die Iraner führen könnte.

Auch hier stellten wir wieder einen riesigen Unterschied fest, zwischen dem offiziellen und dem persönlichen Iran, der uns bisher begegnete. Genau dies, so empfanden wir beide, sollte das Thema dieses Berichtes werden. Denn in den letzten Wochen haben wir Dutzende ausführliche Gespräche mit jungen, gut ausgebildeten Iranerinnen und Iranern geführt. Darin kam immer der Punkt, an dem das Gespräch auch das Politische berührte. Mit großer Offenheit wurde mit uns darüber geredet, teils zu Hause, teils mitten auf der Straße. Immer wurde uns die Warnung mitgegeben, dass wir zwar darüber schreiben dürften, Namen und Bilder der Gesprächspartner aber bitte auf keinen Fall öffentlich machen dürften. Von verschiedenen Seiten erhielten wir auch den Hinweis, dass wir mit teils empfindlichen Konsequenzen für uns und unseren Blog rechnen müssten, wenn wir überhaupt über Politik schreiben würden. Dabei ist die Zeit hier gerade sehr interessant in dieser Hinsicht. Wir befinden uns nämlich genau wie in den USA zur Zeit des Wahlkampfes und der Präsidentenwahlen im Land. Der neue iranische Präsident wird am 19. Mai gewählt. Das Auswärtige Amt rät allerdings entschieden ab, in sozialen Medien oder im Internet zu aktuellen politischen Ereignissen im Iran Stellung zu nehmen. Wir können schwer einschätzen, wie sehr wir überwacht werden und ob wir nicht doch einige Nummern zu klein sind, um uns deswegen auszuweisen oder unsere Seite zu sperren. Wir haben lange diskutiert, wie wir mit diesen Bedingungen umgehen sollen. Wir haben uns entschieden. Niemand, mit dem wir über Politisches gesprochen haben, wird auf unserer Internetseite im Foto abgebildet oder mit Namen genannt.

Unser geplanter Bericht über den „offiziellen“ Iran würde an dieser Stelle eigentlich erst beginnen.

Aber Ihr werdet ihn nicht lesen können.

Nur so viel: Eine Frage stellten wir in all diesen ernsten Gesprächen, weil sie sich aus dem Kontext einfach aufdrängte. „Habt Ihr denn keine Hoffnung?“ Die Antwort war ausnahmslos kurz und machte uns traurig.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3. April 2017

„Thank you for visiting my country!“

Beim roten Halbmond

Vom armenischen Grenzort Agarak aus fahren wir an Stacheldraht vorbei, überqueren den Fluss und werden von einer großen wehenden iranischen Fahne begrüßt. Die Einreise verläuft problemlos und schnell: unsere Visa werden kurz angeschaut, die Fahrradtaschen durchleuchtet, eine kleine Stichprobe bei der harmlosesten aller Taschen, meiner Kleidertasche, gemacht, und schon sind wir im Iran! Alle Aufregung umsonst, alles völlig unspektakulär. Statt umständlicher Grenzkontrollen hören wir von allen Seiten: „Welcome to Iran!“

Gleich am Grenzposten wechseln wir unsere nun schon lange mitgetragenen Euro. Da wir im Iran kein Geld am Bankautomaten abheben können, mussten wir unsere Euro von zu Hause mitbringen. Nun sind wir Millionäre! Für einen Euro bekommen wir etwa 35000 iranische Rial. Da können einem beim Kauf einer Mineralwasserflasche schon mal die Nullen vor den Augen tanzen. Was das Ganze aber noch gemeiner macht: die Preise werden in der alten Währung Tuman ausgezeichnet, die eine Null weniger hat. Oft lässt man der Einfachheit halber jedoch auch gleich alle Nullen weg und zeigt uns auf dem Taschenrechner oder mit den Händen nur z.B. eine fünf, und dann beginne ich fieberhaft zu rechnen: Meint er jetzt 5000? 50000? 500000? Tuman? Das kann eigentlich nicht sein, sind es Rial? Wieviel Euro sind das…? Um alles noch etwas interessanter zu machen, mussten wir natürlich auch die persischen Zahlen lernen, um überhaupt Preise lesen zu können. Ganz zu schweigen davon, dass wir uns Farsi beibringen. Während wir die ersten Kilometer auf iranischem Boden rollen, schwirrt mir durch den Kopf, dass sich die ersten Tage in einem neuen Land stets so anfühlen, als würde mich jemand in einem Theater hinter dem Vorhang weg auf die Bühne schubsen. Das Publikum sitzt schon da, das Stück ist in vollem Gange, ich habe meinen Einsatz, habe aber keine Ahnung, was gerade aufgeführt wird und wie mein Text wohl lauten könnte. In Sekundenschnelle muss ich die Situation erfassen, erfühlen, was zwischen den Menschen auf der Bühne vorgeht, ohne Worte verstehen, welches Verhalten angemessen oder sinnvoll wäre, und dann überzeugend mitspielen. Kein Wunder, dass ich mich am Ende eines langen Tages voller neuer Eindrücke manchmal frage: Wo sind wir heute früh eigentlich nochmal losgefahren?

Doch diese Gedanken werden plötzlich von etwas anderem weggewischt: Mir fällt auf, dass Ralph vor mir immer langsamer wird. Er, der sonst gerne über jeden Hügel kraftvoll drüberdrückt, kurbelt nur noch im leichtesten Gang. Von hinten sieht es aus, als hätte jemand die Luft aus ihm herausgelassen. Da hält er plötzlich am Straßenrand und übergibt sich in hohem Bogen in den Straßengraben. Erschrocken überlege ich, was jetzt am besten zu tun ist. Anscheinend ist Ralph irgendetwas unserer letzten armenischen Mahlzeit nicht gut bekommen. Doch ich kann Ralph noch nicht davon überzeugen, ein Auto anzuhalten. Er versucht weiterzufahren, doch es ist offensichtlich, dass das keinen Zweck mehr hat. Es sind aber noch zwei weitere Pausen, in denen Ralph sich übergibt, nötig, damit auch er einsieht, dass wir jemanden bitten müssen, uns nach Jolfa, die nächste Ortschaft, mitzunehmen.

Auf unser Winken hin hält recht bald ein kleiner Pickup. Drinnen sitzt ein Bauernehepaar auf dem Weg zum Feld. Ich bedeute ihnen in Zeichensprache, dass mein Mann krank sei und wir nicht mehr weiterfahren könnten. Ob sie uns und unsere Räder auf der Ladefläche mit nach Jolfa zu einem Hotel nehmen könnten? Sie nicken freundlich, weisen nach hinten, nicken wieder – doch als wir uns gerade freudig erleichtert bedankt haben und unsere Räder hochwuchten wollen, fahren sie weiter. Entgeistert sehen wir ihnen hinterher. Und ich war so sicher, dass ich mich verständlich gemacht hatte! Doch offensichtlich haben wir nicht deutlich machen können, was wir möchten, denn ganz sicher war das keine böse Absicht.

Leider wiederholt sich genau dasselbe Schauspiel noch ein weiteres Mal. Mein Farsi reicht eben noch nicht über „Hallo!“ und „Guten Tag“ hinaus. Da fällt mir plötzlich auf, dass nicht weit entfernt von uns am Straßenrand eine Station des roten Halbmondes, des iranischen roten Kreuzes liegt. Genau dort, wohin alle Leute, die wir anhielten, auch gewiesen haben: Nicht „da hinten auf die Ladefläche“, sondern „dahinten ist der rote Halbmond“. Sören, der Weltradler aus Leipzig, den wir in Armenien trafen, gab uns noch den guten Tipp, dass man dort jederzeit um Hilfe bitten und auch problemlos übernachten könne. Die Jungs dort seien immer sehr nett und hilfsbereit. Also schieben wir unsere Räder dorthin, und ich bedeute ihnen, was unser Problem sei. Sofort sind vier junge Männer rührend um Ralph bemüht. Mittlerweile geht es ihm richtig schlecht, sein Blutdruck ist stark gesunken, er friert und ist völlig ausgepumpt und schwach. Es ist erschreckend, in wie kurzer Zeit plötzlich alle Kraft aus einem weichen kann. Die Sanitäter messen Blutdruck, reichen ihm isotonische Lösung, legen ihm eine Decke um, bringen Kekse, diskutieren die richtige Medikamentierung.