Willkommen in Freetown

Wir laufen neben dem etwa 18 jährigen schmächtigen Jungen nun schon bald eine Viertelstunde her. Wir hatten ihn gefragt, ob es hier im Städtchen Port Loko eine Straßenküche mit einem Reisgericht gebe. Er wollte uns dorthin führen. Aber vermutlich hatte er das schon längst vergessen. Denn er erzählte uns von seiner Leidenschaft: Rapsongs. Er produziert sie selbst. Wir wissen nicht, ob in Wirklichkeit oder nur in seiner Vorstellung. Es spielt keine Rolle, denn er hat so viel darüber zu erzählten, dass sich Wirklichkeit und Vorstellung vermischen und die Kategorie wahr-unwahr unwesentlich wird.

Er erzählt von seinen Texten, die sich immer mit der Droge Kush beschäftigen. Eine vor rund 10 Jahren in Sierra Leone entstandene synthetische Substanz, die fürchterliche Folgen für das ganze Land hat. Vor eineinhalb Jahren rief der Präsident den Nationalen Notstand aus. In Freetown sollen täglich dutzende Jugendliche an einer Überdosis oder an den indirekten Folgen sterben. Offizielle Zahlen gibt es nicht, weil viele auf den Straßen sterben und es keine Untersuchung gibt. Der Junge erzählt so manisch und warnt so leidenschaftlich vor dem Verfall durch Kush, dass ich mich frage, ober gerade selbst high ist. Die Opfer, erzählt er, sterben auch oft an den von Hautauflösung verursachten Wunden, so tief, dass der Knochen darunter sichtbar wird. Kush lasse die Konsumenten plötzlich einschlafen, mitten ihm Gehen oder einfach da, wo sie sich gerade befinden. Manche bleiben dann mitten auf der Straße liegen. Man wisse nie, ob die Wirkung agressiv oder schläfrig mache. Er erzählt erstaunlich kundig. Vermutlich redet er von sich selbst. Die Führung verläuft sich im Nichts und wir verabschieden uns nach 20 Minuten ohne Essen.

So haben wir schon in den ersten Stunden hier in Sierra Leone eine Einführung bekommen, was uns die nächsten Tage erwarten wird. Am darauffolgenden Tag fahren wir ganz früh in der Dämmerung los, denn wir haben einen langen Tag vor uns. 80 Kilometer bis zum Flughafen, der nördlich von Freetown liegt auf der anderen Seite der großen Meeresbucht, die uns im Weg steht, auf dem Weg in die Hauptstadt. Freetown hat den weltgrößten Naturhafen. Will man von Norden her in die Stadt, ist man auf Fähren angewiesen. Diese rostigen Todesschiffe gehen immer mal wieder unter und reißen viele Menschen in den Tod. Aber der Umweg über Land würde uns fast zwei Tage zusätzlich kosten. Außerdem kommen wir mit der Fähre direkt im Zentrum an und müssen nicht durch den dichten und gefährlichen Stadtverkehr der Vorstädte. Vor solchen Gefahrenabwägungen stehen wir täglich. Immer haben wir zu wenig Informationen, um gründlich zu prüfen.

Wir entscheiden uns für die Fähre und wollen vorher noch am Flughafen Geld aus einem Geldautomaten ziehen. Dies soll, so lesen wir, besonders schwierig sein in Freetown. Die wenigen Automaten sind oft defekt und steht man am Automaten während einem der häufigen Stromausfällen ist die Karte erstmal weg.

Die Kilometer rollen gut. Neben uns verlaufen die Schienen für den Bauxitzug von der Mine weiter inland. Die Chinesen betreiben die Mine und haben wohl auch die Straße flauschig asphaltiert. Gegen 13 Uhr stehen wir am Flughafen. Gegenüber ist ein kleines Gebäude. Erst auf den zweiten Blick ist es als die Bank zu erkennen, die hier den einzigen Geldautomaten betreibt. Wir stecken die Kreditkarte ein. Die Anzeige flackert und erlischt. Die Karte bleibt im Automaten. Es ist Samstag. Der kleine Bankschalter hinter der Glastür unbesetzt und dunkel. In einer Stunde geht die letzte Fähre, die vor der Dunkelheit in die Stadt führt. Bis zum Fähranleger sind es noch 10 Kilometer. Wir sind innerlich erstaunlich ruhig. Die vergangenen fünf Monate haben uns scheinbar ganz gut auf solche Situationen vorbereitet. In letzter Zeit erinnerte ich mich öfter an den Begriff „Ungewissheitstoleranz“ („Ungewissheitstoleranz ist die menschliche Fähigkeit, Mehr- und Vieldeutigkeit von Situationen als Bereicherung zu empfinden anstatt als Bedrohung“). Er begegnete mir zum ersten mal bei einer Fortbildung in sauberer, aufgeräumter, wohl klimatisierter Umgebung. Ich muss lächeln angesichts des absurden Unterschieds zwischen diesem kühl klinischen Begriff und dem dreckigen Chaos an Ungewissheiten, die unser Alltag ist. Jeder neue Augenblick hat das Potential unsere aktuellen Pläne in Fetzen zu reißen. Jeder neue Moment tritt aus der totalen Finsternis der Unberechenbarkeit auf uns zu und konfrontiert uns mit dem unabänderlich Faktischen. Mit dem haben wir es dann unabwendbar zu tun, so lange bis der nächste Moment uns den Boden für jede verlässliche Planung entzieht. Im Großen und im Kleinen ist nichts wirklich sicher. Manchmal fragen wir uns, wie man sowas psychisch längere Zeit überlebt.

Um unter diesen Bedingungen klar zu kommen, haben wir immer mehrer Pläne und vier Kreditkarten. Jetzt haben wir halt nur noch drei. Aber wir sind in Afrika. Und wie Hölderlin, der alte Afrikakenner, schon sagte: „Wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch“. Der Sicherheitsbeamte kommt mit seiner Kalaschnikov angeschlendert, er merkt uns an, dass etwas nicht rund läuft. Eine coole Handbewegung – wir sollen uns in den Schatten setzen. Er schlendert weg. Nie wissen wir ob nun wirklich Hilfe kommt oder ob nur Trost gespendet werden möchte. Wenige Minuten später steht ein junger Mann im roten Basketballtrikot vor uns. Er stellt sich als der Bankmanager vor. Er sieht zwar gar nicht danach aus, erklärt uns aber, dass er seinen Kollegen anruft, denn sie bräuchten zwei Schlüssel, um den Automaten zu öffnen. Das hört sich plausibel an. Wir praktizieren das innere Kunststück, erwartungslos zu bleiben ohne pessimistisch zu sein. Ein Widerspruch in sich. Er gelingt uns ab und zu schon recht gut.

Der „Bankmanager“ verschwindet. Vermutlich verliefen seine Versuche im Sand, der hier die halbe Straße bedeckt. Man merkt, dass wir wieder in die Nähe der Küste gekommen sind. Wir schauen auf die Uhr. Noch 45 Minuten bis zur Abfahrt der Fähre. Aber was ist schon ein Fahrplan mit konkreten Uhrzeiten? Ziffern und Daten beschreiben die Wirklichkeit hier nur sehr lachhaft. Wir wollen heute noch quer durch die Millionenstadt Freetown hoch auf den Hügel über der Stadt und eine Unterkunft finden. Alle haben uns gewarnt, schon seit wir nach Marokko kamen: Auf keinen Fall dürft ihr nach Einbruch der Nacht noch auf der Straße sein. Oft war diese Empfehlung vielleicht übertriebene Sorge. Hier in Freetown ist sie das sicher nicht. Erst gestern waren wir an einer hauswandgroßen Werbung der Regierung vorbeigefahren, die dazu einlud, die eigenen Schusswaffen nicht weiterzuverkaufen, sondern der dafür eingerichteten Regierungsstelle zu übergeben. Sehr eindrücklich wurde dies auch für die Analphabeten als Comic bebildert. Daneben eine Plakatwand, die vor der Droge Kush warnte. Wir hatten Respekt vor Freetown bei Nacht.

So ganz in Gedanken fällt mir erst jetzt auf, dass der Junge im Basketballshirt vor mir steht und mir meine blaue Kreditkarte grinsend entgegenhält. Er klopft mir auf die Schulter und wünscht uns eine gute Fahrt. 15 Minuten später auf dem Weg zur Fähre überholt er uns in einem klapprigen Pickup, hupt wild und winkt aus dem Seitenfenster. Afrika – bisher war die Hilfe immer größer als das Problem.

Als wir am Fähranleger ankommen, ist für afrikanische Verhältnisse wenig los. Wir kaufen ein billiges Ticket und warten. Neben uns liegt das verrostete Schwesterschiff auf Grund. Offensichtlich ist es am Pier abgesoffen. Erst als immer mehr Menschen kommen und dieses Wrack besteigen, merken wir, dass das die intakte Fähre ist. Sie sieht nicht so aus. Wir fahren mit ein paar Autos und Lastwagen auf die Rampe und sind ganz hinten mit den Rädern gefangen zwischen Kisten und LKWs. Hier in der dunklen Ecke sitzen und liegen auch die Kushis. Sie schlafen oder sind trancehaft weggetreten. Ein junger Mann mit Goldkettchen entdeckt uns als Zuhörer. Er erzählt vom Bürgerkrieg und wie die Truppen der Warlords durch die Dörfer zogen und Gliedmaßen mit ihren Macheten abhackten und Frauen vergewaltigten. Wir wollen eigentlich gar nicht so viel wissen. Er hat aber eine Freude, den einzigen zwei Weißen weit und breit die Geschichte Sierra Leones nahe zu bringen. Seine Schilderungen sind detailliert und fürchterlich. Ich schätze sein Alter auf 30 Jahre und überlege mir, ob er aus eigener Erfahrung erzählt. Das kann eigentlich nicht sein, denn der zwölfjährige Krieg endete 2002. Aber vielleicht schätze ich ihn zu jung ein. Er nimmt uns unter seine Fittiche und weicht auch nicht von unserer Seite, als wir in der dunklen Ecke bei den Rädern bleiben, wo der Gestank der Dieselmotoren des Schiffs fast bewusstlos macht. Aus dem Augenwinkel beobachte ich, wie die Drogenkuriere Geldbündel in eine große Kiste legen und Plastikpakete rausnehmen und sich unters Shirt stecken. Die Räder mit den Packtaschen sind eingeklemmt. Wir können nicht weg hier und machen uns unsichtbar. Ein witziger Versuch – seit Wochen haben wir keine anderen Weißen getroffen. Wir sind hier so auffällig wie Zirkusclowns. Aber viele um uns herum sind high und in ihrem eigenen Film.

Das ist auch so, als wir von der Fähre in Freetown runterfahren. Wir beschließen, dass der Tag genug Abwechslung für uns hatte und suchen ein Taxi, auf dessen Dach wir die Räder packen können. Wir erwarten einen mörderisch chaotischen Stadtverkehr. Später stellen wir fest, dass wir uns da getäuscht haben und es erfreulich ruhig zugeht auf den Straßen. Jetzt aber sind wir umringt von aufgedreht hilfsbereiten Kushis. Alle Teenies. Die Hälfte der Bevölkerung Sierra Leones ist jünger als 18. Schnell ist ein Taxi da. Alle wollen uns beim Verladen der Räder helfen. Wir aber wollen die Übersicht behalten über unsere zehn Taschen. Also erzählt Imke unsere Geschichte, umringt von kindlich gebannten Jugendlichen unter Drogen. Wenn ein neuer in den größer werdenden Kreis dazukommt, beginnen die anderen ihm unsere Geschichte von neuem nachzuerzählen. Ich kann in aller Ruhe Räder und Taschen in ein viel zu keines Auto verladen. Dann zwängen sich Imke und ich auf den Beifahrersitz. Am Fenster gebe ich den Jungs noch ein Trinkgeld. Die gehen ums Auto herum und reichen das Geld am Fahrerfenster unserem Taxifahrer. Der greift ins Handschuhfach und gibt eine Runde Kush aus.

An den vielen Checkpoints teilweise mit Sandsack-Maschinengewehr-Stellungen werden wir immer wieder angehalten. Unser Fahrer lacht nur und scherzt mit den Soldaten und Polizisten und verspricht nachher nochmal vorbeizukommen und das „zu regeln“. Einige der Soldaten – sie sehen nicht beruhigend aus mit ihren verspiegelten Sonnenbrillen und den Sturmgewehren – rufen uns beim Weiterfahren zu: Willkommen in Freetown.

Mit nichts vergleichbar

Während ich diesen Teil des Berichts schreibe, sitze ich in einem Apartment in Freetown. Gegenüber blicke ich auf eine Kirche und seit nun drei Stunden erlebe ich den Gottesdienst mit, der hauptsächlich aus Gesang besteht, endlosem mitreißendem Gesang. Wobei weder das Wort „Kirche“ noch das Wort „Gottesdienst“ nach unserer europäischen Vorstellung etwas zu tun hat mit dem was ich zu beschreiben versuche. Auch die Worte „wohlhabender Stadtteil“, „Lebensmittelladen“, „Straße“ haben nicht mehr die Bedeutung, die sie für mich vor wenigen Monaten hatten. Es wird immer schwieriger zu beschreiben, wo wir sind und was wir erleben. Denn die Wirklichkeit, in der wir uns unterdessen bewegen, hat fast nichts mehr mit dem zu tun, was wir bisher kannten und was unsere vertrauten Worte beschreiben.

Wir sind im wohl ärmsten Land dieser Erde. Sierra Leone: einer der letzten Plätze des HDI (Index der menschlichen Entwicklung) von allen Ländern der Welt. Gleichauf liegen fast nur Länder, die durch Krieg zerstört sind, Südsudan, Somalia, Mali. 82 % der Bevölkerung sind „food insecure“, das heißt sie haben nicht oder nicht regelmäßig genug zu Essen, um sich körperlich gesund zu entwickeln. Die Hälfte der Landbevölkerung hat nur Zugang zu Oberflächenwasser, sie müssen ihr Trinkwasser direkt aus Flüssen, Bächen oder Seen entnehmen, die durch Tier- und Menschenfäkalien verseucht sind. Nur 1% der Landbevölkerung hat einen Wasserhahn im Haus, in der Stadt sind es nur 20% der Bevölkerung. Ein erheblicher Teil der Menschen hier lebt von weniger als 2 Dollar am Tag, jedes vierte Kind hat Wachstumseinschränkungen aufgrund von Unterernährung. Die Haupttodesursachen hier sind Malaria und Durchfallerkrankungen. Das bedeutet konkret: Die beiden Haupttodesursachen sind Armut.

Hier sind wir in einem luxuriösen Apartment untergekommen. Es liegt im Botschaftsviertel der Stadt. Wenn ich allerdings auf die Straße trete, sehe ich Wellblechhütten, Menschen, die in Baustellen und Häuserruinen schlafen. Der Laden gegenüber ist eine Bretterbude. Die Straße ist nicht geteert und in einem so schlechten Zustand, dass man eigentlich einen Geländewagen braucht, um hier im Schritttempo durchzufahren. Wir werden hier fast zwei Wochen bleiben. Zum einen weil wir hier die Visa für Liberia, die Elfenbeinküste und Ghana beantragen müssen, zum anderen weil Imke morgen krank werden wird und wir erst vermuteten, dass sie Malaria haben könnte. Aber ich greife vor.

Wir haben jetzt noch eine gute Woche, bevor die Weihnachtsfeiertage anfangen. Das ist ein enger Zeitplan, wenn man bedenkt, dass wir auf drei Botschaften vorsprechen müssen, unsere Unterlagen einreichen und dann unsere Pässe abgeben, um sie einige Tage später wieder abholen zu dürfen. Manche dieser Botschaften sind nicht für ihre Servicementalität bekannt. So dass man immer damit rechnen muss, dass es länger dauern könnte als man denkt. Insgesamt werden die drei Visa rund 700 Euro kosten, die wir in Landeswährung zahlen müssen. Und da beginnen die Dinge dann unerwartet kompliziert zu werden.

Sierra Leone hat seit vielen Jahren mit einer erheblichen Inflation zu kämpfen, so dass die Regierung vor zwei Jahren entschieden hat, den Wert ihrer Währung um das 10.000-Fache zu erhöhen und neue Banknoten zu drucken. Oder man könnte auch sagen, es werden einfach bei allen Preisen vier Nullen gestrichen. Die größte Banknote der Serra Leonischen Währung (Leones) ist jetzt also der 20-Leones-Schein im Wert von etwa 80 Eurocent. Wer also Visagebühren von 700 Euro in Leones bezahlen möchte, blättert mehr als 850 Geldscheine auf den Schreibtisch der Vorzimmerdamen in den Botschaften. Diese Menge Geld zu zählen dauert für den Laien auch schon ganz schön lange. Aber das ist gar nichts im Vergleich zu der Schwierigkeit, an so viel Scheine hier überhaupt zu kommen.

Die Geldautomaten hier, auf die wir ja angewiesen sind, geben als Höchstbetrag teilweise nur 20 Euro in Landeswährung aus. Weil es aber vermutlich auf unserem ganzen Weg von Freetown durch Sierra Leone und danach durch Liberia keinen verlässlichen Geldautomaten gibt, planten wir hier 1500 Euro abzuheben. Mit einem Höchstabhebebetrag von 20 Euro wären das 75 Abhebungen. Nach der dritten Abhebung sagte uns der Geldautomat, dass das maximale Kartenlimit erreicht sei. Dabei war dieser Geldautomat der 9. Geldautomat, den wir aufsuchten. Die ersten 8 Automaten waren außer Betrieb.

Wir gaben auf. Das tun wir nicht oft. Wir saßen in der Hauptzentrale der Ecobank Africa. Es war ein kleiner Container circa 30 Quadratmeter groß. Wir hatten uns in die hinterste Ecke zurückgezogen, um einen neuen Weg zu finden. Eine Routinesituation. Aber diesmal saß Imke bleich neben mir und hatte leichten Schüttelfrost. Unser Termin auf der Ghanaischen Botschaft, die als schwierig in Visaangelegenheiten gilt, nicht so schwierig wie die Liberianische, aber schwierig genug – der Termin wäre vor einer Stunde gewesen. Das heißt, wir hätten mit den Geldbündeln, die wir nicht hatten, dort eigentlich schon sein müssen. Aber wir hatten das Geld noch nicht. Wir entschlossen uns online bei Western Union anzumelden, was weniger einfach war, als ich mir vorstellte. Zwei Stunden später stand ich am Schalter der Bank und konnte eine Überweisung an mich selbst von 1500 Euro vorweisen, auszuzahlen in Leones. Wir erhielten Ziegelsteingroße Geldbündel, fest verschnürt und in Plastik eingeschweißt. Acht Ziegel, die in zwei große Plastiktüten passten. So liefen wir aus der Bank und machten uns auf den Weg zur Ghanaischen Botschaft. Das Auswärtige Amt rät Touristen in Freetown, Wertgegenstände im Hotelsafe zu lassen und nur das nötige Bargeld bei sich zu tragen. Die Situation war so absurd, dass ich grinsen musste, als ich mit zwei großen Plastiktüten voll Geld durch das Gedränge manövrierte und ein Tuktuk suchte, das uns zur Botschaft fährt.

So fing unser Montag an in der Woche vor Weihnachten. Es war ein anstrengender Tag, von dem Imke im Rückblick sagte, es sei der schlimmste ihres Lebens gewesen. Jedenfalls endete der Tag leider im Krankenhaus – in einem der besten der Stadt. Allerdings war ich mir nach den vier Stunden in der Ambulanz und der Blutabnahme für einen Malariatest ganz sicher, dass ich Imke dort nicht lassen würde. Ich will an dieser Stelle gar nicht im Detail beschreiben, aber die Erfahrung war verstörend.

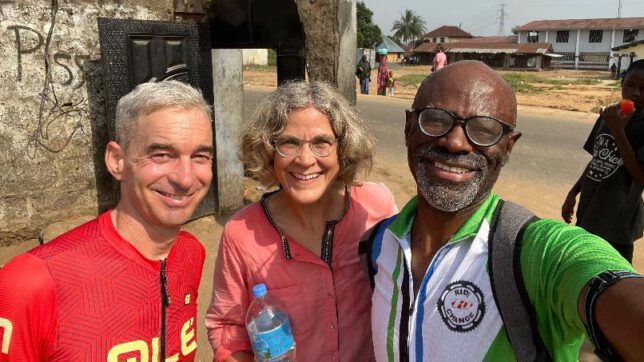

Am Ende des Tages hatte ich Imke wieder sicher zurück in unser Apartment gebracht und in Händen hielt ich einen abgerissenen Zettel, auf dem handschriftlich die Ergebnisse des Malariatests notiert waren: negativ. Ich schlief wenig in dieser Nacht und suchte nach Wegen hier in Freetown medizinische Hilfe zu bekommen. Die Ergebnisse meiner Erkundigungen waren nicht beruhigend. So hatte ich wenig geschlafen als am nächsten Tag Kai Koso an unsere Tür klopfte. Er hatte gehört, dass hier im Haus zwei Radfahrer angekommen seien. Er selbst sei leidenschaftlicher Radfahrer und auch schon mit Gepäck durch ganz Westafrika gefahren. Jetzt nach drei Jahren als Arzt in den USA, sei er am Wochenende wieder in seine Heimat Sierra Leone zurückgekehrt und er mache gerade wieder sein Apartment gegenüber fit. Kai Koso war für uns das Weihnachtswunder. Er sorgte dafür, dass wir beim nächsten Arztbesuch gute Ansprechpartner und Orte haben würden. Er besorgte mit mir zusammen das seiner Meinung nach beste Marlariamedikament, mit dem wir Imke dann sofort auf Verdacht behandelten. Kai stellte uns das Farmhaus seiner Familie 35 Kilometer außerhalb Freetowns zur Verfügung, so dass wir an Weihnachten eine schöne, ruhige Umgebung hatten und nicht wieder auf die Straße mussten. Denn das wunderbare Apartment in seinem Mehrfamilienblock war leider ausgebucht. Die Gespräche mit ihm waren sehr lehrreich. Viel unseres Bücherwissens über Afrika wurde so zurechtgerückt. Danke Kai! Dass wir Kai noch viel mehr zu verdanken haben würden, ahnten wir zu diesem Zeitpunkt nicht. Zum Glück wussten wir das noch nicht.

So wurde aus unserem einwöchig geplanten Aufenthalt in Freetown schließlich zwei Wochen. Imke war wieder gesund und fit wie zuvor und in unseren Pässen hatten wir jetzt drei neue Visastempel. Immer noch trugen wir viereinhalb Geldziegel in unseren Satteltaschen mit uns herum. Eigentlich hätten wir also fröhlich wieder weiterfahren können. Ich war allerdings traurig. Wirklich traurig. Wir schoben die Räder auf die Straße und wollten die paar Kilometer raus aufs Land zum Farmhaus fahren. Kai begleitete uns mit seinem Gravelbike. Ich war traurig, denn ich hatte Bekanntschaften geschlossen. Eine Woche lang machte ich die Besorgungen und Imke blieb aufgrund ihres Fiebers in der Wohnung. Jeden Tag ging ich mehrmals los und lief die Straße runter, ging zum Markt, zur Frisörbude, zur nächsten Botschaft, zum kleinen Einkaufsladen. Schon am zweiten Tag waren das keine anonymen Ausflüge mehr. An jeder Ecke hörte ich: „Good morning Mister Ralph!“ „Wie hast du geschlafen?“ „Wie geht es deiner Frau?“ „Sag ihr Grüße!“. Der Ladenbesitzer und sein älterer Bruder, die alte Bananenfrau, der junge Frisör, die Männer, die sich auf Stühlen sitzend vor einem alten Holzhaus unterhielten und Scherze machten, der demente ältere Mann, der vor der Bauruine auf dem Autoreifen saß, seine Tochter und die dicke Marktfrau, die immer schon von Ferne winkte. Sie kannten mich mit Namen und ich kannte ihre Namen.

Wir wunderten uns immer wieder, wie viel Interesse hier in Westafrika die Menschen an unseren Namen hatten. Kaum hatte man den ersten Smaltalk hinter sich, keine drei Gesprächsballwechsel und schon fragte man uns nach unseren Namen. Oft war das dann der Punkt der maximalen Zufriedenheit, die dann zum Ende des Gesprächs führte: „Ah, Mister Raff und Madam Imki. Nice to meet you. Have a safe journey.“ Abgang. Wir erklärten uns dieses Interesse an den Namen damit , dass hier die persönliche Beziehung so viel wert ist. Hat man den Namen des Gesprächspartners, ist das wie das Verlegen eines Kanals mit großem Durchmesser: Man findet damit besser zum anderen. Man hat eine enge Verbindung geschaffen.

So ging es mir jetzt auch mit dieser Straße, mit meiner Straße. Ich wusste sogar den Namen der neugeborenen Tochter des Ladenbsitzers, die unter einem kleinen Moskitonetz im hinteren Teil der Bude schlief. Jetzt fuhren wir mit unseren bepackten Rädern in Schrittgeschwindigkeit und alle wollten sich verabschieden, ich wollte mich verabschieden. So hielten wir alle 20 Meter an und ich schüttelte Hände und konnte nicht versprechen, wiederzukommen. Und das machte mich wirklich traurig. Die Begegnungen hier sind oft so intensiv. Schnell werden wir hier zu Bruder, Mutter, Schwester, Onkel. Ganz wörtlich. Wenn hier die Menschen ihre Verbundenheit gegenüber uns ausdrücken möchten, nennen sie uns Sister, Father, Uncle. Anfänglich verwunderten uns diese Anreden. Unterdessen ist es uns vertraut adoptiert zu werden und zu adoptieren. So sind wir ganz kurz Teil der Familie und haben hier in Afrika viele Familien. Da fällt es schwer immer weiter zu fahren. Vielleicht haben wir unsere Fähigkeit, schnell eine Heimat an neuen Orten zu finden, so sehr geübt, weil wir nie wirklich lange an einem Ort sind. Zehn Tage sind da dann schon lang. Ich hatte die Menschen dieser Straße ins Herz geschlossen. Jetzt musste ich sie wieder loslassen.

Zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass wir sechs Tage später unfreiwillig wieder hier sein würden. Die ganze Geschichte werde ich ein einem zweiten Teil erzählen. Aber ich greife an dieser Stelle schon vor:

Wir sind seit dem 8. Januar wieder in Deutschland. Imke war in Freetown eine knappe Woche im Krankenhaus und wurde aufgrund einer Lungenentzündung behandelt. Weil eine differenzierte medizinische Abklärung aber in Sierra Leone nicht möglich war und sie sich gründlich erholen muss, entschlossen wir uns ohne zu zögern dafür nach Hause zu fliegen. Das war allerdings nicht so einfach wie wir uns das vorstellten. Davon werden wir im nächsten Bericht erzählen.

Imke geht es unterdessen wieder gut. Ihr müsst Euch keine Sorgen machen.