Imke sagt gerade: „Bisher sind wir ja nur fahrradgefahren und jetzt im Senegal kommt noch was oben drauf.“ Das hört sich erstmal schrecklich an, wenn man bedenkt, wie anstrengend das Radfahren in Mauretanien aufgrund der Hitze war. Noch was obendrauf? Aber sie meint es positiv.

Ja, es fühlt sich an, als wären wir mit dem Grenzübertritt zum Senegal in eine neue Kategorie Afrika eingefahren. In Marokko, Westsahara und Mauretanien waren wir in Ländern, die durch den arabischen Kulturraum geprägt sind. Die Mentalität der Menschen war bestimmt durch eine gemeinsame Geschichte.

Jetzt im Senegal treten wir auf eine ganz andere Bühne. Das zumindest ist vom ersten Tag an unser Gefühl. Es ist ein schöner Austausch zwischen uns und den Menschen hier. „Bisher sind wir ja nur radgefahren“ ist tatsächlich das bestimmende Gefühl, nachdem wir aus der puristischen Einsamkeit der Wüste herausgetreten sind. Die meiste Zeit des Tages waren wir ja allein in dieser Weite. Dann Anhalten und ein paar Menschenbegegnungen. Ansonsten Radfahren. Nur Radfahren.

Jetzt haben wir plötzlich von allem sehr viel: Viel Grün, viele Geräusche, viele Tiere, viel mehr Dörfer und eben auch viel mehr Menschen. Und diese Menschen reagieren auf uns. Sie freuen sich. Ja, Freude ist das Wort, das mir als erstes einfällt, wenn ich die Begegnungen der letzten Wochen hier im Senegal zusammenfasse.

Wie muss man sich das vorstellen? Das habe ich mich selbst seit rund zwei Jahren gefragt. Vor zwei Jahren, wir steckten in den Vorbereitungen unserer Afrikatour, besuchte uns unser Freund Edzard mit Familie. Er hat in Kenia studiert und ist ein großer Afrika-Fan. Wir sprachen auch über unsere Befürchtungen und Zweifel am Plan dieser Tour. Zum Abschied seines Besuchs bei uns sagte er ganz beiläufig: „Afrika freut sich auf euch.“

Dieser kurze Satz hat mich seit zwei Jahren nicht mehr losgelassen. Er traf mich sofort tief. Was meinte er damit: „Freut sich auf euch“? Wie kann er sich da so sicher sein? Was bringe ich denn schon mit, dass man sich darüber freuen sollte? Ist das nicht ein bisschen überheblich, wenn ich denke, dass die Menschen in Afrika sich über meine Anwesenheit freuen sollten? Ich war vielleicht auch deswegen ein bisschen skeptisch, weil unsere Besonderheit in Afrika ja vielleicht auch immer einen kolonialen Beigeschmack hat. Hoppla, hier kommen die Weißen! Meist ist es uns lieber, ein wenig unter dem Radar zu bleiben und weniger Wirbel auszulösen. Aber dafür haben wir uns vermutlich den falschen Kontinent ausgesucht.

Vieles ging mir zu diesem Satz seither durch den Kopf. Losgelassen hat mich diese Ermutigung aber nicht mehr. Hier im Senegal begreife ich, was Edzard gemeint hat. Als hätten sich die Senegalesen mit unserem Freund abgesprochen, als wären wir von ihm angekündigt worden. Die Menschen hier freuen sich. Das ist unser bestimmender Eindruck.

In den Dörfern an der Straße entdeckt uns ein Kind und kreischt „Toubab!“. Das ist ein in Westafrika verwendeter Begrif, hauptsächlich in Guinea, Mali, Senegal, Gambia und Mauretanien bis hin zur Elfenbeinküste, um jede Person mit weißer Hautfarbe zu bezeichnen. Jetzt rennen alle Kinder in unsere Richtung. Da kann sich während der Schulzeit schon mal in wenigen Sekunden eine ganze Schule leeren, Klassenzimmer werden fluchtartig verlassen, Dutzende Kinder rennen in Richtung Straße. Kreischend, jubelnd. Oft, wenn sie uns rechtzeitig entdecken, reihen sie sich dann der Straße entlang auf und winken. Wir winken zurück und sind immer auch ein wenig gestresst, weil das ein ganz schöner Aufruhr ist und wir den restlichen Verkehr im Blick haben.

Aber nicht nur die Kinder freuen sich. Die übliche Begegnung auf dem Rad läuft so ab: Ein Mann steht auf dem Feld und sieht uns von ferne. Er ist überrascht und gleichzeitig auch ein bisschen scheu uns neugierig anzustarren. Also schaut er weg. Wir kommen näher, und wenn er dann ganz beiläufig aufschaut, heben wir die Hand und grüßen. Jetzt ist wie durch einen Schalter bei ihm ein breites Lächeln angeknipst. Er winkt heftig und ruft „Bonjour! Ca va?“ Wir rufen: „Ca va bien!“ Gut gehts, vielen Dank! Und Ihnen? Er dann: „Gut, Gott sei Dank! Vielen Dank. Gute Reise! So Gott will!“ Wir dann wieder: „Danke, danke! Einen guten Tag Ihnen!“ Und er dann: „Danke! Auch Ihnen einen guten Tag!“ Wir dann: „Danke!“ Er dann wieder: Unverständliches (weil wir schon viel zu weit weg sind) Und wir dann wieder: Danke! Auch Ihnen! (Weil wir unterdessen schon wissen, dass das jetzt so ewig weitergeht). Manchmal hören wir dann noch: Unverständliches – und wir wissen, dass er ganz sicher noch etwas gesagt hat. Wenn das Französischvokabular bei den Menschen hier aufgebraucht ist, dann wird die Unterhaltung auf Wolof (die hier vorwiegende Sprache der Mehrheitsethnie) nochmal von vorne begonnen: „Nga def?“ Wie gehts? „Man ifi!“ Gut. (wörtlich: Ich bin da.)…

Wir sind aber längst schon in der nächsten Unterhaltungsschleife mit dem Fahrer des Eselkarrens, den wir gerade überholen: Ca va? Bien! Hamdullah! Et vous? Sehr gut, danke der Nachfrage… In solchen Situationen ist es enorm hilfreich, dass wir zu zweit sind. Während Imke noch die vorige Unterhaltung nach hinten beendet, beginne ich die nächste nach vorne hin.

Nebenbei fahren wir immerhin durch den Senegal. („Bisher sind wir ja nur fahrradgefahren und jetzt kommt noch etwas obendrauf.“) Wir befinden uns in einer Dauerschleife des angeschalteten Lächelns und der guten Wünsche, des zugerufenen Willkommens und des Austauschs in Bewegung. Am Abend sind unsere Stimmen heiser und wir wundern uns. Aber wir haben natürlich den ganzen Tag geredet. Hundertmal haben wir gewünscht, geantwortet und bedankt.

Wenn wir anhalten, gehen diese Gespräche dann auch länger. Wir sitzen an einem kleinen Stand, an dem Omelette im Baguettebrot verkauft wird. Ein älterer Herr überquert für uns die Straße und streckt mir die Hand hin. Er hat gehört, dass wir von Deutschland kommen. Ich wundere mich kurz, denn wir sitzen erst seit fünf Minuten hier. Ich vergesse den Sackvoll Fragen, die mir zu dieser Gesprächseröffnung einfallen, denn der würdevolle Herr mit grauen Haaren hält eine Ansprache: Er hoffe, dass unsere Reise bis hierher von Angenehmheit geprägt gewesen sei. Er drückt seinen Wunsch und seine Zuversicht aus, dass die Menschen hier uns gut willkommen heißen. Er legt eine Gesprächspause ein. Dann sagt er: „Willkommen auch von mir“, und seit dem Beginn der Unterhaltung hält er meine Hand entschieden fest. Dann sagt er: „Möge die Fortsetzung Eurer Reise von lauter Angenehmheit und Freude begleitet sein, bis ihr sicher wieder zu Eurer Familie nach Hause zurückkehrt.“ Er verbeugt sich und geht zurück über die Straße – er kam nicht zufällig zu mir. Ich stehe jetzt mal wieder ganz gerührt und irgendwie auch vor Überraschung ganz belämmert da. In der einen Hand mein angebissenes Omlettesandwich, in der anderen Hand noch den Schweiß unseres langen Händedrucks. Währenddessen hat Imke eine Parallelunterhaltung in höchster Fröhlichkeitsliga mit einer jungen Frau. Sie spricht so begeistert, wie ihre Kleider bunt sind. Die beiden wünschen jetzt von mir fotografiert zu werden und so werde ich aus meinem stehenden Staunen gerissen.

Und mir fällt wieder ein: „Afrika freut sich auf Euch.“ Hier im Senegal bekommen wir einen Eindruck, was Edzard wohl damit meinte. Und ich denke: Es wäre sicher kein Nachteil, wenn unser Stadtbild zu Hause etwas mehr davon geprägt wäre – von dieser Freude am Fremden.

Der Senegal ist ein armes Land. Auf dem Index der menschlichen Entwicklung (Human Development Index, HDI), der den Bildungsstand, das Gesundheitswesen und das Prokopfeinkommen berücksichtigt, befindet sich der Senegal 20 Plätze HINTER Mauretanien. Wir können das kaum glauben. Gestern haben wir die Visa für Guinea und Sierra Leone beantragt. Die Länder, die vor uns liegen, spielen jetzt traurigerweise alle in dieser Armutsliga. Die 20 letzten Plätze des HDI sind vorwiegend durch Länder belegt, die auf unserer Reiseroute liegen.

Da fällt mir ein Spruch meiner Oma ein, die schon vor einiger Zeit im Alter von 100 Jahren verstorben ist und in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen war: „Eine Kuh deckt die Armut zu.“ Es ist natürlich etwas gewagt, die Schwäbische Alb mit dem Senegal oder Guinea zu vergleichen, aber in mancher Hinsicht ist die Armut nicht mehr so deutlich sichtbar wie in der Wüste von Mauretanien. Hier im Senegal sind die Bedingungen für Subsistenz-Landwirtschaft besser. Das heißt, wenn am Straßenrand im Niemandsland Gras wächst, dann kann man sein Schaf oder die Ziege an der Leine dahin führen, dann hat man Milch, ohne dass man Land dafür besitzen müsste. Und das sehen wir am Straßenrand täglich: Kinder hüten teilweise einzelne Tiere, angebunden an Leinen. Diese Kinder gehen nicht zur Schule und sind oft weit abseits der Dörfer. Diese Kinder halten uns an und bitten um Wasser. Wir beobachteten auch, dass Vorbeifahrende manchmal auch kleine Wassertütchen verteilen. „Eine Ziege deckt die Armut zu“ reimt sich zwar nicht, gilt aber für den Senegal vermutlich ähnlich wie früher für die Schwäbische Alb.

Ganz fremd kommt uns in diesem Zusammenhang eine ganz andere Geschichte vor. Rosalie, eine Niederländerin, die vor einigen Jahren einen Senegalesen geheiratet hat und jetzt jeweils ein halbes Jahr im Senegal und den Rest des Jahres in Holland lebt, erzählt uns beiläufig: Für ihr Feld hat sie einen Mann aus dem Nachbardorf angestellt. Er macht alle notwendigen Arbeiten, auch wenn sie nicht im Senegal ist. Er lebt in einer Hütte, die nur aus Riedgras gebaut ist. Noch nicht einmal Wände aus Lehm – sie vermutet, dass er der Ärmste im Dorf ist. Vor wenigen Tagen kam dieser Mann zu ihr und wollte über seinen Lohn reden. Er verdiene zu viel. Sie müsse ihm bitte weniger zahlen. Rosalie macht eine Pause in ihrer Erzählung und lässt unser Erstaunen sacken. Auch sie weiß nicht, was diesen für unser Verständnis ungewöhnlichen Wunsch begründet. Rosalie sagt, der Mann sei besorgt, weil im Dorf die Meinung herrscht, dass sie für die hiesigen Verhältnisse zu gut bezahlt. Das verursachte bei dem Mann offensichtlich Unbehagen.

Jetzt haben wir einen ganzen Tag im Sattel vor uns liegen, den wir mit verschiedenen Gedanken zu dieser kurzen Geschichte füllen können. Warum würde man weniger verdienen wollen, wenn man auch mehr verdienen könnte? Woher kommt mein Erstaunen über diese Geschichte? Fällt mir nichts ein, was wichtiger als mehr Lohn wäre?

Lompoul heißt das kleine Dorf, in dem Rosalie mit ihrem Mann und ihrem dreijährigen Sohn lebt. Das Dorf ist klein und erst vor wenigen Jahren wurde eine größere Straße gebaut, die jetzt mehr Durchgangsverkehr bringt. Aber das Dorf hat es schon in die größte französische Zeitung geschafft mit einem ganzseitigen Artikel. In Le Monde kann man nachlesen, was uns Rosalie später am Abend erzählt. Die Gegend ist einigermaßen bekannt unter Senegaltouristen, weil es dort sehr schöne Sanddünen gibt. Dort stehen einige Beduinenzelt-Camps, die einen pittoresken Eindruck von Wüste geben. Wir hatten genug Wüste und sind nicht interessiert. Aber auch wenn wir interessiert wären, die Camps gibt es nicht mehr und auch nicht mehr die Dünen. Die wurden nämlich von einem Monster gefressen, das sich jeden Tag 30 Meter durch diese Postkartenlandschaft frisst. 150.000 Tonnen Sand verspeist dieses Monster und pisst einen großen Teil davon auch gleich wieder aus. Es lebt in einem künstlichen See, den es selbst gegraben hat und der sich so beeindruckend unaufhaltsam durch die Küstenlandschaft bewegt, dass er sogar auf Satellitenbildern zu sehen ist. Ebenso sichtbar ist die Spur der Zerstörung, die dieses Monster hinterlässt. Wovon lebt dieses Monster? Zirkon, ein im Sand enthaltenes Mineral, das zum Beispiel zur Ummantelung von Uranbrennstäben für Atomkraftwerke verwendet wird. Das Unternehmen, das diesen Bodenschatz abbaut, ist zu 90 Prozent französisch. 10 Prozent gehören Senegal. Es ist eine Bilderbuchgeschichte, an die sich Fragen nach Ausbeutung ehemaliger Kolonien, Zerstörung von Lebensraum für Mensch und Umwelt und nach der Kompensation der Bevölkerung vor Ort anschließen. Mit diesem Grundton ist auch der Artikel in Le Monde geschrieben.

Rosalie berichtet, dass ein Teil der Dorfbewohner jetzt ihr Einkommen verloren hat: Andenkenstände, Bezahlparkplatz für Touristen, Fremdenführer, Unterkünfte für Touristen. Dies waren gute Einkommensmöglichkeiten – besser als auf dem Feld zu arbeiten. Aber all das gibt es plötzlich nicht mehr. Keine Dünen, keine Touristen, kein Einkommen. Viele Fragen bleiben offen und Rosalie erzählt eigentlich auch nur kurz davon. Abrupt wechselt sie zu einem Thema, das aber vielleicht auch eine Fortsetzung dieser Geschichte ist.

Letzte Woche bekamen zwei Familien aus dem Dorf Telefonanrufe von ihren beiden jugendlichen Söhnen. Sie waren heimlich nach Gambia gefahren und haben dort einen Schlepper bezahlt, der sie über die tödliche Atlantikroute auf die Kanaren bringen soll. Jetzt kurz vor dem Besteigen der hölzernen Piroge, einem Fischerboot ohne Kajüte, meldeten sie sich nochmal bei ihren Müttern. Vielleicht zum letzten Mal. Die Menschen hier wissen genau, wie gefährlich die Flucht nach Europa ist.

Was wir jetzt spätabends im Garten von Rosalie noch nicht wissen – die Geschichte wird uns die nächsten Wochen im Senegal und in Gambia, wo die beiden das Boot bestiegen haben, immer und immer wieder begegnen. Sie sind allgegenwärtig und haben auch schon einen eigenen Namen, diejenigen, die sich auf den Weg machen. „Die Verschwundenen“ werden sie genannt. Desaparecidos, auf Spanisch. Da haben sich die Westafrikaner einen Begriff aus Südamerika geliehen, weil es dafür bisher kein Wort gab. Das sind diejenigen, die in den Familien fehlen, das sind diejenigen, die kein Grab bekommen werden auf den Friedhöfen hier. Das sind diejenigen Söhne, die obwohl noch nicht gestorben, für die Mütter verloren sind. Selbst wenn sie es schaffen, gibt es für Senegalesen keine Chance auf Anerkennung nach dem Asylrecht. Sie leben dann geduldet oder ohne legale Papiere und sind dann jeder Art von Ausbeutung in Europa ausgesetzt. Es gibt sie ja eigentlich gar nicht, offiziell. Sie sind ja die Verschwundenen. Irgendwann erhalten ihre Familien dann Geldüberweisungen. Besuchen können sie die Familie in der Heimat nicht. Deswegen trauern dann Familien, wenn sie solche Anrufe bekommen, so, als wären die Söhne schon gestorben.

Überall begegnet uns diese Fluchtgeschichte in all ihren Facetten. Vor zwei Tagen waren wir auf einem schicken Campingplatz, betrieben von einem Schweizer Ehepaar. Als wir morgens die Räder bepacken, kommen aus den Toiletten uns zwei Frontexmitarbeiter entgegen in der Uniform der spanischen Guardia Civil. Wir staunen. Wir sind doch im Senegal. Da ist Spanien ganz schön weit weg. Aber um die Flüchtlinge aus Afrika an der Einreise nach Europa zu hindern, arbeitet die EU mit allen Nord- und Westafrikanischen Staaten zusammen.

Wir fahren von Rosalie los und queren den ganzen Tag lang immer wieder rote Lateritpisten, über die schwere Lastwagen den Zirkonsand abtransportieren. Wie Schnittwunden durchziehen diese Transportrouten und der von ihnen verteilte rote Staub die Landschaft. Wir arbeiten uns über stark befahrene Straßen am Großraum Dakar vorbei. Viele Jeeptouristen haben die Hauptstadt des Senegal als Ziel gewählt. Vermutlich weil Dakar den Abenteuerruf der Ralley Dakar hat. Wir wollen nicht nach Dakar, wir wollen den irren Verkehr vermeiden. Zwei Tage kämpfen wir uns durch Umgehungsstraßendschungel. Von morgens bis abends Dauerhupen, viele Lastwagen und enge Straßen. Wir kommen gut durch.

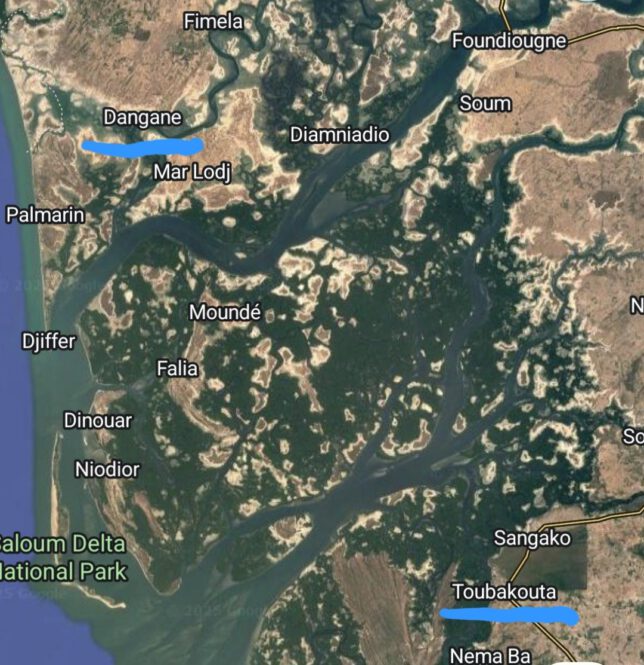

Südlich von Dakar geht die Trockensavanne in die Mangroven über. Viele tausend Quadratkilometer verzweigte Stromarme der Flüsse Saloum, Gambia und Casamance. Eine gigantische Fläche von salzwassergefluteten unbegehbaren Sumpfgebieten, Inseln, Meerarmen. 200 Kilometer ins Landesinnere reichen die Meeresgezeiten-Tidenhube in den Casamance-Fluss. Der Atlantik schiebt seine Gezeiten bis tief ins Landesinnere und macht aus einer gigantischen Fläche Inselland. Im Saloum-Delta leben 26.000 Menschen auf kleinen und kleinsten Inseln, teilweise nur ein paar hundert Meter im Durchmesser groß. Dort ist das Boot, die Piroge – ein aus Holz gefertigtes schmales Fischerboot mit Außenborder, das einzige Fortbewegungsmittel. Wir sehen aber auch Fischer auf Einbäumen, die das Boot mit langen Stangen durch das flache Wasser stochern.

Wir leiden an der Luftfeuchtigkeit. Fünf Minuten nach sieben Uhr morgens sind wir wie von einem Eimer Wasser übergossen. Das Hemd klebt uns am Oberkörper und aus den kurzen Hosen tropft das Wasser. Um sieben Uhr sind wir losgefahren. Bis zum Ende des Radtages werden wir in diesen nassen Kleidern im Sattel sitzen. Ab und zu wringen wir die Radhandschuhe aus. Die Finger und die Hände sind nach einiger Zeit schon so von der Feuchtigkeit schrumpelig, als hätte man uns in der Badewanne liegen lassen und vergessen. Die mächtige Sonne zieht aus den tausenden Quadratkilometer Mangroven das Wasser und wirft es jede Minute uns als Luftfeuchtigkeit entgegen. Wir wissen nicht, wie es uns gelingt, am Ende des Tages nicht so wasserlos ausgedörrt wie Rosinen auszusehen. Jeden Tag trinken wir zusammen mehr als 10 Liter. In Mauretanien dachten wir, dass es im Senegal mit den Temperaturen besser werde. Jetzt wissen wir: Es wird anders.

Ursprünglich wollten wir in einem riesigen Bogen diese Flussdeltas umfahren. Dann kam uns die Idee, das Boot zu nehmen. In Dangane verladen wir die Räder auf eine kleine Piroge. Wir haben einen Kapitän davon überzeugt uns quer durch das Saloum-Delta zu fahren. Eine Bootsfahrt von vier Stunden – Vollgas mit einem starken Außenborder. Die schmale, bunt bemalte Piroge, die wir gewählt haben, ist schnell. Dennoch ist die Fahrt so lang, dass es keine Sammel-Wassertaxis dafür gibt. Wenn wir den öffentlichen Transport gewählt hätten, wären wir mehrer Tage unterwegs gewesen und hätten auf den kleinen Inseln übernachten müssen. Ob wir dann von dort weitergekommen wären, konnte uns mit Sicherheit aber niemand sagen. Also holten wir ein paar Scheine senegalesische Francs aus der Tasche und es fand sich sehr schnell eine Crew. Der Außenborderjunge war sehr wortkarg. Aber der 21-jährige Kapitän freute sich, sein Wissen über das Delta weiterzugeben. Er hat alles von seinem Großvater. Sein Großvater wusste alles, berichtet er stolz.

Hier gibt es Delphine und die vom Aussterben bedrohten Seekühe, Pelikane, Goliathfischreiher, Kormorane. Und natürlich jede Menge Fische, Muscheln, Krebse und Langusten. Davon leben die Menschen hier. Es gibt weit über 100 bewohnte Inseln. Wir rasen durch kleine Mangroven-Seitenarme und breite Meeresarme, ein Labyrinth, in dem der Unerfahrene auf immer verloren gehen kann. Es gibt einen Grusel-Splatter-Actionfilm eines kongolesischen Regisseurs über diese Gegend – Titel: Saloum. Im Gegensatz zur düsteren Stimmung des Films lächelt Omar, unser Kapitän, die ganze Zeit und redet ohne Pause. Plötzlich verstummt er. Unser Außenborderjunge verlangsamt die Fahrt abrupt. Ein größeres Boot kommt uns entgegen. Es ist nicht aus Holz und statt der bunten Bemalung der Pirogen ist es grau. Omars Lächeln verschwindet. Es ist die spanische Küstenwache, die uns jetzt mit dem Fernglas abcheckt. Wir erkennen die Uniformen wieder vom Klo auf dem Campingplatz. Wieder wundern wir uns – Festlandspanien ist knapp 4000 Kilometer entfernt.

Als wir das Patroullienboot passiert hatten, dreht der Außenborderjunge wieder voll auf. Wir schauen Omar fragend an. Er erzählt: Die Spanier kontrollieren hier die Pirogen. Wir sind zu klein. Nur die großen. Warum? frage ich. Von hier aus, sagt Omar, gehen viele Pirogen in Richtung Kanaren. Ein bis zwei pro Woche. Und das sind nur diejenigen, die es an der Küstenwache vorbei schaffen. 200 Flüchtlinge sind auf jedem dieser Boote. Omar sagt, das sei sehr gefährlich, denn die Boote sind dann viel zu schwer beladen und die hohen Wellen auf dem Atlantik würden viele Boote kentern lassen. Er nennt das „Todesfahrt“. Wir rechnen. Das sind dann ja aber über 20.000 Flüchtlinge im Jahr, die das Saloum- Delta verlassen. Hier leben aber doch nur 26.000 Menschen auf den Inseln? Omar sagt, dass die meisten Passagiere von anderen Ländern kommen. Hier würden sie starten, weil die Mangroven so viel Verstecke bieten. Wie viel kostet so eine Überfahrt, wollen wir wissen. Omar antwortet schnell und präzise. Er ist vertraut mit dem Thema. 600 Euro. Das ist sehr viel Geld für hier. Kennt er jemand, der die Reise gemacht hat? Ja, zwei Onkel von ihm sind vor Jahren gefahren. Er hat sie seither nicht mehr wieder gesehen. Der dauerlächelnde Omar schaut traurig auf die Planken. Sie schicken Geld und rufen ab und zu an. Ich frage, wie es ihnen in der Fremde ginge. Er blickt auf und schaut mir in die Augen: „Sie wollen darüber nicht reden.“ Dann schweigt er. Nach einiger Zeit frage ich, ob er auch gehen würde, wenn er das Geld hätte. Er schüttelt den Kopf. „Zu gefährlich“.

Im Bug der Piroge liegen unsere beiden staubigen Räder und unsere grauen Satteltaschen. 50 Liter Sprit brauchen wir für die Fahrt. Zwei große Kanister. Anderes Gepäck haben die beiden nicht an Bord. Der Außenborder röhrt in hoher Drehzahl im Heck. Das Boot gleitet wunderbar schnell über die glatte Wasserfläche. Die Pirogen, die wir hier an der ganzen Küste sehen, sind elegant gebaut. Für die Hochsee sind sie nicht gemacht. Die Nordatlantik-Fluchtroute geht über 1000 Kilometer durch gefährliche Hochseegewässer mit starken Strömungen, gefährlichen Winden und hohem Seegang. Mehrere Tage sind die Flüchtlingsboote so unterwegs. Wir können uns nicht vorstellen, wie sich das für Menschen anfühlen muss, die ihr ganzes Leben noch nie auf einem Boot waren.

Plötzlich springt Omar von seiner gemütlichen, halb liegenden Position auf. Mit sicheren Schritten balanciert er auf dem Bootsrand an uns und den Rädern vorbei und stellt sich ganz nach vorn auf den Bug. Der Außenborderjunge drosselt den Motor und richtet sich nervös auf. Wir gleiten jetzt still im Leerlauf. Rechts von uns ist bis zum Horizont nur Wasser zu sehen, dort ist der Ozean. Links von uns sind die Mangroven ganz nah. Vor uns sehen wir bedrohliche Wasserwirbel und unregelmäßige Wellen. Plötzlich ruckelt das Boot und wir werden alle nach vorne geworfen. Omar kann sich am Bug gerade noch halten. Wir sind auf Grund aufgelaufen. Jetzt, ohne Fahrt, merken wir deutlich die Dünung. Das Boot legt sich zur Seite. Das elegante Gleiten geht abrupt in ein seitliches Wegkippen über. Wir liegen jetzt so schräg, dass nur noch eine Handbreit fehlt, bevor Wasser über Bord kommt. Knapp unter der Oberfläche liegt hier eine Sandbank. An den Stellen, an denen die Flußarme in die Brackzone übergehen, drückt die Flut des Meeres den Schwemmsand der Strömung zurück. Jede Flut verändert so die Fahrtrinne. Wenn man in einen neuen Seitenarm einfahren möchte ist das gefährlich. Omar sagt, dass wir spät dran sind und die Ebbe schon eingesetzt hat. Wir haben jetzt die Möglichkeit, in einem weiten Bogen hinaus auf den Ozean zu fahren, um die Sandbänke zu umgehen. Dort draußen sind wir aber zu klein für die Ozeandünung. Wir schauen ihn fragend an. Er grinst und sagt: „Oder…“ Wieder hören wir das bedrohliche Schrammen des Bootsbodens auf dem Grundsand. „Oder wir schaffen es hier durch die Sandbank.“ Er steht vorn hoch aufgereckt und gibt dem Außenborderjungen Handzeichen. Vor uns sehen wir eine andere Piroge mit drei Männern. Die hat sich festgefahren und droht zu kentern. Die drei Männer springen im letzten Moment vor dem Kippen über Bord und stehen bis zum Hals im Wasser.

Ich schaue zum Außenborderjungen – er ist gestresst und gar nicht mehr entspannt. Wieder drückt der Sand uns in die Bordseite und lässt uns nach links kippen. Von rechts kommen die Wellen aus Richtung Meer. Omar springt in wenigen Sätzen katzenartig nach hinten und übernimmt den Außenborder. Jetzt ist auch er nicht mehr cool. Er legt den Rückwärtsgang ein und dreht voll auf. Der Motor heult ins Leere. Wir sitzen fest. Jetzt beginnt der Außenborder-Junge stehend seine Hüften zu schwingen. Es sieht seltsam aus. Aber auf diese Weise schaukelt er das Boot, und während der Außenborder Vollgas nach rückwärts dröhnt, können wir uns gerade noch befreien, bevor die nächste größere Welle von der Seite anrollt. Tja, hier gibt es kein Durchkommen, denke ich. Ich frage Omar: „Also doch den Umweg über das offene Meer?“ Er lächelt und sagt: „Geht nicht, wir haben zu wenig Sprit für diese Extrastrecke. Wir müssen hier durch.“

Ich sehe uns schon über Bord gehen und im Schlammwasser stehen wie die drei Männer von vorhin. Für so einen Fall haben wir uns vorbereitet. Eine unserer Satteltaschen heißt „die wertvolle Tasche“. Und sie trägt diesen Namen, weil sie diejenige sein wird, die wir unter allen Umständen retten müssen, sollten wir nicht all unser Gepäck retten können. Die wertvolle Tasche ist mit einer kleinen Schleife Geschenkband markiert, das beim Umzug in Biberach übrig geblieben ist. Ich sehe sie vor mir in Griffweite liegen. Omar dreht das Boot im Rückwärtsgang. „Zurück?“ frage ich ihn. Er schüttelt den Kopf: „Rückwärts durch die Sandbank“. Noch bevor ich mich fragen kann, ob er irre ist, knirscht es grauenhaft. Jetzt wühlt sich die Außenborderschraube durch Grundsand. Es hört sich fürchterlich an. Quälend langsam bewegt sich das Boot rückwärts in die Richtung des Flußarms. Währenddessen führt der Außenborderjunge seinen Hüftschwungtanz auf und rüttelt so das Boot Zentimeter um Zentimeter frei. Heulender Motor, knirschender Sand, schaukelndes Boot.

Ich denke, die Räder gehen unter wie Steine. Keine Chance, die in diesem Schlammwasser wiederzufinden. Gibt es hier eigentlich Krokodile? Ich weiß es nicht. In einem Wikipediaartikel las ich darüber. Aber war das im Saloum-Delta oder im Gambia-River? Ich weiß es nicht mehr. Plötzlich ein starker Ruck und das Boot schießt in Richtung Flussarm. Omar nimmt Gas weg, lächelt triumphierend und steht auf. Mit unbewegtem Gesichtsaudruck übernimmt jetzt wieder der Außenborder-Junge. Als wäre nichts gewesen, wendet er das Boot. Fünf Sekunden später gleiten wir wieder mit Vollgas über die glitzernde Wasserfläche in Richtung Inland. Omar lehnt sich gegen die Bordwand und genießt seine Coolness. Die andere Bootsbesatzung steht nun schon weit hinter uns immer noch bis zur Brust in den Mangroven.

Am nächsten Morgen fahren wir von Toubakouta los. Das Saloum-Delta haben wir mit der Piroge durchquert. Ab hier geht die Nationalstraße nach Süden. Sie endet am Gambiafluss. Von dort geht die Fähre nach Banjul in ein neues Land: Gambia. „Bisher sind wir ja nur radgefahren, jetzt kommt nochmal was obendrauf.“ Imke hat Recht. Das, was obendrauf kommt, ist Afrika und was der jeweilige Tag von uns fordert. Und das kann ganz schön viel sein. Heute sieht das so aus: Eine Ausreise (Senegal) mit allen dazugehörigen bürokratischen Formalitäten an einem überfüllten Grenzübergang. Eine Einreise (Gambia) mit denselben Behördenkontakten, nur in einem neuen Land auf einer anderen Sprache. Nebenbei eine Simkarte im Menschengedränge gekauft (Straßenverkäufer). Danach in einer Nebengasse (unter den Augen der Grenzpolizei war es dem Wechsler offensichtlich nicht so wohl) 60.000 senegalesische Francs in gambische Dalasi getauscht. Einmal Fähre gefahren im Gedränge neben einem Sarg, auf den ich mich unwissend erst draufgesetzt habe. Simkarte aufladen lassen mit 4 Gigabite von einer jungen Frau, die mit Imke ihr ganzes Leben bespricht. Danach 20 Kilometer durch eine Großstadt (Serekunda/Banjul) gefahren mit dem typischen afrikanischen Chaosverkehr – ein mehrstündiges Hupkonzert, dass uns noch abends beim Einschlafen die Ohren klingeln lässt. Zuletzt im größten Fischerdorf Gambias mitten während des Fischmarkts eine Unterkunft gesucht. Dann nur noch: Wäschewaschen, zum Trocknen aufhängen, Duschen, Essen gehen oder Einkaufen, nächsten Tag überdenken und sich vor dem Einschlafen fragen: „Wo sind wir heute früh nochmal losgefahren?“

Am nächsten Tag holen wir die Ersatzteile bei einer gambischen Familie ab, die unsere Freundin Hanna dort vor einem Dreivierteljahr deponiert hat. Hanna hat dort ein Hilfsprojekt. Danach gehen wir an den Strand. Dort ist alles voll mit Menschen. Die großen Pirogen sind in der Dünung vor dem Strand vor Anker. Hin und her waten kräftige junge Männer mit großen Plastikkisten auf den Köpfen. Sie tragen den Fang zum Ufer. Zurück am Strand werden die Kisten voll Fisch versteigert und Marktfrauen tragen sie an ihre Stände. Ein gigantisches Chaos. Wir sind fasziniert und stehen staunend in der Menge. Da zupft eine sitzende Frau Imke zu sich herab. Wir sollen ein bisschen in den Schatten ihres alten Sonnenschirms kommen. Alle rutschen zusammen. Jetzt sitzen wir auf umgedrehten Mayonnaiseeimern und unterhalten uns.

Und wieder begegnet uns die Geschichte, die sich seit den marokkanischen Polizeihäuschen und den Flüchtlingen zu Fuß aus der Wüste entspinnt. Gestern ist ein Junge aus ihrem Dorf gestorben. Er hatte sich einen Platz auf einer der Schlepper-Pirogen gekauft. Die Küstenwache (Guardia Civil?) hatte das Schiff entdeckt und gestoppt. Der Junge hatte solche Angst, dass er in der Dunkelheit über Bord sprang. Er konnte nicht schwimmen und ertrank vor aller Augen.

Wir suchen dieses Thema „Flucht“ nicht. Es trifft uns unbeabsichtigt. Treffen wir zufällig auf diese Geschichten? Nein. Das Thema ist allgegenwärtig hier in Nord- und Westafrika. Oft werden wir auch durch ganz banale Hinweise daran erinnert. Ein kleiner Lebensmittelladen heißt „Espoir“, Hoffnung. Ein junger Mann hat ein schwarzes T-Shirt an, in großen weißen Buchstaben steht auf seiner Brust „Espoir“. Auf den alten klapprigen Taxis steht: „Merci Mama!“ oder eben halt „Espoir“. Was uns zunächst gefreut hat, weil es so positiv klingt, macht uns nachdenklich. Muss hier vielleicht die Hoffnung gegen die hoffnungsarmen Lebensumstände beschworen werden? Wir wollen es nicht so negativ sehen, begegnet uns doch jeden Tag so viel Freude. Aber die Wirklichkeit ist vielschichtig, denken wir.

Wir haben Senegal von Nord nach Süd durchquert und sind jetzt in Ziguinchor. Eigentlich wollten wir in den nächsten Tagen nach Guinea-Bissau einreisen. Aber unser Timing ist schlecht. Nächste Woche sind dort Wahlen – die ganze Woche ab dem 23. November. Dabei wurde die Wahl schon zweimal verschoben und der amtierende Präsident regiert eigentlich schon über ein halbes Jahr ohne demokratische Legitimation. Vor ein paar Tagen lasen wir in der Zeitung, dass er großmündig ankündigt, auch noch die nächste Legislaturperiode regieren zu wollen. Da dachten wir uns: keine gute Zeit, um während dieser Wahl in einem der ärmsten Länder der Welt zu sein. Wir ändern unseren Plan und fahren jetzt den Senegal von West nach Ost und umgehen Guinea-Bissau. Unser nächstes Land ist das große Guinea, auch Guinea-Conakry genannt.

Eine gute Freundin fragte uns vor ein paar Tagen, ob wir es schon einmal bereut hätten, nach Afrika aufgebrochen zu sein. Nein, das haben wir nicht bereut. Aber sie fragte wohl, weil sie hinter unseren Erzählungen auch immer wieder die Strapazen gesehen hat. Es ist uns selbst manchmal ein Rätsel, wie wir dabei so gut gelaunt sind. Vielleicht hat es mit einer Wahrheit zu tun, die nicht anders auszudrücken ist als: „Afrika freut sich auf Euch.“