Die Königin Westafrikas

Wir standen am Straßenrand und machten eine kurze Kekspause. Neben uns begann die Trockengrassavanne. Brusthohes gelbes Gras wuchs hier und bedeckte die Landschaft bis zum Horizont. Weit verstreut standen einige Bäume. Alles sah sehr afrikanisch aus, wie aus einer Tierdokumentation – so, wie sich die Weißen Afrika eben vorstellen. Afrika sah teilweise wirklich so aus, wie in den Fernsehberichten über Löwen, Zebras und Giraffen.

Das Gras ist so dicht, dass wir nicht sehen können, was sich zwei Meter neben der Straße alles so am Boden bewegt. Es ist still, kein Straßenverkehr, keine Menschen, und wir wundern uns, denn dies ist die Hauptstraße, die Senegal mit Guinea verbindet. Alle fünf bis zehn Minuten kommt mal ein Moped vorbei, teilweise reisen so ganze Familien: Mutter, Vater und zwei Kinder. Wir zählten auch schon bis zu fünf Personen auf diesen kleinen Motorrädern, die hier das Hauptverkehrsmittel sind. Hier sind die Menschen so arm, dass es praktisch keine Privat-Pkw gibt. Gelegentlich fährt ein sehr alter Peugeot 505 vorbei. Ein Überlandsammeltaxi. Auf dem Dachgepäckträger eine Beladung, so hoch gepackt, dass das Auto höher als lang erscheint. Obendrauf sitzen dann noch zwei bis drei Menschen – eine haarsträubende Anordnung, die aufgrund des hohen Schwerpunkts schon in leichten Kurven bedenklich schwankt.

Wir befinden uns im Bereich des Niokolo-Koba-Nationalparks im Süden Senegals. Gerade hat vor uns eine Horde Paviane die Straße überquert. Ausnahmsweise gibt es auf diesem Streckenabschnitt keine Dörfer, und wir genießen das Alleinsein. Es ist ganz still. Selten sind wir so ungestört, wenn wir am Straßenrand anhalten.

Plötzlich bewegt sich das hohe Gras unmittelbar neben uns. Wir erschrecken und springen einen Schritt zur Seite. Da bewegt sich etwas Großes. Das ist kein Vogel, auch kein kleiner Nager. Es ist keine zwei Meter entfernt von uns, und wir können dennoch nichts erkennen – so dicht ist das Savannengras. Ist es eine große Schlange? Ein Waran? Gestern erst hat ein eineinhalb Meter langer Waran vor uns gemächlich die Straße überquert. Ist es ein Affe? Ein Krokodil? Alle diese Tiere haben wir schon vom Sattel aus beobachtet.

Oder ist es doch ein Löwe? Ein bonzenhafter senegalesischer Beamter mit Fahrer und Entourage, der vorgestern in derselben Unterkunft übernachtete wie wir, hatte uns morgens einen gönnerhaften Monolog gehalten, was uns für sagenhafte Tiere hier im Senegal begegnen könnten. Vermutlich hat er die tatsächlich anzutreffende Tierwelt seinem Rang entsprechend übertrieben, denn Löwen gibt es im Senegal nach unseren Informationen schon lange nicht mehr.

Jetzt aber waren wir uns plötzlich nicht mehr so sicher. Wir waren allein hier, und unser Blickwinkel auf dieses Savannengras war derselbe wie der einer gejagten Gazelle in dieser Tierdokumentation, die wir als Kinder so geliebt haben. Afrika ist ja schließlich die Heimat der „Big Five“, deren König ohne Zweifel der Löwe ist. Wieder bewegt sich das Gras, und die Kreatur kommt sogar auf uns zu. Selbst der riesige Waran hatte gestern Angst vor uns und flüchtete schnell in den Wald, als er uns bemerkte. Welches Tier ist so mächtig und selbstbewusst, dass es auf uns zukommt, obwohl wir gerade noch laut miteinander geredet hatten – es musste uns doch längst bemerkt haben und die Flucht ergreifen?

Nach den ersten Schrecksekunden ist uns klar: Das kann nur die Königin der westafrikanischen Tierwelt sein. Die unbestrittene Herrscherin dieser weiten Landstriche und vielfältigen Landschaften. Wir kennen sie. Sie ist (entschuldigt bitte die vermenschlichenden Eigenschaften, die ich ihr gebe) furchtlos, ausdauernd, zäh und hat wunderschöne Augen. Jetzt teilt sich der Vorhang aus mannshohem Steppengras, und hervor tritt sie, unbeirrt durch unsere Anwesenheit. Es ist die westafrikanische Zwergziege.

Kauend schaut sie uns nur ganz beiläufig an, zwängt sich an unseren geparkten Rädern vorbei und schreitet uns ignorierend die einsame Straße entlang. Ihr glänzendes rotbraunes Fell schimmert im Sonnenzenit, ihr Gang ist trotz der kurzen Beine würdevoll. Krokodil, Pavian, Waran – nichts kann sie aus ihrer Ziegenruhe bringen. Kein Löwe kann so abgebrüht cool am Straßenrand stehen und keinen Zentimeter weichen, wenn 40-Tonnen-Auflieger mit 80 Stundenkilometern nur handbreit an ihm vorbeidonnern. Wenn sich dann der Staub legt, während die Straße noch bebt, wäre der Löwe geflüchtet. Die westafrikanische Zwergziege steht und kaut, als wäre nichts gewesen. König der Löwen? Ein Märchen! Die Zwergziege? Eine zähe Naturgewalt! Überall, wo wir hinkommen, ist sie schon da. Und wenn wir sie gerade mal nicht sehen, dann steht sie sicher nur wenige Meter von uns entfernt im tiefen Gras. Sie ist resistent gegenüber den meisten Wurmkrankheiten und anderen Parasiten, die Schafe und Rinder hier eher elend aussehen lassen. Sie ist das verbreitetste Nutztier in Westafrika.

Wir entgehen einem Militärputsch

Eigentlich hatten wir den Senegal durchquert und wollten am nächsten Tag in Guinea-Bissau einreisen. Wir waren in Ziguinchor, der südwestlichsten Stadt Senegals, am Ufer des mächtigen Casamance-Stroms. Dieser Fluss fließt in Ost-West-Richtung parallel etwas nördlich zum Grenzverlauf von Guinea-Bissau (dem kleinen Guinea). An seiner breitesten Stelle ist er vier Kilometer breit, und die Gezeiten des Atlantiks sind noch 200 Kilometer flussaufwärts spürbar. Der Casamance schneidet den südlichen Teil Senegals wie einen Streifen vom restlichen Senegal ab. Daher wird dieser Landstrich auch Casamance genannt und hat nach unserem Empfinden eine ganz eigene Stimmung. Lange gab es hier auch gewaltsame Konflikte mit der Zentralregierung, weil sich die Casamance von Senegal unabhängig machen wollte. Wir hatten hier auch den Eindruck, dass unser Versuch, Französisch zu sprechen, nicht so gut ankommt. Oft erhielten wir nur Antworten auf Englisch – vielleicht auch als Protest gegen das restliche französisch sprechende Senegal.

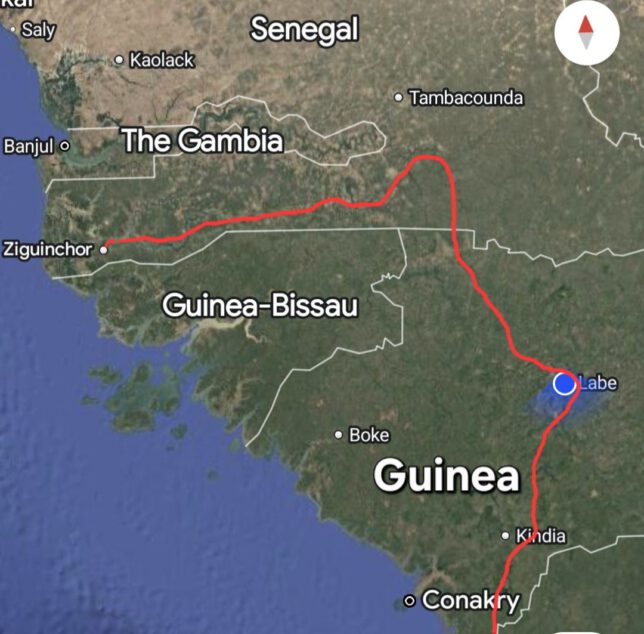

Warum berichte ich hier so ausführlich von der Casamance? Eigentlich wollten wir doch direkt weiter nach Guinea-Bissau. Während der Vorbereitung auf das neue Land bemerkten wir in Ziguinchor aber, dass in der nächsten Woche in Guinea-Bissau Präsidentschaftswahlen stattfinden würden. Die Vorgeschichte zu diesen Wahlen ist allerdings, so lesen wir, problematisch. Zweimal wurde die Wahl schon verschoben, und der amtierende Präsident kündigte bereits vor der Wahl an, weiterregieren zu wollen. Das hörte sich für unsere Ohren nach Schwierigkeiten an. Daher beschlossen wir, die nördliche Parallelroute zu nehmen und auf senegalesischer Seite durch die Casamance zu fahren und Guinea-Bissau in einer großen Kurve zu umfahren. Der Entschluss war schnell gefasst, und die neue Route zügig geplant. Es war eine gute Entscheidung. Am Montag fuhren wir los. Drei Tage später putschte das Militär, setzte den Präsidenten ab, und die Grenzen von Guinea-Bissau waren erst einmal geschlossen. Die Nachricht erhielten wir aus Baltringen von meiner geschätzten Kollegin Marianne. Wir hingegen standen am Straßenrand, nur wenige Kilometer von der Grenze entfernt, und ließen uns von einer Zwergziege Angst einjagen. Verrückte Welt, denken wir, und fahren weiter über Kolda die Staubpiste zum Grenzübergang ins große Guinea.

Kolda, so wurde uns von einigen Einheimischen angekündigt, ist die heißeste Stadt Senegals. Na toll, denken wir, kann es überhaupt noch schlimmer kommen? Seit Tagen schwitzen wir aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit stündlich Liter um Liter. Aber als wir Kolda erreichen, stellen wir fest: Seit Marokko waren die Temperaturen nicht mehr so angenehm. Morgens bestätigt uns der Brotverkäufer auf seinem Moped: „Jetzt ist Winter.“ Wir freuen uns. Hier in der Casamance sehen wir zwischen den häufig am Straßenrand gepflanzten Cashewbäumen und den weiten Reisfeldern jetzt auch immer mehr Dörfer mit den typischen Rundhütten aus Lehmziegeln und mit Grasdach. Die kleinen und kleinsten Siedlungen sind mit schön geflochtenen Zäunen eingehegt. Teilweise sind in diesen Einhegungen kleine Gärten angelegt. Überall sehen wir die westafrikanischen Zwergziegen. Unter den großen Schattenbäumen sitzen Menschengruppen und grüßen uns. Gekocht wird oft am offenen Kohlenfeuer. Die Kinder rufen: „Toubab! Schaut da! Weiße!“ Und wir grüßen zurück. Die 250 Kilometer entlang der Casamance nach Kolda sind sehr grün, und wenn die Flächen nicht mit Reis oder anderem bebaut sind, reicht lichter Wald bis an die Straße. Ab und zu eröffnet sich der Blick auf den breiten Strom. Oft wird am Straßenrand Fisch verkauft. Es ist wenig Verkehr, und wir genießen die Tage.

Im Safari-Camp

Die letzte Nacht im Senegal wollen wir in einem Safari-Camp verbringen. Es ist die einzige offizielle Übernachtungsmöglichkeit in der kleinen Ortschaft Linkering, 50 Kilometer vor der Grenze zum großen Guinea (auch Guinea-Conakry, nach der Hauptstadt benannt). Wir sind keine Safari-Fans und sind gespannt, was uns erwartet. Die Bilder auf Google Maps sind hübsch. Es wird die letzte „luxuriöse“ Übernachtung für längere Zeit werden, denn Guinea ist deutlich ärmer als Senegal und deutlich weniger touristisch erschlossen.

Als wir in dem mickrigen Straßendorf ankommen, fahren wir dreimal an der Einfahrt zum „Safari-Camp“ vorbei. Das ist auch kein Wunder, denn es existiert nicht mehr. Was sich jetzt entfaltet, ist eine Beispielgeschichte für afrikanischen Alltag, wie wir ihn oft erleben. Gerade noch freuten wir uns auf die erholsame Unterbrechung unserer Straßenexistenz. Wir dachten an Dusche und ein klimatisiertes Zimmer, ein Bett und eine Tür, die wir hinter uns zumachen können. Eine kurze Unterbrechung unseres teils sehr anstrengenden Ausgesetztseins. Jetzt spähen wir durch den Spalt des großen Metalltors, das mit einem dicken Vorhängeschloss unseren Plänen im Weg steht. Innerhalb von Sekunden sind unsere Hoffnungen auf Erholung zerstört. Wir sehen weit hinten von wuchernden Ranken versteckte Gebäude. Das ganze Gelände sieht aus, als wäre es vor Jahren schon aufgegeben worden. Hier gibt es keine Übernachtung für uns.

Planlos stehen wir nun in der doch wieder heißen Mittagssonne und wünschen uns nur Schatten und einen Ort für unsere Isomatte. Aber das Dorf ist ärmlich und klein. Hier können wir nicht bleiben. Aber wohin jetzt? Es ist die letzte Ortschaft vor der Grenze. Während wir noch unsere innere Stabilität wieder aufbauen wie einen umgestürzten Bauklötzchenturm, kommt von hinten die Nachbarin mit ihren Kindern. Die Kinder betrachten uns wie ein Naturwunder, und die Frau erklärt uns das Offensichtliche: Das Camp ist geschlossen.

80 Kilometer sind es bis zur nächsten Ortschaft hinter der Grenze. Das schaffen wir heute nicht mehr, zumal Guinea, eine Militärdiktatur, nicht dafür bekannt ist, Grenzformalitäten oder andere bürokratische Vorgänge, an denen Polizei oder Militär beteiligt sind, schnell und unkompliziert zu erledigen. Wir tun das, was wir so oft in solchen aussichtslosen Situationen auf unseren Reisen tun: Wir halten an unserer Hoffnung fest – entgegen der offensichtlichen Aussichtslosigkeit.

Ein wenig blöd kommen wir uns vor, als wir die Frau fragen, ob man hier übernachten könne. Wir sind überrascht, als sie verstehend nickt. Sie sagt, der Verwalter komme heute Abend. Wir sagen, dass wir müde sind und fragen, ob es hier nicht einen Ort gebe, an dem wir uns ausruhen können. Unsere bisherige Afrikaerfahrung lehrte uns, dass das überall auf Verständnis stößt. Sie telefoniert. Dann sagt sie: Der Verwalter kommt.

Wir wissen, Worte bedeuten nicht in allen kulturellen Kontexten das Gleiche. Also sind wir jetzt damit beschäftigt, uns auszudenken, ob das A) bedeutet, dass der Verwalter alles liegen und stehen lässt und sich sofort auf den Weg hierher macht. Oder ob B) es eine höfliche Bestätigung der ersten Aussage ist, dass der Verwalter nach seiner Arbeit abends hierher kommt (und wir uns die nächsten vier bis fünf Stunden eben um uns selbst kümmern müssen). Oder ob C) sie unsere Hoffnung auf Unterkunft nicht ablehnen möchte und vermeidet, uns zu bestätigen, was sie immerhin von selbst als Allererstes gesagt hat: Das Camp ist geschlossen. Dies ist die wahrscheinlichste Möglichkeit, und wir haben jetzt Zeit, um uns einen neuen Plan zu überlegen. Etwas verlegen zieht sie sich zurück und hat offenbar auch noch andere Arbeiten zu erledigen, außer die Betreuung von zwei seltsamen Radtouristen.

So stehen wir noch in der Hitze vor dem verschlossenen Tor, als ein Landarbeiter in ziemlich dreckiger Arbeitskleidung vorbeikommt. Um seinen Körper hat er rund 20 Meter dicken Gartenschlauch geschlungen. Sein Gang ist bestimmt durch die übergroßen, schlingernden Gummistiefel. Er reicht uns die Hand zur Begrüßung – wie geht es so? Gut. Und Ihnen? … Wir kennen das. Er lächelt gewinnend. Dann geht er an uns vorbei und schließt das Tor auf. Das Wundern haben wir erst richtig hier in Afrika gelernt. Es ist ein amüsiertes Wundern. Ein Wundern, das uns jedes Mal neu sagt: „Du hast keine Ahnung – komm nach Afrika und lerne.“ Wir folgen ihm, die Räder durch tiefes Unkraut und hohes Gras schiebend. Das Camp mit einzelnen Touri-Rundhütten, einem leeren, staubigen Pool und überwachsenen Gebäuden durchquerend. Kurz warnt er uns mit einem Handzeichen, und dann springt aus einer dunklen Ecke ein Kettenhund bellend und Zähne fletschend hervor. Ein zweiter Hund, etwas lahmer und älter, ist nicht angekettet und humpelt auf uns zu. Der Landarbeiter sagt etwas – es könnte heißen: „Der beißt nicht.“ Was er wirklich gesagt hat, weiß ich nicht. Jedenfalls beißt der Hund tatsächlich nicht. Wir stehen jetzt vor einem längeren Wohngebäude, und der Mann schiebt eine Tür auf. Er lächelt und sagt: „Es gibt keinen Strom, und ein Moskitonetz hat es auch nicht, aber ich kann das Wasser für euch anstellen.“

Vieles mag in Afrika nicht funktionieren, manches ist umständlich und anstrengend. Aber in diesem Moment denke ich: Es gibt hier ein großes Verständnis für die grundlegenden Bedürfnisse des Mitmenschen. In diesem Moment hätte ich den sympathischen, wortkargen Mann gerne umarmt. Warum hatte er diesen langen Schlauch dabei? Um uns das Wasser anzuschließen. Noch bevor er wusste, wer da am Tor steht, hatte er geplant, uns dieses Zimmer aufzuschließen.

Allerdings ist „aufzuschließen“ hier missverständlich. Denn verschließen konnte man den einfachen Raum nicht. Wir übernachteten also in einem weitläufigen Camp, das der Dschungel halb schon wieder in Besitz genommen hatte. Als wir dann abends im Dunkeln auf dem Bett saßen und die Geräusche der Nacht laut wurden, war das schon ein gutes Ambiente für einen gediegenen Gruselfilm. Da trug es auch nicht zur Beruhigung bei, dass die beiden Wachhunde während der Nacht mehrmals anschlugen und wild bellten.

„On est ensemble“

Guinea, eines der ärmsten Länder Afrikas … (ich wiederhole mich), hatte für uns neue Lektionen bereit. Plötzlich gab es keine Herbergen oder Hotels mehr auf unserer Route. Das führte zu interessanten Lösungen, die uns Afrika anbot. Unsere Route führte uns jetzt in die Berge des Fouta Djalon (das Bergland Mittelguineas), des Hochlands Guineas. Am Ende des dritten Tages kamen wir in ein Dorf. Weit und breit gab es keine Hotels mehr. Unsere Strategie war also, das zu tun, was uns unser Freund Edzard und viele Afrikaner auf dem bisherigen Weg ans Herz legten: „Fragt die Leute, sie werden euch nicht allein lassen.“

Wir setzten uns auf ein Bänkchen unter eine alte Plastikplane vor ein kleines Tischchen, auf dem ein paar Waren angeboten wurden, und tranken irgendein Süßgetränk aus dem „Laden“. Der Ladenbesitzer und die vorbeilaufenden Dorfbewohner waren mal wieder sehr an uns interessiert. Sanft flochten wir unsere Erschöpfung in das Gespräch ein und fragten dann, nach einer Zeit der Unterhaltung, ob man hier vielleicht irgendwo für die Nacht ausruhen könne. Vielleicht wäre ja in der Schule ein Plätzchen für uns? Die Schule ist oft das beste Gebäude in den Dörfern, meist etwas abgelegen, oft mit Brunnen oder Wasserhahn und immer mit Toiletten – ideale Bedingungen für uns. Es war Samstag, und wir dachten, dass das Schulgebäude ein ruhiges Plätzchen für uns sein könnte. Das war unsere Vorstellung der Dinge. Wir erlebten aber natürlich schon sehr oft, dass wir absurde Vorstellungen von der Wirklichkeit hier haben.

In diesem Fall jedoch verkündete der Ladenbesitzer sofort vor den Umstehenden, als wäre es seine geniale Idee gewesen: Die Weißen sind weit hergekommen, aus Deutschland, mit dem Rad, über 5000 Kilometer, vier Monate. Sie sind jetzt müde, und vielleicht könnten sie ja in der Schule ausruhen. Wir erleben sehr oft, dass unsere Geschichte, unser Familien- und Kilometerstand vom Ersthelfer weiterberichtet wird an die später Dazugekommenen, und jedes Mal hören wir Stolz und Fürsorge gleichermaßen aus solchen Berichten unserer Geschichte. Wir werden so oft zu Zuhörern und Beobachtern unseres eigenen Lebens hier in Afrika. Das ist immer ein sehr schöner und uns wertvoller Moment. Wir sind jetzt allerdings wirklich sehr erschöpft.

Ein Junge auf dem Motorrad wird jetzt losgeschickt, und wir sollen ihm mit den Rädern folgen. Er wird das Anliegen dem Chef de Village vortragen, dem Dorfältesten. Wir dienen dabei als Anschauungsmaterial. Wir stehen jetzt vor dem würdevollen Herrn, und der Begrüßungsreigen beginnt wieder von Neuem. Auch wird unsere Geschichte in allen Details vom Motorradjungen vorgetragen. Wir stehen dabei und haben jetzt nichts mehr zu sagen. Anschauungsmaterial, ganz wörtlich. Denn es hat sich schnell die ganze Großfamilie versammelt, die uns jetzt gegenübersteht. Wir sollen Platz nehmen, denn nun steigt der Dorfälteste umständlich hinter dem Motorradjungen auf, und die beiden fahren weg. Natürlich wird jetzt ein Rat einberufen, an dem der Schuldirektor und die noch anwesenden Lehrer befragt werden.

Nach etwa zehn Minuten kam der Motorradjunge zurück. Imke war in der Wartezeit schnell dazu übergegangen, mit unserem Zeigebüchlein (Bilder von Oberschwaben, unserer Hochzeit, unseren Familien, einer Daimler-Niederlassung und Kühen vor dem Bodensee …) alle Frauen der Nachbarschaft um sich zu versammeln. Ich genoss abseits, dass Männer öfter mal zu nichts nutze sind, und schaltete kurz ab. Jetzt aber sollten wir dem Motorradjungen zur Schule folgen. Dort platzten wir passenderweise in die Gesamtlehrerkonferenz (der Direktor und die fünf Lehrer), die nun durch die Dorfältesten und den Vorsitzenden des Elternbeirats erweitert wurde. Auch für uns wurden jetzt zwei Plastikstühle in die Runde gestellt. Erneut Begrüßungspalaver (sehr wichtig) und erneut unsere Geschichte, vorgetragen durch uns selbst. Eigentlich kannte diese Geschichte ja schon jeder, denn sie wurde durch den Chef de Village berichtet, der sie vom Motorradjungen berichtet bekam, der sie vom Ladenbesitzer berichtet bekam.

Zwei Stunden waren unterdessen vergangen. Jetzt hob der Direktor zu einem Vortrag an: über die Wichtigkeit von Bildung allgemein, über die Schwierigkeiten, eine große Dorfschule zu führen, über die Strukturen, die Einbindung der Eltern, die Schulpflicht, Fächer, Stundenplan, Trimestergestaltung – es war für uns nicht uninteressant. Allerdings ging unser Zustand langsam in ein Unterzuckerkoma über. Dennoch stellten wir interessierte Nachfragen (wir waren ja schließlich auch Lehrer und wollten etwas sagen). Dem Chef de Village wurde es zu langweilig, denn er ließ sich vom Motorradjungen wieder nach Hause fahren.

Schließlich verkündete der Direktor, dass wir selbstverständlich hier im Klassenzimmer unser Zelt aufstellen dürften. Er freue sich, uns Herberge anzubieten. Denn: „On est ensemble.“ Für diesen Satz, der uns hier in Westafrika so oft begegnet und uns jedes Mal tief bewegt hat, haben wir bis heute keine passende Übersetzung gefunden. „Man ist gemeinsam“ gibt nicht die Tiefe der Bedeutung wieder. Dieser Satz drückt sowohl aus: „Wir lassen dich nicht allein“ als auch „Wir stehen das gemeinsam durch“ und „Gemeinsam sind wir besser“. Wir kennen diesen Satz auch schon auf Wolof: Kon en goto. Wir haben ihn immer dann gehört, wenn wir Hilfe erhielten und uns bedankten. Dann kam dieser Satz, als sei es eine Erklärung dafür, dass es ja auch sinnvoll und ganz vernünftig sei, sich gegenseitig zu helfen – als würde man sich jedes Mal, wenn man jemandem hilft, erinnern: „On est ensemble“. Dieser Satz, der eher eine Lebenshaltung ist, fängt sehr gut ein, was wir hier erleben und was uns bei aller Strapazen immer wieder auf wunderbare Weise Energie gibt. Denn es ist nicht nur ein Spruch, es ist zu unserer Lebenserfahrung hier in Westafrika geworden: „On est ensemble“.

Am nächsten Morgen stand der Direktor wie wir auch um kurz vor sechs auf, denn er fährt an seinem freien Tag zu seiner Familie, die 200 Kilometer entfernt in der Stadt wohnt. Während der Schulzeit schläft er in einem kleinen Nebenraum auf einer Matratze direkt auf dem Boden. Er ist eine beeindruckende Persönlichkeit, und wir haben eine Ahnung bekommen, wie wenig man hier als Lehrer verdient (Sein Kollege brachte zur GLK seine Ziege mit, mit deren Verkauf er sein Gehalt aufbessert. Die einfachen Lehrer werden von den Eltern bezahlt. Sind die Eltern arm, ist auch der Lehrer arm). Dennoch ist er leidenschaftlich engagiert für die Bildung seiner Schulkinder. Wir stehen in der ersten Morgendämmerung auf dem nun stillen Schulhof und verabschieden uns. Wir versuchen, unseren Respekt vor seinem Engagement und den schwierigen Bedingungen, unter denen er und seine Kollegen ihren Job machen, auszudrücken. Darauf entgegnet er, dass es besonders für die ganz Armen hier auf den Dörfern wichtig sei, dass die Kinder durch Schulbildung die Hoffnung auf eine Zukunft haben. Er reicht uns die Hand und sagt: „On est ensemble.“

In den nächsten Tagen umgehen wir die gefährliche Schnellstraße Richtung Hauptstadt Conakry, indem wir auf einer 100 Kilometer langen Lateritpiste tief in den Busch fahren. Hier im abgelegenen ländlichen Guinea leben die meisten Menschen ohne Strom und fließendes Wasser in kleinen Ansammlungen von Lehmrundhütten. Die Menschen sind arm, sehr arm. Man sieht es ihnen an. „On est ensemble“ kommt mir immer wieder in den Sinn in den langen Stunden im Sattel. Wenn die Lebensumstände zu hart sind, als dass man sie allein auf sich gestellt bewältigen kann. Wenn nur die Gemeinschaft und die gegenseitige Hilfe einen überleben lassen. Wenn die härteste Anstrengung nicht ausreicht, um sich das Lebensnotwendige zu erarbeiten, wenn man mit weniger als zwei Dollar am Tag die Familie ernähren muss, dann erhält die Gemeinschaft, die in diesem Spruch zum Ausdruck kommt, eine schwere Bedeutung. On est ensemble, man ist gemeinsam – gemeinsam existiert man – gilt im Klassenzimmer, in der Familie, in der Dorfgemeinschaft und in der Gesellschaft.

Fehlt diese Solidarität den modernen Gesellschaften des Westens? Haben wir uns verzettelt und den Kern der Gemeinschaft vergessen? Ist dies Grund dafür, dass der Einzelne in der Moderne zunehmend verzweifelt? Vielleicht kann man diese Haltung auch nicht mehr bewahren, wenn sich die Reichen aus einer Gemeinschaft verabschieden, weil sie auf niemanden mehr angewiesen sind? Wenn sich ein Teil der Gesellschaft verabschiedet, weil er nicht mehr dieselben grundlegenden Lebensbedingungen teilt, dann zerbricht das „On est ensemble“. Dann wird das Verbindende für den verbleibenden Rest zum „Wir gegen die da oben“, die Grundformel der Populisten.

Das nächste tiefe Schlagloch der Schotterpiste holt mich dann wieder aus diesen Gedanken, und ich steuere das schwere Rad vorbei an den sandigen Stellen am Rand des hohen Savannengrases. Rechts neben uns befeuert das rote Morgenlicht die hohen Felsabstürze des Fouta Djalon. Imposant liegen die kleinen Felder der Bauern hier im Busch, und ab und zu überqueren wir einen kleinen Bach, an dem Frauen die Wäsche waschen.

Einige Übernachtungen haben wir in den letzten Wochen auf diese Weise gefunden. Wir haben auf das „On est ensemble“ vertraut und wurden nie enttäuscht. Oft wurde uns in den letzten Tagen gesagt: „Wir werden das im Dorfrat diskutieren, und dann werden wir eine Entscheidung treffen.“ Manchmal findet das ohne uns statt, selten. Meist sind wir die Hauptattraktion, und alle Honorablen sind interessiert an unserer Anwesenheit.

Oft dürfen wir unser Anliegen selbst vortragen und werden dann auch mal mit so heiklen Fragen konfrontiert, wie man denn in unserer Heimat in so einem Fall entscheiden würde. Eine kluge Frage, die ich dem Subpräfekten von Sikhourou in folgenden diplomatischen Worten beantwortete: „Ich wünschte, ich könnte Ihnen berichten, dass in meiner Heimat den hilfsbedürftigen Fremden ähnlich gastfreundschaftlich begegnet wird, wie wir es hier bei Ihnen erfahren haben.“ Die Runde, die in diesem Fall aus dem Dorfpolizisten, dem Bürgermeister, dem Lehrer, dem Subpräfekten und einigen älteren Männern ohne klare Funktion bestand, die alle auf Plastikstühlen unter dem Schattenbaum vor dem Platz der Polizeistation saßen, reagierte mit schmunzelndem Nicken. Dann wurde in der für uns unverständlichen Regionalsprache kurz diskutiert und entschieden, dass wir unter dem schattigen Vordach der Subpräfektur unser Zelt aufstellen dürften. Gleich wurden von den umstehenden Zuhörenden zwei junge Männer bestimmt, die uns in großen Kanistern Wasser vom Brunnen zum Waschen bringen sollten und den Platz kehren, uns die Toilette aufschließen und das Licht anmachen. Das war in der zweiten Woche in Guinea. Tief im Busch, nachdem wir über 70 Kilometer auf einer Lateritpiste weit entfernt von jeder Stadt waren.

Allein ist das alles eigentlich nicht zu bewältigen. Unmöglich. On est ensemble.