Seit Agadir sind wir 1400 Kilometer durch die Wüste gefahren. 107 Kilometer durchschnittlich am Tag. Wir waren schneller als geplant. Der Passatwind hat uns geschoben. Es gab nur eine Straße. Am Anfang war es eine Autobahn. Dann wurde sie einspurig und immer schlechter. Je weiter wir nach Süden kamen, desto weniger wurde der Verkehr. Minutenlang ist es still. Bis zum Horizont, zehn, zwanzig Kilometer ist kein Fahrzeug zu sehen. Die Stille ist eine greifbare Macht. Wir fahren auf dem Mittelstreifen, weil dort der Asphalt am besten ist. Der Fluchtpunkt am Horizont zieht uns nach vorn. Wenn man bedenkt, dass dies die einzige Straße ist, die Nordafrika mit dem Süden des Kontinents verbindet, erscheint alles noch unbegreiflicher. Die unvorstellbaren Dimensionen schlagen wie Wellen über uns zusammen. Ab und zu zweigte eine Sandpiste ab. Keine Kreuzung, an der wir uns hätten verfahren können. Verlieren hätten wir uns hier allerdings recht gut können. Haben wir nicht.

Täglich begegneten uns die Fußgänger, die uns zuerst so verstörten. Sie reißen uns immer noch aus unserer Mitte, machen uns still und traurig. Wir haben sie in unseren Alltag integriert. Wir rechnen damit, dass wir auf dem Weg unser Wasser und unser Essen teilen. Keiner dieser Menschen machte auf uns noch einen mental zurechnungsfähigen Eindruck. Wie auch. Diese gigantische Fläche aus Sand, Staub und Stein kann zerstörerisch sein für den Kopf. Es gibt Abschnitte, die sehen wir mit unseren touristischen Augen als hässliche Geröllhalde der Horizontale. Dann gibt es Abschnitte, die lassen uns Ehrfurcht und Demut empfinden. Sie sind schön und angsteinflößend gleichzeitig. Am einen Tag sind vom Sand zerwaschene Gesteinsformationen unsere Begleiter und alles erscheint nah und plastisch. Am nächsten Tag zerfließt alles mit dem Auge Greifbare in eine Ebene aus Staub und man fühlt den Griff an die Kehle, weil nichts mehr Anhalt bietet – ist es 50 Meter oder 5 Kilometer entfernt, was ich gerade anschaue? Wir merken, dass die haltlose Weite anstrengt. Tagsüber in dieser Unbegrenztheit sehnen wir uns nach zwei Wänden, die sich treffen und einen Winkel für uns bilden. Wir merken, dass unser Geist eine Ecke verlangt, die einen begrenzten Raum bildet. Dort wären Rast und Ruhe für die Sinne. Dort würden sie kurz nicht zerfließen in diese Weite. Nicht einmal den Schatten oder den Windschatten vermissen wir so sehr wie diesen Winkel, der das Ich hält. Nachts legt sich das Gleißen und man bildet sich ein, dass alles nah, begrenzt und bewältigbar ist.

Wir sind schon so lange auf dieser einen Straße, dass uns die Lastwagenfahrer kennen. Die großen Trucks fahren Gemüse in Kühlaufliegern nach Mauretanien, die kleinen Trucks, bunt bemalt, wild aufgetürmte Bündel von Irgendwas. Alle fahren diese eine Straße nach Süden und wieder zurück nach Norden. Vor ein paar Tagen kamen wir nach 70 Kilometern an ein Gebäude. Davor standen Gasflaschen. Wie wir unterdessen wissen, das Zeichen, dass hier gekocht wird. Ein „Restaurant“. Auch wenn es aussieht wie eine Wüstenspelunke in einem Zombifilm. Der einzige Raum außer der Küche wird nur durch das Licht erhellt, das durch die offene Tür fällt. Fenster gibt es keine. Wir müssen Wasser auffüllen und ich gehe hinein und sehe zunächst gar nichts. Als sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnen, kommt ein Trucker auf mich zu und begrüßt mich überschwänglich. Wir kennen uns. Er hat mir vorgestern schon seine Geschichte erzählt und Deutschland gut gefunden. Unsere gemeinsame Sprache hat sich damals schon auf „Merkel gutt!“ beschränkt. Das verhindert aber nicht, dass die jetzige Unterhaltung extrem herzlich verläuft. Ich verstehe nichts, denn er spricht Arabisch mit mir. Aber alle Trucker im Raum hören gebannt zu. Jedes andere Gespräch ist verstummt. Sicher hat uns der eine oder andere auch schon mit Hupen und heftigem Winken auf der Straße begrüßt. Man umringt uns. Jetzt dolmetscht ein Kollege. Ich werde gefragt, ob ich den Deutschen kenne, der (die Entfernungsangabe verstehe ich nicht) südlich hier an der Küste wohnt. Er sei – der Trucker erhebt die Hand zur Schläfe und schüttelt sie leicht aus dem Handgelenk. Scheinbar eine interkulturell verständliche Geste. Er sei etwas irre. Er sei aus Deutschland geflohen, weil Putin Deutschland bombardieren wird. Das ist die Übersetzung, die ich verstehe. Ich antworte: Nein, ich kenne ihn nicht. Dann wird das Thema gewechselt.

Als wir wieder auf der Straße sind, unterhalten wir uns darüber, dass für diejenigen, die seit Jahren an oder auf dieser Straße leben, die Wüste ganz anders wahrgenommen wird. Eigentlich ist es eine extrem kleine Gemeinschaft, jeder kennt jeden. Eine vertraute Gegenwelt zur entgrenzten Weite.

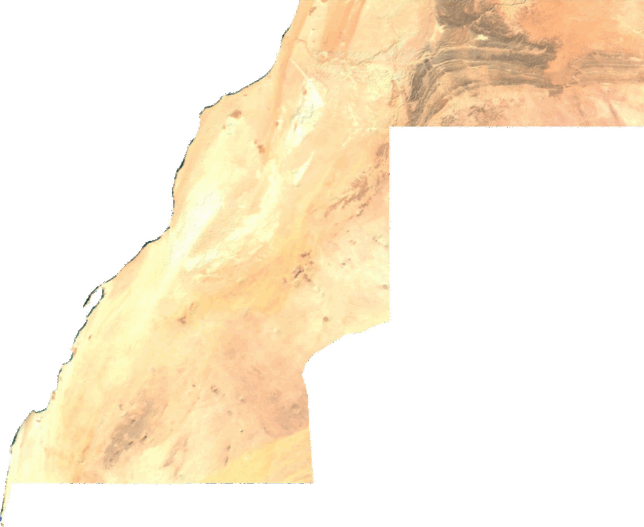

Wie groß diese Wüste ist kann man nicht begreifen. Mehr als 700 Kilometer durch Mauretanien liegen noch vor uns. Dann werden es über 2000 Kilometer Wüste sein, die wir durchquert haben. Dabei fahren wir durch die endlose Ebene und wissen: Links von uns erstreckt sich diese Wüste über die ganze Breite des Kontinents, mehr als 5000 unvorstellbare Kilometer. Am Ende des Tages freut sich unser Kopf über die Nacht. Die Helligkeit der Tage ist anstrengend. Schatten gibt es nur durch menschliche Konstruktionen. Die sind für uns regelmäßig die Mobilfunkmasten, die durch Mauern und Stacheldraht geschützt sind. Verlässliche Fixpunkte für unsere Versorgung sind vorwiegend die Tankstellen. In der zweiten Hälfte der Westsahara können wir damit rechnen, dass wir durchschnittlich alle 80 Kilometer eine Tankstelle finden. Manchmal sind es auch 130 Kilometer. Was wir dann dort vorfinden, haben wir gut recherchiert. Was es tatsächlich dort gibt ist immer wieder eine neue Ungewissheit. Darum schleppen wir Wasser nicht nur zum Teilen für die Flüchtlinge mit, sondern auch für den Notfall. Die normale Tagesbeladung sind mindestens 3,8 Liter. Das trinkt jeder von uns allein schon während der Zeit auf dem Rad. Apropos Zeit auf dem Rad: Die durchschnittliche tägliche Sattelzeit (also ohne Pausen) beträgt knapp 6 Stunden. In diesen 6 Stunden drehen wir die Pedale etwa 28.000 Mal und schauen rund 4000 Mal in den Rückspiegel. Woher wissen wir das? Wir haben sehr viel Zeit um einfache Kopfrechenaufgaben zu machen. Jetzt wo ich darüber nachdenke: Vielleicht rechnet man sowas aus, weil man sich diese Weite der Landschaft und der Zeit strukturieren will. Ein banaler Bewältigungsversuch.

Wir sind gern in der Wüste. Morgens treten wir gutgelaunt in die Pedale. Was wir am Ende des letzten Berichts geschrieben haben gilt immer noch. Aber schon früher haben wir festgestellt: Die Wüste ist nur in der zivilisierten Distanz romantisch. Wenn der Wind uns schiebt, wir genug Wasser am Rahmen haben und die Temperaturen erträglich sind, dann kann man dieses Ausgesetztsein hier genießen. Dann erkennen wir die Schönheit. In der zweiten Tageshälfte wird es dann bedrängender. Dabei ist bisher alles sehr glatt gelaufen. Wir hatten noch nicht einmal einen Plattfuß. Es steht also immer noch 0:0 zwischen Platten und Durchfall.

Wir schlafen nicht unter dem grandiosen Sternenhimmel in der Stille der unbegrenzten Weite. Wenn sich nachts der Wind etwas legt, dann stellen wir unser Zelt nicht zwischen die Dünen abseits und unsichtbar von der Straße. Warum uns das nicht empfohlen wurde hat eine lange Vorgeschichte. Es ist die Geschichte der Westsahara. Und diese Geschichte erzählt wohl am besten Mariem Hassan – besser und schöner als jeder andere. Mariem trafen wir eigentlich nur zufällig. Genaugenommen trafen wir sie nicht wirklich, denn Mariem ist schon seit 10 Jahren tot. Wir trafen ihre Stimme oder besser gesagt ihre Stimme traf uns. Nein wir sind nicht deliriös und hören Stimmen. Wenn Ihr das Video unseres letzten Berichts angeschaut habt, dann ist auch Euch Mariems Stimme begegnet. Sie singt vom verlorenen Land der Sahara-Bewohner zwischen Guelmim und Bir Gandouz, den Sahrauis, der Ethnie, die das Gebiet bewohnt, durch das wir gerade gefahren sind.

Mariem Hassans Leben zeichnet das traurige Schicksal dieser Menschen und ihres Landes, der Westsahara. 1958 wurde Mariem in einem kleinen Dorf mitten in der Wüste geboren, in einem Land, das damals noch spanische Kolonie war. Spanisch Sahara sollte traurige Berühmtheit erlangen als die Kolonie, die am spätesten „befreit“ wurde. Als Mariem 17 war, übergab Spanien das Land der Sahrauis in die Unabhängigkeit. Das war 1976 – erst nachdem der Spanische Diktator Franco gestorben war und der Druck auf Spanien zu groß wurde.

Aber diese Unabhängigkeit der Westsahara dauerte nur ein paar Wochen. Mariem Hassan war zu dieser Zeit schon im Widerstand gegen die Spanier politisiert und hatte eine Ausbildung als Krankenschwester begonnen. Die „Befreiung“ der Westsahara erlebte Mariem aber nicht als Erleichterung, denn unmittelbar nach dem Abzug der spanischen Soldaten und Polizeiposten besetzte marokkanisches Militär das Gebiet der Westsahara. Jetzt begann ein jahrzehntelanger Konflikt, der teilweise in offenem Krieg aufflammte, in dem Mariem drei ihrer Brüder sterben sah. Zwischen 100.000 und 150.000 Sahrauis mussten aus der Westsahara über die Grenze nach Algerien fliehen. Dort in Tindouf, mitten in der Wüste, entstand vor 50 Jahren ein riesiges Flüchtlingscamp. Auch Mariem flüchtete mit ihrer Familie nach Tindouf und arbeitete als Krankenschwester im Flüchtlingscamp.

Geprägt durch diese Erlebnisse wurde Mariem Hassan zur Stimme der Sahrauis, die ein Ende der marokkanischen Besatzung und Selbstbestimmungsrecht und Rückkehr für ihr Volk verlangen. „Mariem Hassan ist ohne Zweifel die größte Sängerin Nordafrikas“ heißt es einleitend zu ihren Alben. Wenn man von ihrem Leben liest, empfindet man in ihren Liedern diese großartige Stimme noch beeindruckender. Die meiste Zeit ihres Erwachsenenlebens verbrachte sie im Flüchtlingslager im Exil und arbeitete als Krankenschwester. Dort zog sie ihre Kinder auf. Erst spät wurde sie mit ihren Liedern berühmt. Als sie wegen Leukämie zur Behandlung nach Spanien zog, war das nur für kurze Jahre. Gestorben ist sie 2015 in der algerischen Wüste im Flüchtlingslager Tindouf, wo bis heute nach UN-Schätzungen mehr als 100.000 vertriebene Sahrauis ohne fließendes Wasser und Strom leben. Die Verwaltungseinheiten in diesem Lager sind nach den Städten und Dörfern benannt, aus denen die Menschen vertrieben wurden. Es sind die Namen der Dörfer und Gebiete, durch die wir in den vergangenen Wochen fuhren – Tarfaya, Boujdour, Laayoune. Oft sahen wir im Verborgenen die Flagge der Demokratischen Arabischen Republik Sahara, so der Name des Landes, das die Sahrauis dem Staatsgebilde geben wollen, wenn es einmal seine Unabhängigkeit und Frieden erlangen sollte, so ihr Traum. Aber dieser Traum wird nicht in Erfüllung gehen. Die Ereignisse der letzten Jahre gehen in eine andere Richtung. Erst vor kurzem haben die USA die Westsahara als marokkanisch anerkannt, weil Marokko im Gegenzug Israel als Staat anerkannte. Spanien und Frankreich anerkannten kürzlich ebenfalls Marokkos Anspruch auf die Westsahara, aber aus anderen Gründen: Marokko blockiert die Flüchtlingsströme nach Europa und bekommt deswegen die diplomatische Anerkennung der Westsahara als marokkanisches Staatsgebiet im Gegenzug.

Und Marokko? Warum führt man über 50 Jahre Krieg um ein Stück Wüste, das so groß ist wie Italien (ohne Inseln), in dem aber nur 500.000 Menschen leben (Stuttgart hat mehr Einwohner)? Durch Zufall wurde vor einigen Jahrzehnten in der Wüste hinter Laayoune eines der größten Phosphat-Vorkommen der Welt entdeckt. Die Welt braucht Phosphat, unter anderem vor allem für Kunstdünger. Von den Phosphatminen bis zum Hafen Laayoune zieht sich das längste Förderband der Welt. 100 Kilometer befördert es das Phosphat Tag und Nacht zu den Verladeeinrichtungen. Es quert unseren Weg nach Süden. Die Sahrauis, auf deren Land diese Ausbeutung stattfindet, haben weder dem Abbau zugestimmt noch sind sie an den Gewinnen beteiligt. Das verurteilen auch die Vereinten Nationen. Aber die derzeitige Weltlage spricht nicht dafür, dass diese Stimme gehört wird. Denn der Energiehunger der europäischen Volkswirtschaften hat in der wind- und sonnenreichen Weite eine aussichtsreiche Zukunftsinvestition entdeckt. Bei Tarfaya fuhren wir am größten Windpark Afrikas vorbei. Windräder, Reihe um Reihe, bis die Reihen am Horizont im Dunst nicht mehr zu sehen waren. 131 Windräder. Die Turbinen von Siemens. Und während wir noch fahren, überholen uns Teile für neue Anlagen weiter südlich. Die Chancen stehen schlecht für eine Selbstbestimmung der Westsahara.

Das wissen die Wüstenbewohner hier. Deswegen möchten sie auch nicht Französisch mit uns sprechen und nicht Spanisch. Die waren die Kolonialmächte und besetzen weiter ihr Land durch faule Deals. Auch wenn sie nicht Englisch gelernt haben in der Schule – sie begrüßen uns mit „Hello!“ und „How are you?“ Wenn wir auf Französisch antworten wie gewohnt, spüren wir ihren Widerwillen.

Dass das alles nicht gut ist, weiß auch das deutsche Auswärtige Amt. Deswegen warnt es vor Reisen durch die Westsahara. Hier werden Gewalt angetan und Gerechtigkeit vorenthalten und unfaire geopolitische Deals geschlossen. Seit Jahrzehnten soll eine Volksbefragung über das Schicksal der Westsahara entscheiden. So forderte es die UN. Die Konfliktparteien konnten sich bisher nicht darauf einigen, wer abstimmungsberechtigt sein soll. Der Status Quo ist gut für alle – außer für die Sahrauis.

Gestern hielt eine junge Marokkanerin mit ihrem Mietwagen für uns auf freier Strecke an. Sie lebt und arbeitet in der Schweiz. Sie ist auf dem Weg ins Niemandsland, das bisher von der Polisario kontrolliert wurde und jetzt nach den Deals mit den USA, Frankreich und Spanien plötzlich zum Spekulationsobjekt wird. Sie hat für 10.000 Euro Land gekauft. Vermutlich sind es viele Hektar wertlosen Wüstensands an der Küste bei einem Fischerdorf. Sie möchte dort Lager und Kühleinrichtungen für die Fischerei schaffen. Jetzt, wo sich die Anerkennung der Westsahara als marokkanisch abzeichnet kommen die Spekulanten. Sie berichtet stolz, dass das Land unterdessen schon 35.000 Euro wert sei. Dafür musste sie keinen einzigen Stein bewegen. Sie ist gut gelaunt. So sieht die smarte Zukunft aus. Allerdings nicht die der Sahrauris. 2015 starb Mariem Hassan im Flüchtlingslager Tindouf. Heute sind die Aussichten auf die Selbstbestimmung der Sahrauis schlechter als noch vor 10 Jahren.

Das sind die Hintergründe, warum wir uns hier nicht ganz frei fühlen in der Wahl unserer Schlafplätze. Wir übernachteten auf unserem Weg durch die Westsahara nicht hinter den pittoresken Dünen, sondern in der Nähe von marokkanischen Polizeiposten, auch wenn unsere Sympathien eher mit den Anliegen der Lieder von Mariem Hassan sind.

All das sind deprimierende Gedanken. Während wir im Sattel sitzen, sind wir dann über gelegentliche Ablenkungen dankbar. Wir sehen die Polizeiposten, die die Küste beobachten. Viel Aufwand betreibt Marokko, um die Flüchtlingsroute über den Nordatlantik zu blockieren. Die Wachpostenhütten stehen im Kilometerabstand auf der ganzen Küstenlänge, mehr als 1500 Kilometer, mehr als 1500 kleine Polizeistationen. Sie verhindern, dass die Flüchtlinge aus Zentral- und Westafrika mit dem Boot auf die Kanaren kommen, die auf der Höhe von Tarfaya nur 100 Kilometer vor Marokkos Küste liegen. So kam es, dass sich in den letzten Jahren die Nordatlantik-Fluchtroute zu den tödlichsten Fluchtrouten der Welt entwickelt hat. Denn jetzt starten die Flüchtlingsboote in Mauretanien, Senegal und Gambia. Von dort führt der Seeweg auf die Kanaren durch 1000 Kilometer gefährlichste Gewässer. Der UN-Bericht dazu rechnet vor, dass auf dieser Fluchtroute alle 45 Minuten ein Flüchtling ertrinkt.

Was bitteschön soll daran eine Abwechlung für uns von den trüben Gedanken zum Westsaharakonflikt sein? Die eigene Haut ist einem eben manchmal näher als die Weltlage. Und in diesem Fall ist „die eigene Haut“ nicht im übertragenen Sinn gemeint. Jede dieser 1500 Polizeistationen hat ein paar halbwilde Polizeihunde im Schatten lungern. Sie sind gelangweilt, kräftig und auf Fußgänger trainiert. Sie sind jagdlustig. Bei unserer Geschwindigkeit passieren wir alle drei Minuten eine Polizeihütte. Alle drei Minuten sehen wir aus dem Augenwinkel zwei bis drei Hunde aus dem Schatten sich erheben und nach kurzem Verwundern auf uns zurasen. Wild bellend verfolgen sie uns und kommen unseren Waden sehr nahe. Zum Glück haben wir Rückenwind und erreichen so mit der zusätzlichen Motivation der Gejagten eine Geschwindigkeit, die uns rettet. Nachdem sie uns eingeholt haben, bleiben den Hunden etwa 10 Sekunden auf gleicher Höhe mit uns. Dann sind sie müde. Wir nicht. Wir sind dann wieder wach, abgelenkt, frisch im Kopf.

Alle drei Minuten wiederholt sich dieses Theater. Wir haben auch dafür eine Routine entwickelt. Kurz bevor wir die Polizeihäuschen erreichen, hören wir auf miteinander zu sprechen. Dann bemerken die Hunde uns erst, wenn wir auf gleicher Höhe sind. Damit reduzieren wir die gemeinsame Zeit wesentlich. Wir schauen kurz in den Rückspiegel, um sicher zu stellen, dass kein Verkehr von hinten kommt und wir seitliche Ausweichmanöver einbauen können – manchmal ist das nötig. Dann erhöhen wir unsere Geschwindigkeit und beobachten aus dem Augenwinkel, wie motiviert die Meute ist. So sehr zum Alltag gehört dieses Prozedere schon, dass wir sogar einen kleinen Film davon gedreht haben. Wer Angst vor Hunden hat, freue sich, dass er/sie das vom Sofa aus genießen kann. Ich muss dazu sagen, dass Imke nicht wusste, dass sie von mir gefilmt wurde: Ihre Reaktion entspricht voll und ganz ihrer natürlichen Coolness.

Wir sind jetzt in Bir Gandouz. 80 Kilometer sind es nur noch bis zur mauretanischen Grenze, eine Tagesetappe. Wir warten auf das Visum für Mauretanien und genießen es, auf dem Bett liegend mit den Zehen zu wackeln.