22. Februar 2018

Denguefieber

Von Myanmar nach Thailand

Der Grenzübertritt von Myanmar nach Thailand verlief schneller und reibungsloser als gedacht. Auf der einen Seite der Myanmar-Thailand Friendship-Bridge im kleinen Ort Myawaddy stempelte der burmesische Grenzbeamte unsere Pässe, wir schoben unsere Räder 50 Meter weiter und erhielten vom nächsten thailändischen Grenzer unser 30-Tage-Visum. Wieder ein neuer Stempel, wieder ein neues Land. Das wievielte jetzt eigentlich auf unserer Reise? Ich weiß es nicht.

Ein kurzer Halt am Straßenrand, wir rollen unsere burmesische Flagge ein und hissen die des Königreiches Thailand. Seit Indien weht an unserem Rad auch wieder eine neue Deutschlandflagge, nachdem wir die erste, die bereits fast bis zur Unkenntlichkeit verblasst und zerrissen war, in den Weiten der kasachischen Steppe verloren hatten. Alles fast schon Routine, so ein Länderwechsel. Diesmal brachte er jedoch eine bisher unbekannte Neuerung: Linksverkehr! Trotzdem ich etwas nervös war, ob ich im Verkehr auch immer über die richtige Schulter schauen würde, rollten wir entspannt die 15 Kilometer bis zum kleinen Ort Mae Sot auf thailändischer Seite, wo wir uns ein kleines Zimmer nahmen, um uns auf das neue Land vorzubereiten.

Denn obwohl es uns schon zur Gewohnheit geworden ist, so benötigen wir für jeden Wechsel in ein neues Land doch ein, zwei Tage Zeit. Es ist, als würde ein entschlossen vorwärts rollender Zug kurz anhalten müssen, bis der Wechsel in eine andere Spurbreite vorgenommen ist. Bereits während der ersten Kilometer auf neuem Boden nehmen wir jede Kleinigkeit am Straßenrand wahr, die uns erste Auskunft über ein neu zu entdeckendes Land gibt. Uns ist klargeworden, dass Grenzen häufig nur künstliche Linien durch ein zusammenhängendes Landschafts- und Kulturgebiet sind. Meist sieht es vor einer Grenze genauso aus wie dahinter, und auch die Menschen und Gepflogenheiten sind dieselben. Zwischen Thailand und Myanmar fallen mir jedoch mehr Unterschiede als erwartet auf: Hier in Mae Sot gibt es wieder gute Straßen, weniger Bambus- Häuser, viele dicke neue Autos statt Ochsenkarren, immer noch Pickup-Taxis, Menschen in westlicher Kleidung, es gibt wieder Läden, die man so nennen könnte, Cafés und Restaurants, die Leute sind größer und besser ernährt, ihre Freundlichkeit ist zurückhaltender und zeigt sich erst auf den zweiten Blick …

Nach zwei Tagen Vorbereitungen haben wir die neue Route recherchiert, eine thailändische Simkarte gekauft, haben Baht in der Tasche und können wieder in einer neuen Währung ausrechnen, wieviel Euro ein Mittagessen in Thailand so kostet (übrigens ca. 1,50 Euro) und sind in der Lage, die ersten kleinen Unterhaltungen auf Thai zu bestreiten. Wir sind bereit für die Strecke, die vor uns liegt, und freuen uns darauf, das neue Land zu erkunden.

Im Dschungel

Unsere Route führt uns von Mae Sot immer in Richtung Norden, stets dicht an der Grenze zu Myanmar entlang. Die Strecke ist in mehrfacher Hinsicht abenteuerlich, weshalb wir uns vorher genau informiert hatten. Zum einen fahren wir tagelang mitten durch den Dschungel. Dschungel sagt sich so leicht, aber dies hier ist wirklich Dschungel. Schaut man sich diese kleine Straße auf Google Earth an, wird man nicht viel mehr erkennen als ein schmales Asphaltband – immerhin, Asphalt!- inmitten von tiefem Grün. Sonst nichts. Es gibt keinen größeren Ort auf unserem Weg, nur kleinste Dörfer, deren Häuser zum Großteil mit Palmblättern gedeckte Bambushütten auf Stelzen sind. Das kennen wir schon aus Myanmar. Aber hier im bergigen Norden Thailands sind nur wenige Teile des Landes gerodet, um landwirtschaftlich genutzt zu werden. Der überwiegende Teil der Gegend besteht im wahrsten Sinne des Wortes aus undurchdringlichem Dschungel.

Wir sind umgeben von hohen unbekannten Bäume, deren grünes dichtes Dach sich manchmal über dem Asphaltband schließt, dazwischen verweben sich verschiedenste Sorten Palmen und Bambus, dicke braune Lianen und Blumenranken in grellem Orange, Lila oder Rot zu einem so dichten Vorhang, dass man kaum ein paar Meter hineinsieht. Wir sind fast allein auf der Straße unterwegs, es ist kaum Verkehr. Angenehme Stille umfängt uns. Dafür hören wir den Dschungel umso lauter. Laute Vogelschreie, die ich noch nie gehört habe, viele unterschiedliche Zikaden, hier und da ein Kreischen oder einen Ruf, die wir keinem der uns bekannten Tiere zuordnen können. Wenn es Nacht wird und die Geräusche des Tages noch mehr in den Hintergrund treten, wird der Dschungel umso lauter. Oft liegen wir im Zelt, lauschen in die Dunkelheit, und all die Geräusche, die wir nicht einordnen können, machen uns klar, dass in diesem tiefen Grün viel lebt, dessen Namen wir noch nie gehört haben. Da klingt es fast beruhigend vertraut, wenn sich wieder von irgendwoher der Abendgesang der Mönche als Einschlaflied unter alle anderen merkwürdigen Laute legt.

Ein weiterer Grund, der die von uns ausgesuchte Strecke abenteuerlich machte, waren ihre Höhenmeter. Wir hatten uns bewusst dafür entschieden, die großen Straßen Richtung Chiang Mai und Bangkok zu meiden, um den Verkehr zu umgehen. Lieber fahren wir viele Höhenmeter, aber ohne Verkehr, sagen wir uns immer. Diesmal warteten wirklich viele davon auf uns – und das sagen wir, obwohl wir ja schon einige davon gesehen haben. Hier im Norden Thailands fährt man sie zwar auf recht guten Straßen, dafür haben aber die Steigungen dieser Berge einen auch für uns neuen Grad der Perversion erreicht. Die Berge hier sind wirklich steil! Sie reihen sich einer an den anderen, in einer nicht enden wollenden Reihe von aufeinanderfolgenden grünen Steilwänden. Gerade hast du dich, alles ausschwitzend, was du an Wasser in dir hast, die eine Rampe hochgearbeitet und bist, den kurzen kühlenden Fahrtwind genießend, an der anderen Seite hinuntergerollt, da klebst du schon wieder am nächsten Berg, der sich senkrecht vor dir auftürmt wie eine steile Welle. Eine in der Tat beeindruckende Landschaft. Aber eine perverse Landschaft, wenn man sie mit dem Fahrrad fährt.

Das wurde mir klar, als ich auf den Tacho schaute, während mir das Wasser von der Nase tropfte, und ich mich dabei ertappte, dass ich diese 10%ige Steigung als erholsam erlebte. „Du fährst gerade die steilsten Stücke des Mont Ventoux mit einem Rad und Gepäck hoch, die zusammen 46 Kilo wiegen und bist sogar froh darüber, weil der letzte Hügel noch steiler war“, sagte ich verwundert zu mir selbst. Wenn ich dann allerdings bei 16 oder 18% anlangte, stieg ich ab und schob. Ungläubig und doch auch glücklich sah ich Ralph im Wiegetritt vor mir genau diese Steigung hochfahren, als sei es nichts. Ich musste fast lachen, aber ich war froh und dankbar darüber. War es doch ein Zeichen, dass er sich seit den zahlreichen Krankheiten und Fieberschüben in Myanmar wieder vollständig erholt hatte und ihm das Radfahren endlich wieder richtig Spaß machte. Auch wenn es absurd klingt, aber uns beiden machte das Radfahren in diesen Tagen richtig glücklich. Wir fühlten uns fit und genossen es, im Sattel zu sitzen.

Der dritte Grund, warum diese Strecke entlang der Grenze zu Myanmar eine abenteuerliche war, ist ein trauriger. Wir sind unterwegs in einem Gebiet, in dem die Karen leben, ein Bergvolk, das die drittgrößte Bevölkerungsgruppe im Vielvölkerstaat Myanmar stellt. Seit der Unabhängigkeit Myanmars im Jahr 1948 sind die Karen, wie auch viele andere ethnische Minderheiten, massiven Menschenrechtsverletzungen durch das burmesische Militär ausgesetzt. Immer wieder kam es zu Kämpfen in den bergigen Wäldern des Grenzgebiets. Die damit einhergehende systematische Ermordung und Vertreibung der dort ansässigen Karen, Zwangsarbeit, Vergewaltigung und anderes hatten den Beginn eines Flüchtlingsdramas zur Folge, das mittlerweile schon zum Alltag im Norden Thailands geworden ist. Über eine Million Menschen sind seither davon betroffen, rund 300.000 Menschen flohen nach Thailand, etwa die Hälfte davon leben zur Zeit in Flüchtlingscamps, ohne Hoffnung auf ein normales Leben oder einen legalen Status in Thailand. Selbst die Rückkehr in ihre zerstörten Dörfer ist ihnen nicht möglich, da riesige Gebiete entlang der Grenze vom burmesischen Militär vermint wurden.

Wir fahren tagelang vorbei an den Flüchtlingscamps der Karen. Sie sind hier überall, mitten im Dschungel. Im größten sollen 50.000 Menschen leben. Sie hausen in noch ärmlicheren Unterkünften als wir schon kennen, da es ihnen nicht erlaubt ist, sich ein Heim aus „dauerhaften“ Materialien zu errichten, obwohl viele Familien schon seit mehreren Generationen hier sind. Dicht gedrängt steht Hütte an Hütte. Soweit das Auge reicht zieht sich die Siedlung hinauf in die Berge. Kinder spielen im Dreck, es stinkt. Irgendwo in einem der Lager ist vor kurzem die Schweinegrippe ausgebrochen. Neben den hygienischen Verhältnissen sind der Mangel an Privatsphäre und Arbeitsmöglichkeiten und die Perspektivlosigkeit die größte Belastung für die Menschen. Wir können kaum beschreiben, was uns bewegte, als wir diese Lager direkt an der Straße sehen. Vor zehn Tagen kam es zu erneuten Kämpfen zwischen den Karen und dem burmesischen Militär bei einem Dorf hier ganz in der Nähe. 500 Familien flohen durch den Fluss, der die Grenze zwischen den beiden Ländern bildet, nach Thailand.

Die thailändische Polizei, dein Freund und Helfer

Es sind viel Militär und Polizei unterwegs hier im Norden Thailands. Zu Anfang fuhren wir vorsichtig und zögernd an den vielen Straßensperren und Checkpoints vorbei. Zum einen wohl, weil wir in China die Polizei fürchten gelernt hatten. Zum anderen auch, weil wir uns versichern wollten, ob unsere Weiterfahrt durch dies Gebiet der Flüchtlingscamps erlaubt und sicher war. Dies war uns zwar zuvor versichert worden, aber wir wissen, dass die Situation vor Ort oft noch eine ganz andere ist.

Wir konnten es kaum glauben. Zu groß ist vielleicht unser Trauma, das China uns mitgegeben hat. Aber stets, wenn wir langsam an einen Checkpoint heranrollten, grüßten uns die bewaffneten Uniformierten freundlich, winkten uns durch und lachten uns hinterher. Manchmal mussten wir natürlich doch mal links raus und anhalten. Doch nein, nicht etwa, um unseren Pass zu zeigen. Der Halt diente nur dazu, uns mit sanfter Höflichkeit eine schattige Bank als Ruheort anzubieten und Zeit für einen kleinen Schwatz zu haben, der immer verbunden wurde mit dem vorausschauend-empathischem Angebot, unsere Wasserflaschen aufzufüllen. Wir saßen meist sprachlos vor Staunen da. Zu lange war es her, dass wir Uniformen mit Freundlichkeit in Verbindung brachten.

Das sollte sich jetzt ändern. Man könnte diesen Abschnitt unserer Reise auch unter die Überschrift stellen: „Die Polizei, dein Freund und Helfer“.

Aus naheliegenden Gründen waren wir, wenn der Tag zu Ende ging, nicht sonderlich erpicht darauf, unser Zelt aufzustellen – so sehr ich unser kleines „Zuhause“ auch bereits vermisste. Nicht nur hätten wir hier im Wald vor lauter Unterholz nur mit größter Mühe einen ebenen und überhaupt freien Platz für unser Zelt gefunden. Wir waren auch nicht wild auf all das Getier, mit dem wir unseren Schlafplatz hätten teilen müssen. Vor allem die Ameisen sind überall. Unterkünfte gab es in den kleinen Dörfern, durch die wir fuhren, jedoch fast nie. Eine kleine Polizeistation aber fast immer.

Um unseren ersten Schlafplatz bei der Polizei mussten wir gar nicht bitten, er bot sich uns von selbst an. Wir saßen im Schatten einer Kokospalme direkt am Grenzfluss, der Thailand von Myanmar trennt, und machten Pause. Wir aßen das, was wir so in den vorangegangenen Bambushütten zum Verkauf angeboten bekommen hatten – Bananen, fade Chips und trockene Kekse – und schauten hinüber zum nur einen Steinwurf weit entfernten Burma. Es war eine idyllische Stelle, der Fluss machte eine kleine Biegung um helle Felsen herum, Leute in kleinen Holzbooten fischten, die goldenen Pagoden eines Klosters leuchteten warm in der Abendsonne. Nichts deutete darauf hin, dass wir auf ein Kriegsgebiet blickten und die gegenüberliegenden Berge vermint waren. Wir waren still und dachten über die Absurdität nach, wie unterschiedlich das Leben der Menschen diesseits und jenseits des Flusses war.

Da kam Anuphap zu uns heran. Er war vielleicht Anfang Zwanzig, trug ein tief ausgeschnittenes weißes T-Shirt und eine Holzkette. Er lächelte uns an, setzte sich neben uns und betrachtete wie wir still das gegenüberliegende Ufer. „Beautiful. But very sad. This is War-Zone.“ So eröffnete er das Gespräch. Er konnte nicht viel Englisch, wir kaum Thai, aber wir unterhielten uns trotzdem ganz gut. Er war der Polizist des Dorfes, bedeutete er uns, indem er auf das kleine Häuschen mit der thailändischen Fahne nebenan zeigte.

Und dann ging alles ganz schnell. Denn Anuphap konnte Gedanken lesen, die wir noch nicht einmal gedacht hatten. Das ist übrigens eine in Thailand weit verbreitete wundervolle Eigenschaft, die wir schon lange nicht mehr erlebt haben: empathisch Probleme vorwegnehmen, bevor man mittendrin steckt, und bei der Lösung sogar helfen.

„Habt ihr ein Zelt? Das könnt ihr hier gerne aufbauen! Seht mal, hier auf der kleinen Veranda gibt es Licht, das könnt ihr anschalten, wenn es dunkel wird. Hier findet ihr auch eine Steckdose, falls ihr euer Handy aufladen wollt. Soll ich euch den Ventilator anmachen? Kommt, ich zeige euch die Toilette, sie ist hier im Nebengebäude. Aus dem Duschkopf hier kommt Wasser, zwar nur kaltes, aber ihr könnt euch waschen. Habt ihr genug zu essen? Braucht ihr noch etwas? Wann wollt ihr morgen aufstehen, ich kann euch wecken.“ All dies so sanft, zurückhaltend und doch zugleich herzlich angeboten, dass wir erst einmal sprachlos waren. Dankbar sagten wir Ja, Ja, Ja zu allem und zu wohl einem der zehn schönsten Schlafplätze unserer Reise um die Welt.

Natürlich ließ es Anuphap nicht dabei bewenden. Er fuhr Ralph mit seinem Moped noch ins Dorf, um Benzin für unseren Kocher zu kaufen, brachte uns zum Abendessen leckeres „Weißnichtwas“ am Spieß, stellte uns der Fußballmannschaft des Dorfes vor, die später direkt neben unserem Zelt auf dem kleinen Platz vor der Polizeistation trainierte, machte uns in der Dunkelheit das Licht an und löschte es später wieder aus und erkundigte sich noch, ob wir dicke Schlafsäcke und Jacken hätten, denn der Morgen sei hier im Flussnebel sehr kalt. Sonst saß er in rücksichtsvollem Abstand vor seiner Polizeistation, um uns nicht zu stören. Am nächsten Morgen winkte er uns lange hinterher.

Während wir uns am folgenden Tag die steilen Steigungen der Berge hochkämpften, erschien uns diese Geschichte fast wie ein Traum. Bis uns Thailand von neuem mit der Freundlichkeit seiner Menschen überraschte.

Wir hielten an einem kleinen Checkpoint an, um nach Wasser zu fragen. Das nächste Dorf war noch viele Kilometer und Höhenmeter entfernt. Zwei junge dünne Kerle in Trainingshosen richteten sich in ihren Hängematten auf, in denen sie in der Hitze gedöst hatten. Ich traute meinen Ohren kaum, als ich sie uns zurufen hörte: „Welcome toilet! Free Wifi! You can put up your tent here. We cook dinner for you. We have rice and eggs. Dinner is at six o`clock!“

Obwohl es erst früher Nachmittag war, entschlossen wir uns zu bleiben. Nur ein Mensch ohne Herz hätte diese Einladung ausschlagen können. Danot und Oo waren sichtlich froh über Gesellschaft. Sie waren seit zwei Jahren hier in der Dschungeleinsamkeit unter einfachsten Lebensbedingungen im Dienst und vermissten ihre Familie und Freundin, wie sie uns erzählten. Es war herzerwärmend, mit welch ausgesuchter Höflichkeit und Zuvorkommenheit sie sich bemühten, unseren Aufenthalt bei ihnen so angenehm wie möglich zu machen. Sie kauften für uns im Dorfladen ein und verboten uns zu zahlen, sie wollten uns zur Dorfhochzeit mitnehmen und forderten die Dorfmädchen in Hochzeitskleidung auf, sich mit uns unpassend gekleideten Kurzhosenträgern fotografieren zu lassen.

„Imki! Alf! Come, take a shower!“ So wurden wir später zur blauen BASF-Tonne geführt, die hinter dem kleinen Häuschen stand und in der eine Plastikkelle schwamm, um sich zu übergießen. (Wie ihr gemerkt habt, haben wir unsere Namen in Asien ein wenig abgeändert, um den Menschen etwas über ihre verzweifelten Aussprachversuche hinwegzuhelfen. Wir sind hier Imki und Alf, und das klappt prima.)

Auf dem offenen Holzfeuer hinter der Hütte kochten sie uns am Abend Reis und Omelette. Wir brachten uns gegenseitig Thai und Englisch bei und spielten uns Lieblingsmusik vor. Den Rest des Abends brachten wir mit süßer Milch in Flaschen in den Händen (wohl etwas extra Schickes, das sie für uns gekauft hatten) im blinkenden Warnlicht des Checkpoints auf Baumstümpfen an der Straße zu – ich vermute, so sollte auch das Dorf etwas von ihrem besonderen Besuch mitbekommen. Auch sie wollten am nächsten Morgen gar nicht aufhören zu winken, als wir losfuhren. Oo hatte Tränen in den Augen und sagte, er würde uns vermissen. Wie ganz andere Checkpoints das hier in Thailand doch waren, im Vergleich zu China.

Denguefieber

Das Wort „Dinga“ kommt aus dem afrikanischen Sprachraum, wo es einen Schmerzkrampfanfall beschreibt, der ausgelöst wird durch einen bösen Geist. Im dichten Dschungel, durch den wir schon seit vier Tagen fahren, seit wir die Grenzstadt Mae Sot verlassen hatten, könnten sie hausen, die bösen Geister. Er behaust zumindest Zehntausende burmesische Flüchtlinge in primitiven vorläufigen Bambushütten. Sie leben hier teilweise seit mehr als 20 Jahren und sind auf der Flucht vor der burmesischen Armee, die die letzten Jahre immer in der Trockenzeit ihre brutalen Winteroffensiven gegen die Zivilbevölkerung startete jenseits des Flusses. Noch im November gab es hier Kämpfe und jetzt sehen wir die Soldaten der thailändischen Armee in schwarzen Kampfanzügen mit Stahlhelmen, Schnellfeuerwaffen und gerußten Gesicherten üben. Am Straßenrand im Dickicht immer wieder Schilder mit einem Totenkopf und dem großen Wort „DANGER“. Sie üben hier wohl mit scharfer Munition.

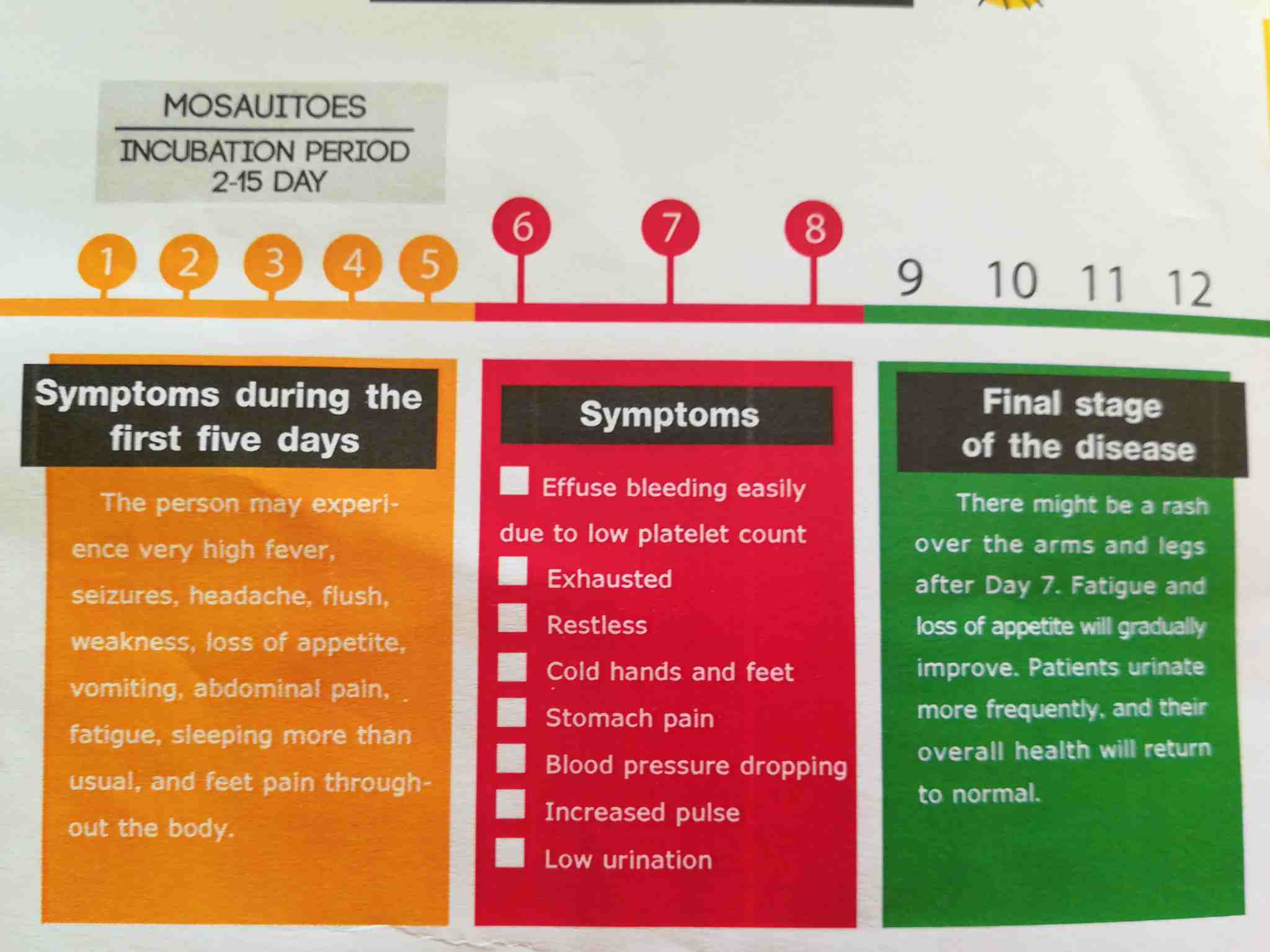

Wir fahren an einem Dorf entlang, das sich zwischen Fluss und Straße unter das dichte Dach der Bäume drängt. Nein, eigentlich kein Dorf, eine Stadt! Hier leben 50.000 Flüchtlinge der ethnischen Minderheit der Karen, die Hütten stehen so dicht beieinander, dass die Dächer aneinander stoßen und eine kilometerweite graue Bananenblattschindelfläche bilden. Hier werden die bösen Geister geboren, hier vermehren sie sich. Sie leben vom Blut, nicht nur bei Nacht, auch bei Tag saugen sie die Menschen aus. Sie sind die gefährlichsten Lebewesen der Welt. Niemand tötet mehr. Sie heißen Gelbfiebermücke, Anopheles, ägyptische oder asiatische Tigermücke. Sie sind unter anderem die Überträger des Denguefiebers. Eines der sogenannten hämorrhagischen Fieber. Hämorrhagisch heißt „blutzerreißend“ und das ist auch schon der ganze gruselige Tatbestand in einem Wort beschrieben. Der durch die Mücke übertragene Dengue-Virus zerstört die wichtigen Blutplättchen, die für die Blutgerinnung zuständig sind, so dass es nach Tagen inneren Kampfes dazu kommen kann, dass eine Blutgerinnung nicht mehr stattfindet. Es kommt zu inneren Blutungen und zu einem tödlichen Schock mit Organversagen. Von den weltweiten jährlich 50 bis 100 Millionen Dengue-Infektionen enden allerdings nur ca. 22.000 tödlich. Das könnte sich nach einem beruhigend geringen Risiko anhören, wüsste man nicht gleichzeitig, dass selbst die besten Krankenhäuser dieser Welt dem Virus völlig hilflos gegenüberstehen. Es gibt keine Therapie gegen eine Dengue-Infektion! Wie wir mit Entsetzen feststellen mussten, bedeutet dies praktisch: Man macht jeden Tag ein Blutbild und beobachtet gebannt, wie der Wert der Blutplättchen fällt. Beeinflussen kann auch die moderne Medizin diesen Absturz nicht. Ein gesunder Erwachsener hat zwischen 150.000 und 400.000 Blutplättchen pro Mikroliter Blut. Sinkt der Wert unter 35.000, würde man Blutkonserven geben, in der Hoffnung, kritische Blutungen hinauszuzögern, bis dann eine Erholung der Blutwerte aufgrund des Krankheitsverlaufs einsetzt. Was aber, wenn keine rechtzeitige Besserung einsetzt? In den langen schlaflosen Fiebernächten kommen Bilder in den eigenen Kopf und lassen sich nicht mehr vertreiben: Wir sind Piloten in einem abstürzenden Flugzeug ohne Steuerung. Wir starren auf den Höhenmesser, die Anzeige zählt rasend schnell gegen Null. Wir können nur beobachten.

Tag 1

Vielleicht ist der Virus schon seit fast zwei Wochen in meiner Blutbahn, vielleicht auch erst zwei oder drei Tage. So lange ist der kleine Stich her, der mich von einer tagaktiven Mücke unmerklich erwischt haben muss. Erinnern kann ich mich nicht, gestochen worden zu sein. Ich hatte mich eingesprüht mit Mückenmittel, hatte, soweit das auch beim Radfahren möglich ist, meine Haut mit langer Kleidung bedeckt und nachts schliefen wir sowieso immer unter dem Mückennetz. Wir wissen um die Risiken eines Mückenstichs. Es half uns leider nichts. Sie hat mich trotzdem erwischt. Das wusste ich aber noch nicht und ich fühlte mich vor allem in den letzten Tagen so stark wie seit langem nicht mehr. Wir hatten heftigste Steigungen und Höhenmeter hinter uns gebracht und gestern Nachmittag die kleine Stadt Mae Sariang erreicht. Hier im abgelegenen Grenzgebiet zu Burma gab es nicht viel Touristen. Aber die Versorgung war hier gut. Wir gönnten uns ein nettes Zimmer und wollten die nächsten harten sieben Tage vorbereiten, die berüchtigte Mae Hong Son-Runde. Als ich erwachte, wusste ich allerdings sofort, dass etwas nicht stimmt. Ich war nassgeschwitzt, als hätte ich in einer Pfütze geschlafen. Ich fröstelte und wusste, dass ich wieder Fieber hatte. Ich war niedergeschlagen: Schon wieder würden wir eine Zwangspause einlegen müssen, schon wieder würde ich mich aus einem Krankheitstief herausarbeiten müssen. Aber ich konnte mich nicht wirklich darüber ereifern. Ich war unsagbar müde und verbrachte den ganzen Tag im Bett. Ich lag auf der Seite und dämmerte mit starrem Blick zur Wand vor mich hin. Ich hatte weder Durchfall noch irgendwelche Schmerzen, kein Erbrechen. Ich war müde. Sehr müde. Das kannten wir auch schon von Myanmar, wo wir uns selbst medikamentierten, weil ein vernünftiger Arzt, mit dem wir uns auch verständigen könnten, nicht erreichbar war. Die medizinische Versorgung in Burma ist immer noch weit unter Standards, wie wir sie von Europa kennen. Jetzt beschlossen wir, am nächsten Tag einen Arzt zu suchen, Thailand ist in dieser Hinsicht sehr gut und wir hatten in Erfahrung gebracht, dass es ein kleines Krankenhaus gab. Jetzt also wollten wir Klarheit. Hatte dieses erneute Fieber mit der heftigen Erkältung zu tun, die ich Anfang Januar von Indien mitbrachte?

Tag 2

Das Fieber überschritt in der Nacht 39 Grad. Ich hätte die zwei Kilometer zum Krankenhaus nicht mehr mit dem Fahrrad geschafft. Ich war ohne innere Spannung. Vor 48 Stunden hatte ich noch Steigungen über 20 Prozent im Wiegetritt mit einem 50 Kilo-Fahrrad gefahren bei rund 35 Grad im Schatten und fühlte mich gut. Jetzt versetzte mich der Gang ins drei Meter entfernte Bad in Schüttelfrostanfälle. Einmal mehr war ich fasziniert, wie schnell ich aufgrund von Fieber oder Durchfall und Erbrechen innerhalb weniger Stunden alle Kraft verlieren konnte. Ich war froh, nicht allein zu sein. Ohne Imkes Unterstützung hätte ich echte Schwierigkeiten gehabt, meinen Weg zum nächsten Arzt zu finden. Dort saß ich jetzt im offen überdachten Wartebereicht der Ambulanz von einem einfachen Betonflachbau, den man getrost als primitives Dschungelkrankenhaus bezeichnen konnte. Die Einrichtung sah nicht vertrauenswürdig aus. Schon der Anblick hätte einem den Angstschweiß aus den Poren treiben können. Aber wir waren froh, überhaupt einen Arzt sehen zu können. Mal schauen, was uns erwarten würde. Alles trug Anzeichen der typischen Verrottung der Tropen, die selbst solide Bauten innerhalb von wenigen Jahren zerfrisst. Der Arzt sprach ein wenig Englisch. Viel ist auch nicht nötig, denn hier haben die meisten Patienten Fieber oder sind chirurgische Notfälle. Ich hing so debil auf dem dreckigen Plastikstuhl im Wartebereich, dass es für jeden einigermaßen routinierten Arzt keiner Anamnese bedurft hätte: Bei dem machen wir erstmal ein Blutbild und untersuchen auf die üblichen Verdächtigen: Gelbfieber, Malaria, Dengue. So geschah es. Ich sollte mir an Schalter neun Blut abnehmen lassen und auf das Ergebnis warten. Für diesen Fall hatten wir zu Hause sterile Nadeln gekauft und 18.000 Kilometer um die Welt getragen. Für den Fall, dass wir in einem Drecksnest irgendwann uns Blut abnehmen lassen müssen und es keine sterilen Nadeln geben würde. Aber es gab nicht nur sterile Bestecke, sondern auch eine sehr routinierte Krankenschwester, die das Stechen hervorragend beherrschte.

Jetzt saßen wir da und warteten auf die Laborergebnisse. Das sind normalerweise die Situationen, in denen die Phantasie, die negative Erwartung und der fiebergetrübte Verstand einem ordentlich einheizen. Hier sitze ich jetzt am Sonntagmorgen unter dem dreckigen Ventilator und warte auf das Urteil. Angst beschleicht einen, befeuert von den schlimmsten Erwartungen. Aber so war es nicht. Ich hatte keine Sorge und genau das hätte mich stutzig machen sollen. Denn jetzt öffnete sich das Schiebefenster und der Laborzettel wurde mir mit dem Hinweis überreicht, zurück zum Arzt zu gehen. Ich schaute auf das komplett in Thailändisch verfasste Formblatt. Darauf befanden sich jetzt drei große Stempel: zwei blaue mit dem Wort NEGATIV und ein großer roter mit dem Wort POSITIV. Erst in diesem Moment wurde mir klar, dass dies möglicherweise ein Schicksalszettel sein würde. Ohne den Blick vom roten Stempel zu wenden ging ich die paar Meter zum Arzt-Kabuff zurück. Dort setzte ich mich wieder auf den dreckigen Plastikstuhl. Ich habe keine Erinnerung mehr an die dort verbrachte Zeit. Das folgende Arztgespräch ging etwa so: „No Malaria, no Typhus. But you have Dengue. Yes, it is sure 70 percent. Come back Tuesday, then we will test again. But you have Dengue. No, we can not treat Dengue. We will give you medicine against pain. Pain will be heavy.”

Tag 3

Ich erwachte zu einer makabren Einsicht. Im Nachhinein erinnerte ich mich, dass wir es schon immer auf unseren Merkzettel für die wichtigsten und gefährlichsten Krankheiten geschrieben hatten. Der lag zusammengefaltet bei unseren Medikamenten in der Satteltasche. Mein Bruder hatte uns damals die wichtigsten Informationen zusammengestellt und beim einen oder anderen heftig eingeschärft, was in diesem oder jenem Fall unbedingt zu beachten und zu tun sei. Dort standen auch die Informationen zu Denguefieber. Dort stand vor allem, dass wenig zu machen sei. Eine Therapie gebe es nicht. Aber etwas Wichtiges hatten wir vergessen, etwas Lebenswichtiges. Jetzt beim Aufwachen fiel es mir ein und ich wusste, dass der Tag heute anders verlaufen würde. Denn dort auf unserem Notfallzettel stand: „Reise abbrechen.“

So viel an dieser Krankheit erschien mir bis hierher schon recht heimtückisch. Aber am hinterhältigsten ist die Tatsache, dass, hat man sie schließlich glimpflich überstanden, man sie noch mehr fürchten muss als jemals zuvor. Denn eine Zweitinfektion mit Denguefieber ist 100-mal tödlicher als beim ersten Verlauf der Krankheit. Unsere Route sollte uns von hier im Norden Thailands nach Laos, nach Kambodscha, zurück nach Thailand über Malaysia nach Singapur bringen. Noch drei Monate hier in Südostasien, mitten durch das gefährlichste Dengue-Infektionsgebiet. Jahrelange Vorbereitung, unsere akribische Planung, die ganze Zeitschiene für die restliche Weltreise waren weggewischt in diesem Augenblick durch die zwei Worte auf dem Zettel: „Reise abbrechen“.

Es dämmerte noch nicht, vermutlich war es gerade mal 6 Uhr. Imke schlief noch fest. An der Zimmerdecke zerschnitt ein fahler Streifen Licht von der Straßenlaterne das Dunkel. Durch die Gaze des Moskitonetzes starrte ich an die Decke. Wir würden alles umwerfen, heute noch. Ich verspürte in diesem Moment kein Bedauern. Ich sah die Notwendigkeit vor mir, wie einen kalten Streifen Licht, der das Dunkel zerriss. Alles andere lag schon jetzt in der Vergangenheit, auch wenn es noch gar nicht geschehen war. Das hier ist nicht mehr unser Weg. Unser Weg würde ein anderer sein. Jetzt wussten wir es; jetzt würden wir ihn gehen können. Der Streifen Licht an der Decke verlor seine Leblosigkeit, das Fahle färbte sich in warmes Orange. Heute würden wir alles umwerfen. Die Sonne ging auf.

Tag 4

Chiang Mai ist die zweitgrößte Stadt Thailands, besonders beliebt bei Ausländern, die in Thailand beruflich tätig waren und sich jetzt im Land zur Ruhe setzen wollen. Wenn diese Expats ein Krankenhaus brauchen, dann gehen sie ins Chiang Mai Ram Hospital. Wir hatten einen Pickup organisiert, der uns morgens um 8 Uhr abholte und die 200 Kilometer nach Chiang Mai brachte, zusammen mit unserem Gepäck und den Rädern. Wir hatten ein Zimmer reserviert im Hotel direkt neben dem Ram Hospital. Gegen 13 Uhr saßen wir in dessen Ambulanz und hatten das Gefühl, in einer der modernsten Kliniken des Planeten zu sein. Wir kamen aus dem Dschungel, aus Myanmar, und jetzt waren wir umgeben von himmelblauen Krankenschwestern mit makellosen Häubchen und Computerpads, auf denen die Krankenakten gespeichert waren. Wir saßen in Ledersofalandschaften, wurden in Laborbereiche geleitet, zum Röntgen geführt, vom Arzt empfangen. So verbrachte ich vier fieberfröstelige Stunden mit dem krankheitsgedämpften Bewusstsein, dass was immer mit mir geschehen möge, es gut wäre, dass es hier mit mir geschehe.

Noch nie übergab ich so vertrauensselig die Verantwortung für meine Gesundheit in fremde Hände. Ich war erschöpft und müde. Ich war froh, es bis hierher geschafft zu haben. Ich wollte nicht mehr mitdenken müssen. Ich sammelte meine Kräfte für den inneren Kampf mit dem blutzerreißenden Fieber. So hing ich tief im Sofa im Ambulanzbereich und wartete, bis ich aufgerufen wurde. Wir hatten die richtigen Entscheidungen getroffen und wir hatten entschlossen gehandelt. Das Faltblatt, das ich in meinen Händen drehte, sagte mir voraus, dass Tag 6, 7 und 8 die entscheidenden Tage werden würden: die roten Tage! Jetzt wurden Truppen gezählt für die Schlacht, die bevorstand. Meine Blutplättchen waren um rund 20.000 gefallen seit der Messung in Mae Sariang. Heute stand ich bei 89.000 und ich fragte mich, wie das noch werden würde, wenn das erst das Vorspiel war. Während des Gesprächs mit der Ärztin ging mein Kreislauf in die Knie und mir wurde schwarz vor Augen. Ich schaffte es gerade noch auf die Liege in der Ecke und war in Sekunden von einem Schweißausbruch völlig durchnässt. Weder Ärztin noch Krankenschwester schien Notiz davon zu nehmen. Vermutlich hatten sie bei Denguefieber-Patienten schon Beeindruckenderes erlebt.

Tag 5

Unser Hotel befand sich 20 Meter vom Haupteingang des Ram Hospital entfernt. Heute bewältigte ich diese 20 Meter mit großem Bedacht. Man könnte auch sagen, ich schlich mich hinüber, möglichst kräftesparend, bevor ich mich in den weichen Schützengraben der Sofalandschaft in der Ambulanz fallen ließ und dort Deckung suchte vor weiterer Anstrengung. Imke wollte mir das Handy geben, um mich abzulenken, aber das war mir zu anstrengend. Ich beobachtete lange das ältere Ehepaar, das uns gegenüber saß, und versuchte herauszufinden, ob deren Englisch eher auf USA oder auf Australien hindeutete. Es war so eine fiebrige Beschäftigung, die eigentlich keine Tätigkeit war, sondern eher eine Art mentales Fliegenpapier, an das sich der Geist festklebt und nicht mehr lösen kann. Nach etwa einer Stunde Wartezeit wollte Imke, die mein abwesendes Starren bemerkte, wissen, was ich denke. Ich äußerte meine Vermutung, dass die beiden Australier sein könnten. Imke lächelte und wies auf die riesige Aufschrift auf dem T-Shirt der Frau hin: „Adelaide University“.

Ich wurde aufgerufen zur Blutabnahme. Mein Blutdruck lag bei beeindruckenden 74 zu 45. Das wurde aber von den himmelblauen Schwestern erst nach fünfmaligem Messen mit drei unterschiedlichen Maschinen in ihren Pad eingetragen. Zunächst hielten sie die Blutdruckmessgeräte alle für defekt. Die restlichen Wege dieses Tages durfte ich jetzt im Rollstuhl zurücklegen und mir dämmerte, auf was das hinauslaufen würde. Als meine Blutwerte aus dem Labor kamen und ich die Ärztin sprechen konnte, waren die Truppen bei 71.000. Weitere 20.000 Verluste seit gestern. Wenn das so linear weiter fällt, unterschreite ich in zwei Tagen die kritische Marke. Und dann? Innere Blutungen? Dabei beginnen morgen erst die roten Tage! Ich merke, dass ich jetzt bei diesem Gedanken zum ersten Mal Angst habe.

Ich muss wohl einen Teil der Rede der Ärztin bei diesem Gedanken verpasst haben, denn alle im Raum schwiegen jetzt und schauten mich an. Ich begriff nicht. Dann wiederholte die Ärztin: Angesichts der Werte halte sie es für besser mich stationär aufzunehmen, sofort. Wenn ich dem nicht zustimmen würde, müsste sie mich bitten, eine Verzichtserklärung zu unterschreiben. Das Risiko sei ihr zu groß. Ich stimmte ohne weitere Überlegung zu. Obwohl ich Krankenhäuser natürlich hasse, war es mir in diesem Moment egal. Die Ärztin schien über meinen fehlenden Widerstand etwas überrascht, vielleicht machte ich gestern noch einen kämpferischeren Eindruck, als ich darauf bestand, den PCR-Test zu machen. Jetzt war es mir egal. Ich war müdemüdemüde. Ich ließ mich im Rollstuhl zurück in den Blutbereich schieben, wo mehrere Schwestern versuchten, auf meinen Handrücken einen permanenten Zugang für die Infusionen zu legen. Es war eine Schweinerei, ein Gemetzel. Innerhalb weniger Minuten waren meine Handrücken von Blutergüssen aufgrund durchstochener Venen übersät und die Schwestern durchgeschwitzt. Ich hatte zu wenig Blutdruck. Schließlich holten sie einen alten Haudegen von Station, und der gelang ein sehr schmerzhafter Durchstich. Obwohl ich in dieser Hinsicht noch nie ein Held war, wurde mir noch nicht einmal schlecht, ich war zu müde, mir war kalt.

So lag ich jetzt am Tropf in der Ecke auf der Liege unter einem halben Dutzend weißer großer Badetücher, darüber meine schwarze Softshelljacke ausgebreitet bis unters Kinn gezogen. Gleich würde ein Bett oben auf Station frei gemacht sein. Irgendwie setzte ich mir in den Kopf, dass ich jetzt in dieser Situation eine kleine Videobotschaft für die Freunde aufnehmen müsste, um sie über die aktuellen Ereignisse zu unterrichten. Als ich das Standbild der fertigen Aufnahme betrachtete, wurde mir klar, dass wir das niemand zeigen sollten, den wir nicht zu Tode erschrecken wollten. Ich sah beschissen aus.

Tag 6

Die Nacht war eine zähe fiebrige Reihe des aus dem Schlaf- Gerissenwerdens. Alle zwei Stunden kamen die Schwestern und weckten mich zum Blutdruckmessen. Ich muss ihnen gestern wohl einen ordentlichen Schreck eingejagt haben mit meinem niedrigen Blutdruck. Ich glaubte nicht geschlafen zu haben. Die Nacht war eine Reihe grüblerischer Gedankenphasen im Dunkeln, unterbrochen vom Aufflackern der Neonröhren, wenn die Schwestern wieder die Blutdruckmaschine ins Zimmer schoben. Die Reihe wurde morgens um 6 abgeschlossen durch die Pferdespritze, die in meiner Armbeuge zum täglichen Blutbild gefüllt wurde. Dann war Ruhe. Bis Judy kam. Judy ist sehr gesprächig, ganz im Unterschied zu den restlichen sehr höflich zurückhaltenden, schweigsamen thailändischen Krankenschwestern. Judy arbeitet in der Verwaltung und ist in Stuttgart aufgewachsen. Sie spricht wie ein Wasserfall astreines Deutsch mit Stuttgarter Schwäbisch-Einschlag. Eigentlich ist sie hier, um mit uns die Versicherungsfrage mit unserer Reisekrankenversicherung zu klären. Sie erzählt mir aber nach der durchwachten Nacht die einzige Geschichte auf dieser Welt, die ich jetzt nicht hören will:

Kürzlich sei ein 19 jähriges deutsches Mädchen eingeliefert worden: Denguefieber. Sie sei natürlich schon bei Einlieferung in einer schlechteren Verfassung gewesen als ich. Als ich diesen Satz höre, weiß ich natürlich, auf was das hinauslaufen wird und ich möchte mich wehren. Möchte nicht mehr zuhören müssen. Judy spricht aber zu schnell weiter, zu viel und ich bin gebannt wie das Kaninchen vor der Schlange. In diesem Moment kann ich dieses Sprachbild körperlich fühlen. Sie hätte auch noch Typhus gehabt, wäre allein gereist. Sie wäre ziemlich bald auf Intensiv gekommen, sei dann kaum mehr ansprechbar gewesen. Ihre Blutwerte wären so schnell gefallen, dass trotz Bluttransfusionen die Werte immer schlechter geworden seien. Dann hätte man Judy gerufen, sie, die hier als Einzige Deutsch spreche. Die Ärzte wussten, dass sie nichts mehr tun konnten – es gebe gegen Dengue ja keine Therapie. Judy hätte ihr auf ihrer Muttersprache beibringen müssen, dass es zu Ende gehe und sie ihre Eltern in Deutschland anrufen müsse. Das Mädchen habe bitterlich geweint.

Judy schaut auf und sieht mich. Jetzt scheint sie zu begreifen, wem sie diese Geschichte gerade erzählt und sie fügt schnell hinzu: „Ich weiß gar nicht, was aus ihr letztlich geworden ist.“ Wenig später kommen meine Blutwerte: 61.000. Seit gestern weiter um 10.000 gefallen. Den restlichen Tag und die folgende lange schlaflose Nacht bekomme ich das Ende des jungen Mädchen nicht mehr aus meinen fiebrigen Gedanken. Am traurigsten machte mich die Vorstellung, dass sie vor dem Telefonat so sehr weinen musste.

Tag 7

Mit einer düsteren Stimmung beginne ich den Tag. Blutdruck- und Fiebermessen, Blutabnehmen, alles geht an mir wie hinter einem Schleier vorüber. In Gedanken bin ich irgendwo anders. Wie jeden Tag versuche ich so viel Wasser zu trinken wie möglich, erbärmlichster Ausdruck der Hilflosigkeit gegenüber einer Krankheit, die auch tödlich verlaufen kann. Gegen die es aber keine andere Therapie gibt außer Wassertrinken und Schlafen. Sie wird bei mir glimpflich verlaufen, eigentlich gibt es darüber jetzt keinen Zweifel mehr, aber das Wasser und der Schlaf schmecken vergiftet. Meine Blutplättchen stehen heute bei 60.000, keine weiteren Verluste. Der Absturz ist gestoppt. Stillstand als Erfolgsmeldung. Die Ärztin freut sich. Sie sagt vorher, dass der Wert morgen zum ersten Mal steigen wird. Dann könne ich entlassen werden. Ich wundere mich, dass ich mich nicht mehr freuen kann darüber. Es kommt mir unendlich lange vor, seit ich am Samstag vor einer Woche mit Fieber aufgewacht bin. Ich habe einen ganz ekelhaft bitteren Geschmack bei allem, was ich trinke oder esse. Ich habe das bestimmte Gefühl, dass dieser Geschmack nicht von meiner Zunge kommt, sondern aus meiner Erinnerung der letzten sieben Tage und meinen düsteren Gedanken.

Tag 8

Heute werde ich entlassen. Wie angekündigt war mein Blutplättchenwert gestiegen. Ich solle noch ohne Alkohol feiern, sagt die Ärztin. Ich hätte einen Leberschaden, Hepatitis. Das hinge mit der von meinem Körper bekämpften Infektion zusammen, die scheinbar nicht ganz spurlos an mir vorüber gegangen ist. Es würden aber keine dauerhaften Leberschäden zurückbleiben. Einige Wochen noch und dann sei auch die Hepatitis überstanden. Ich nehme das so hin. Wir packen unsere Sachen – Imke konnte während der letzten Tage auf einem Beistellbett auch in meinem Zimmer schlafen. Eine Krankenschwester kommt mit einem Einkaufswagen, in den wir unsere zwei Satteltaschen stellen. Sie besteht darauf und fährt uns den Wagen bis in die Lobby unseres Hotels. Dann sitze ich auf dem Bett des Hotelzimmers und müsste mich eigentlich freuen. Ich empfinde aber nur Niedergeschlagenheit. Ohne dass es mir in den letzten Tagen wirklich zu Bewusstsein kam, hatte ich Gedanken gedacht, die man nicht so einfach abschütteln kann. Auch Imke ist niedergeschlagen. Es waren anstrengende Tage gewesen.

Australien

Wie es weitergeht, ist schnell erzählt. Wir mussten uns auch schnell entscheiden, denn unser Visum in Thailand läuft aus. Aber wir merken, dass vieles von dem, was wir in den letzten Tagen erlebt haben, uns noch nachhängt und wir mit einigen Gefühlen und Erfahrungen vielleicht noch nicht abgeschlossen haben.

Wir haben uns, wie schon erwähnt, entschlossen, unsere Reise durch Südostasien abzubrechen. Das Risiko einer Zweitinfektion ist uns zu hoch. Darüber mussten wir nicht lange nachdenken.

Südostasien zu verlassen ist traurig und tut weh. Nicht nur, weil wir so viel nun nicht sehen können, auf das wir uns sehr gefreut haben. Es tut uns auch um die thailändische Kultur leid, die wir gerne noch intensiver kennengelernt hätten.

Viel größer als die kleine Wehmut aber ist unsere Dankbarkeit, dass es Ralph wieder gut geht und er sich mit jedem Tag mehr erholt. Das ist uns das Allerwichtigste.

Deshalb fiel uns die Planänderung vielleicht auch gar nicht so schwer. Am 28. Februar fliegen wir von Chiang Mai nach Perth, Australien. Ein riesiger fast Dengue-freier Kontinent wartet auf uns! Wir wollten ja sowieso nach Australien, nun haben wir umso mehr Zeit für die gigantischen Distanzen dort.

Wir blicken nach vorn und freuen uns schon jetzt riesig auf vieles, das wir schon lange nicht mehr hatten: Übernachten im Zelt und das ganze dazugehörige Camperleben, einsame Strände, endlose roterdige Weite vor blauem Meer, Gespräche mit Menschen in einer gemeinsamen Sprache….

Und wir freuen uns immer wieder neu aufs Fahrradfahren!