2. August 2018

Nookawarra Station

Hier geht es zur neuen Fotogalerie Australien 3 (klickklick)

Eine rote Staubfahne steigt hinter uns in den Himmel. Die Reifen wühlen sich durch Sand und Geröll. Wir haben vorgestern die geteerte Straße verlassen, den „Great Northern Highway“, der zu den abgelegensten asphaltierten Straßen der Welt zählt. Seitdem sind wir auf einer unbefestigten Piste unterwegs. Vor uns der schon altvertraute Anblick, so wie man sich Australien vorstellt: rote Erde und trockenes Buschwerk soweit das Auge reicht. Darüber wölbt sich ein hoher blauer Himmel. Seit drei Tagen ist uns kein Auto begegnet.

Wir passieren ein großes Schild mit ernsten schwarzen Buchstaben: „Please keep radiosilent. You are entering Murchison Radio Telescope Area!“ Wir werden aufgefordert unseren CB-Funk auszuschalten, weil wir im Begriff sind das Gebiet des Murchison Radioteleskops zu durchfahren. In einem exakt quadratischen Areal von mehreren Kilometern sind hier Parabolspiegel angeordnet, die die Funktion eines gigantischen elektromagnetischen Ohrs übernehmen, das in die tiefe Unendlichkeit des Weltalls lauscht. Die großen Radioteleskope haben alle eines gemeinsam: Um ungestört ins All zu lauschen, befinden sie sich alle am besonders stillen Arsch der Welt, in der sibirischen Taiga, in der südamerikanischen Atacamawüste, in den endlosen Wäldern Alaskas oder eben hier im Nordwesten Australiens. Wenn außerirdisches Leben Krach machen sollte, könnte die Menschheit hier zuerst davon hören, hier in der menschenleeren Stille des Murchison Shire, einem der dünnstbesiedelsten Gebiete eines dünn besiedelten Kontinents. 110 Einwohner teilen sich hier großzügige 41.000 Quadratkilometer australischen rotstaubigen Buschlands. Wir sind zumindest in den letzten drei Tagen keinem von ihnen begegnet. Kein Auto, keinen Menschen, keine lärmenden Außerirdischen sehen wir auf dieser 300 km langen Staubstraße. Allerdings fühlen wir uns hier ganz schön außerirdisch – diese Leere muss die Psyche erstmal wegstecken, diese Leere und die in sie einströmende Stille des Weltalls.

Unser CB-Funkgerät lassen wir erstmal ausgeschaltet, wie von uns gefordert. Aber warum haben wir plötzlich ein Funkgerät?, werdet Ihr Euch fragen. Das hängt mit einigen Planänderungen zusammen. Um das zu erklären blenden wir rund vier Wochen zurück:

Von Carnarvon fuhren wir nach Coral Bay, einer kleinen Siedlung am Meer. Vor der Westküste Australiens befindet sich das Ningaloo Riff, UNESCO Welterbe und eines der am küstennähesten Korallenriffe der Erde. Besonders gut zum Schnorcheln. Hier verbrachten wir drei Tage mit Tauchen und dem Betrachten der faszinierenden vielfältigen Unterwasserwelt mit bunten Fischen, Wasserschildkröten und Rochen. Wir wissen beide nicht mehr genau, wie es eigentlich kam. Vielleicht war die Email eines guten Freundes der Auslöser. Dieser Freund schrieb, ihm sei aufgefallen, dass in unserem letzten Australienbericht die Menschen völlig gefehlt hätten. Dabei seien es doch gerade unsere Begegnungen mit Menschen, die unsere Reise so besonders machen würden. Das machte uns nachdenklich. In den letzten Tagen waren unsere Gedanken während wir im Sattel saßen immer mehr mit dem Ende unserer Reise beschäftigt. Wie wollten wir es gestalten? Wie kann man nach zwei Jahren Radfahren einfach aufhören? Könnte es ein geographisches „Ziel“ geben, an dem wir dann ein Abschlussfoto machen würden, und das war`s dann, Schlusspunkt der Weltreise erreicht?

Schnell war uns klar, dass all das keine Möglichkeiten für uns waren. Das eigentliche Ende unserer Reise wird das Wiedersehen mit unseren Freunden und unserer Familie und die gemeinsame Radtour von München nach Biberach sein – dessen sind wir uns sicher. Wir sind überzeugt, dass es keinen geographischen Ort geben kann, an dem unsere unglaubliche Reise endet. Das Heimatziel sind die Freunde. Aber wie würde das Ende unserer Reise in Australien dann aussehen? Wir waren etwas ratlos.

Nun wussten wir es plötzlich. Seit vielen Tagen hatten wir darüber gesprochen, während wir vor unserem kleinen Zelt im Busch saßen und die Fliegen verscheuchten. Jetzt, auf dem hässlichsten Caravanpark unserer Reise, in Coral Bay auf den Steinbänken der Campingküche sitzend, lag es uns plötzlich vor Augen: Unsere Reise um die Welt lebte von Begegnungen und muss folgerichtig mit einem Menschen enden.

Und plötzlich fügte sich alles. So wie sich während der letzten zwei Jahre auf erstaunliche Weise so vieles gefügt hat. Der Plan, wie es weitergehen soll, stand mit einem Mal klar vor uns. Wir würden zurück zu Martha in Busselton fahren. Sie haben wir im März kennengelernt, und wir waren von ihrem Mut, ihrer Zielstrebigkeit und ihrer Herzlichkeit tief beeindruckt. Damals waren wir viel zu kurz bei ihr. Wir wollten damals weiter, wieder hineinfinden in unseren Alltag auf den Rädern. Nach Ralphs Denguefieber und der langen Zeit der Krankheit war seine Sorge groß, dass er gar nicht mehr hineinkommen würde ins Radfahren. Wenn wir nun zu Martha zurückfahren würden, könnten wir sie noch einmal treffen, bevor sie Ende Mai für drei Monate nach Deutschland fliegen würde, und wir könnten sie zum Flughafen fahren. Martha bot uns am Telefon an mit ihrem alten Camper zu Merv ins Outback zu fahren. „Ihr MÜSST Merv besuchen!“ sagte sie so bestimmt, dass es Überzeugungskraft hatte, ohne dass wir wussten, wer dieser Merv ist und was uns dort erwartet.

Lange haben wir darüber nachgedacht, ob es das Richtige wäre. Wir waren uns nicht sicher, ob wir das wirklich wollten und ob wir damit nicht einen Fehler begehen würden. Wir haben immer noch Lust zum Fahrradfahren, auch nach zwei Jahren verspüren wir noch wie am ersten Tag eine große Freude, wenn wir uns in den Sattel schwingen. Der Gedanke, unsere Pferde einfach stehen zu lassen, quälte uns. Vielleicht würden wir das ja psychisch und körperlich gar nicht aushalten, plötzlich mit dem Auto unterwegs zu sein? Natürlich würden wir das nicht aushalten. Aber mussten wir nicht sowieso irgendwann Abschied nehmen vom Leben im Sattel? Sollten wir diesen Abschied so lange wie möglich hinausschieben, oder sanft jetzt schon damit anfangen? Bis heute gibt es immer mal wieder Situationen, in denen wir an der Entscheidung zweifeln.

Wir haben uns entschieden. Wir haben Merv getroffen und Martha hatte Recht: Wir mussten Merv treffen! Wir haben uns entschieden, an dieser Stelle nicht mit dem Rad weiterzufahren, nicht weil wir es müssen, nicht weil wir keine Lust mehr haben oder weil wir erschöpft sind, sondern einfach weil wir es können. Nun werden wir mit einem ziemlich coolen Camper weiterreisen der, über 30 Jahre alt und kurz vor dem Auseinanderfallen ist. Über allem Rost wird er zusammengehalten von vielen Aufklebern der Orte, die Martha mit ihm besucht hat auf ihren rund 40.000 Kilometern Reise durch Australien. Gemeinsam mit ihm hoffen wir, einige abgelegene Orte und Strände sehen zu können, zu denen wir mit dem Fahrrad nicht gelangen konnten, weil die Pisten zu sandig sind oder es dort kein Wasser gibt. Aber mehr noch als das wollten wir Merv sehen. Bei ihm, so hofften wir, werden wir noch ein ganz anderes Australien kennenlernen. Also entscheiden wir uns recht schnell Martha zum Flughafen zu bringen und dann zu Merv zu fahren.

Zurück zur roten Staubpiste abseits des Great Northern Highway. Wir passieren das Schild „Please keep radiosilent. You are entering Murchison Radio Telescope Area!“. Wir lachen, denn seit drei Tagen haben wir nichts und niemanden getroffen, das Krach machen könnte, außer unserem scheppernden Camper. Weit und breit kein Haus, kein Anzeichen irgendeiner Form der Zivilisation.

Wir sind unterwegs zu Merv. Er wohnt dort, wovon alle sonst nur reden: Im Outback. Und zwar mitten drin, weit weg von allen anderen.

Merv ist 75 Jahre alt, wirkt aber zehn Jahre älter. Er ist ein gebeugter, schmaler Mann, fast taub und halbblind, denn er sieht nur noch auf einem Auge, und auch auf diesem immer schlechter. Er kann kaum noch laufen, seine Bewegungen sind tastend und vorsichtig. Er lebt zusammen mit seiner Katze Marmelade auf der Nookawarra Station. Eine Station ist eine australische Farm, nur hat sie andere Dimensionen als das, was wir uns unter einer Farm vorstellen. Mervs Station ist 243.000 Hektar groß, sie bedeckt also eine Fläche von fast 2.500 Quadratkilometern. Das ist doppelt so groß wie der Landkreis von Biberach. Um den Tierbestand der Farm zu koordinieren, sind 1000 Kilometer Zaun gezogen worden. Sein nächster Nachbar ist 60 Kilometer weit entfernt. Die nächste Einkaufsmöglichkeit befindet sich über 400 Kilometer weit weg in Geraldton. Wenn wir mit unserem Handy Empfang haben wollten, müssten wir 200 Kilometer weit fahren. In einem Umkreis von über 200 Kilometern um die Nookawarra Station finden sich auf unserer Karte keine Orte, nichts außer einzelnen kleinen, oft bereits verlassenen ehemaligen Farmen wie „Manfreds Outback Station“. Kein Wunder, dass diese Gegend perfekt ist für ein Radioteleskop.

Der erste Anblick der Wohn- und Farmgebäude der Nookawarra Station bietet unseren Augen eine kleine grüne Oase. Inmitten der Steppe sehen wir Palmen, ein wenig Gras und ein paar halbverwelkte Blumen und große Bogainvilleabüschen in knallenden Farben. Wir stehen vor dem Gatter des Haupthauses, das sich unter sein weit überhängendes helles Dach duckt und rufen Mervs Namen. Er hat keine Klingel. Niemand zeigt sich und auch sonst ist es totenstill. Wir hupen. Es dauert eine Weile, bis er uns hört. Doch schließlich kommt er aus dem Haus den hellen Kiesweg auf uns zu, barfuß mit zerschlissener Hose und löchrigem Hemd, auf dem Kopf einen Cowboyhut aus Leder. Mit unsicheren Schritten geht er, gegen die Sonne blinzelnd.

Aber er weiß uns sofort zuzuordnen, denn Martha hat ihm unser Kommen angekündigt. Seine Freude darüber uns zu sehen ist groß, er schüttelt uns lange die Hände, will sie gar nicht mehr loslassen, klopft uns auf die Schultern und begrüßt uns mit den Worten: „Da seid ihr ja endlich! Ich habe euch schon erwartet. Kommt rein, wir trinken erstmal eine Tasse Tee zusammen. Schön, dass ihr mich besuchen kommt. Bleibt solange ihr wollt, ihr seid mehr als willkommen.“

Und wir bleiben. Nun sind wir bald schon zwei Wochen auf der Nookawarra Station und lernen das Leben hier von Tag zu Tag besser kennen. Mervs Alltag hat nichts mit dem zu tun, was wir von landwirtschaftlichen Betrieben zu Hause so kennen. In allen Bereichen des alltäglichen Lebens wird uns vor Augen geführt, wie weit weg wir hier von jeder Zivilisation sind. Die Nookawarra Station ist fast vollständig autark, wie eine Mars-Siedlung. Merv hat drei verschiedene Bohrlöcher, die Brauchwasser für das Wohnhaus pumpen und den Garten bewässern. Die Hauptpumpe funktioniert allerdings über Solarstrom, so dass wir nur dann fließendes Wasser haben, wenn die Sonne scheint. Das ist im Winter hier auch nicht jeden Tag der Fall, so dass er ab und zu ein, zwei Tage lang kein fließendes Wasser hat. Trinkwasser erhält er aus zwei Regenwassertanks, die über das große Schuppendach gefüllt werden – natürlich nur, wenn es regnet. Wollen wir heiß duschen, machen wir ein Feuer unter dem „Donkey- Boiler“. Die Flammen erhitzen einen ummauerten Kessel, von dem das Wasser in die Dusche läuft – wenn nicht plötzlich die Sonne aufgehört hat zu scheinen und die Solarpumpe wieder nicht funktioniert.

Merv verfügt über drei verschiedene Möglichkeiten, Strom zu produzieren: eine Windkraft- und eine Solaranlage sowie einen modernen Dieselgenerator, den wir anwerfen, wenn Wind und Sonne nicht für genügend Strom sorgen. Für den äußersten Notfall hat er auch noch den alten Dieselgenerator angeschlossen gelassen. Leider sind Mervs Batterien, in die der Strom eingespeist wird, schon recht alt und ihre Speicherkapazität ist am Ende, so dass wir jetzt im Winter den Generator fast täglich ein, zwei Stunden betreiben müssen. Der Ausfall der lebensversorgenden Systeme hat hier draußen in der Einsamkeit eine weit ernstere Dimension. Ein Versagen kann hier lebensbedrohlich sein. Sollten wir mit dem Jeep irgendwo im Busch auf dem Territorium der Station liegen bleiben, würde das eventuell einen zweitägigen Fußmarsch durch trockene Wüstenlandschaft bedeuten. So ist auch in Mervs altem Toyota Landcruiser, dem Allroundarbeitstier der australischen Farmer, alles auf Sicherheit angelegt: Er hat zwei Tanks und zwei Batterien, für den Fall, dass eine ausfällt. Immer dabei sind zwei Ersatzreifen und mehre Liter Trinkwasser, ein Gewehr und eine ganze Werkstatt von Ersatzteilen und Schraubenschlüsseln. Wir waren auf unserer Reise ja schon in einiger Einsamkeit unterwegs, aber auf der Nookawarra Station wird uns besonders klar, wie einsam Merv hier lebt – halbblind, halbtaub und sehr wackelig zu Fuß.

Kontakt zur Außenwelt hält Merv über ein Satellitentelefon. Das allerdings fällt auch immer wieder für mehrere Tage aus. Zusätzlich hat er noch mehrere CB-Funkanlagen. Wir stellen jedoch fest, dass diese nur einen sehr kleinen Radius abdecken, so dass ich mich frage, wen wir im Notfall damit denn anfunken sollen, wenn doch sowieso niemand in Reichweite ist. Medizinisch versorgt wird die Station von den „Royal Flying Doctors“. Seit diese Flugrettungsstaffel vor ein paar Jahren jedoch neue Flugzeuge einsetzt, ist Mervs Landebahn zu kurz. Medizinische Rettung gibt es also keine von außen. Sollte hier etwas passieren, ist man auf den Erstehilfekasten und die eigenen Fähigkeiten angewiesen. Das beruhigt uns nicht gerade, denn mit Kreis- und Motorsäge, Traktor und anderen schweren Geräten gibt es genügend Gefahrenquellen. Immer mal haben wir die Gelegenheit uns vorzustellen, was im Notfall zu tun wäre und üben uns in guter Hoffnung. Merv rechnet wohl selbst damit, dass es irgendwann einmal hier in der Einsamkeit mit ihm zu Ende geht. Eines Abends sagt er unvermittelt zu uns: „Wenn ihr mich irgendwann finden solltet, dann macht Euch keinen Kopf. Ich hatte ein gutes Leben.“ Wir schweigen und wissen, was er damit meint.

Merv ist an seine Einsamkeit gewöhnt. Und wenn alle Lichter des Hauses erloschen sind und wir draußen stehen in der weiten Dunkelheit unter dem Sternenzelt, dann hören wir, wie er die letzten Worte des Tages mit seiner Katze Marmelade spricht. Da er schwerhörig ist, redet er immer etwas lauter. Diese Vorstellung der dunklen einsamen Weite und dieses gebrechlichen Mannes mit seiner Katze mittendrin rührt uns. Es sollte einen Film über ihn geben und sein Leben in der zufriedenen Einsamkeit: Merv und Marmelade.

In den fast zwei Wochen während wir nun schon hier sind, haben wir ein einziges Mal ein Auto gesehen. Darin saßen zwei Geologen aus Perth, die auf der Nookawarra Station Gesteinsproben nehmen. Wir befinden uns abseits der Staubpiste mitten im Busch, kaum ist die Fahrspur zu erkennen. Merv sagt: „Das ist das erste Auto seit 37 Jahren, das mir hier draußen abseits der Straße begegnet.“ und kichert. Der Professor und sein Doktorand von der Geologischen Fakultät der Universität Perth hatten sich vor ein paar Wochen telefonisch bei Merv angekündigt. Sie waren vor ein paar Jahren schon einmal hier. Die Nookawarra Station ist eine geologische Weltberühmtheit. Merv besitzt die ältesten Gesteinsschichten Australiens: Granite und Gneise im Alter von 3,7 Milliarden Jahren. Sie zählen zu den ältesten weltweit bekannten Gesteinen. Wir laden die Geologen zum Tee ins Haus ein und Merv schenkt dem Doktoranden einen Granit in Schuhschachtelgröße. Dieser strahlt wie ein Kind zu Weihnachten, hält den Brocken vor seinen Bauch gedrückt und sagt tatsächlich: „Das ist der schönste Gneis, den ich je gesehen habe.“ – seither nennen wir die zwei: the nice gneis guys“.

Einmal in der Woche kommt der Postbote und bringt einige Lebensmittel vom 200 Kilometer entfernten Roadhouse, wenn Merv dort am Tag zuvor die Bestellung telefonisch aufgegeben hat. Sonst kommt ihn eher niemand besuchen. Wir lernen auch schnell, dass der Samstag deswegen im Wochenablauf ein besonderer Tag ist und wir (möglichst alle) zur Besuchszeit von Gene, dem Postboten, anwesend sein sollten.

In seinen drei großen Schuppen steht neben mehreren alten Landcruisern, einem Lastwagen, einem Straßenhobel und mehreren Traktoren auch ein Flugzeug, eine Cessna 150. Die Cessna brauchte Merv, um die 60 Viehtränken und die dazugehörigen Windmühlen zu kontrollieren. Mit dem Landcruiser dauert es mehrere Tage, alle Windmühlen abzufahren, mit dem Flugzeug schaffte er es in zwei bis drei Stunden. Die Windmühlen pumpen in der Weite der Buschlandschaft aus bis zu 50 Meter tiefen Bohrlöchern das Trinkwasser für seine 46.000 Schafe und 1200 Rinder. So viele waren es zumindest zu den Hochzeiten der Station einmal. Die Tiere bewegen sich auf seiner riesigen Station frei und versorgen sich selbst. Heute hat Merv keine Schafe mehr und nur noch etwa 400 Rinder und 100 wilde Kamele. Wollte er in früheren Jahren die Schafe zusammentreiben, um sie zu scheren, flog er im Flugzeug tief über den Herden, während Helfer auf Geländemotorädern die Tiere umkreisten. Er und die Motorräder standen miteinander im Funkkontakt, um die Schafe in die Pferche zu treiben. Merv erzählt uns, dass er gemeinsam mit ca. 20 Helfern einen Monat lang fast rund um die Uhr beschäftigt war, um etwa 20.000 Schafe zu scheren. Die Gebäude, die dabei benutzt wurden, haben die Ausmaße einer kleinen Fabrik.

Merv war sein Leben lang von morgens bis abends auf den Beinen und sitzt auch heute noch nur kurze Zeit still. Er leidet nach einer Gehirntumor-Operation und einem Schlaganfall darunter, dass ihm oft schwindlig ist und er sich so schwach fühlt, dass er sich kurz hinlegen muss. Dazwischen hat er jedoch genügend Pläne, was er mit unserer Hilfe gerne alles tun möchte. Wir helfen ihm mit großer Freude. Wir empfinden es als ein Geschenk, dass wir etwas zurückgeben können von der Herzlichkeit und der Hilfe und der Freundlichkeit, die wir erfahren haben auf dieser Reise. Besonders Ralph tobt sich dabei regelrecht aus, jetzt, wo ihm der tägliche Auslauf mit dem Rad fehlt. Morgens nach dem Frühstück besprechen wir gemeinsam den Tagesplan. „Besprechen“ ist dabei möglicherweise das falsche Wort. Meist heißt es nur lapidar: „Let´s check some windmills!“ Merv ist dabei dann schon ganz hibbelig vom langen Stillsitzen am Frühstückstisch und Ralph springt auf und freut sich aufs stundenlange Jeepfahren durch die Wildnis. Ich muss dann nur noch die Haustür aufmachen, dann rennen diese beiden alten Kinder raus zum Spielen.

Obwohl Merv nicht mehr über die Kräfte verfügt, die er einmal hatte, und auch seine schlechten Tage hat, ist er oft schneller mit seinen Plänen, als wir mit dem Verwirklichen sein können. Gerade noch hieß es, wir müssten einmal die kaputte Viehtränke bei Windmühle 3 reparieren, schon hat er schwere Ersatzteile und eine Kettensäge auf den Jeep geladen und wartet ungeduldig darauf, dass wir losfahren. Auf dem Rückweg möchte Merv dann gleich noch einen abgestorbenen Baum fällen und auf die Ladefläche legen, um ihn mit der Kreissäge zu Feuerholz zu verarbeiten. Wir haben alle Hände voll zu tun. Man merkt, dass Merv es gewöhnt war, sein Leben lang viel, schnell und zielstrebig zu arbeiten.

Wir machen gemeinsam Feuerholz, kontrollieren mit dem Jeep die viele Kilometer auseinander liegenden Windmühlen, reparieren Zäune und Viehtränken. Ralph fährt Traktor und reißt abgestorbene Bäume aus dem Boden, um sie mit der Motorsäge zu zerkleinern. Merv zeigt uns die entlegenen Winkel seiner Station, alte Schafscherschuppen, Rinderpferche, große Felsabbrüche. Oft sind wir den ganzen Tag mit dem Toyota Landcruiser im Busch unterwegs. Wenn bisher eine Schotterpiste für uns ein Zeichen für Abgeschiedenheit war, so ist unterdessen die staubige Straße durch das Nichts in unseren Augen zur Autobahn geworden. Jetzt muss Ralph den Jeep querfeldein durch die Wüste steuern, kreuz und quer um Büsche und Felsen herum, immer wieder mal durch ein tiefes, trockenes Flussbett, durch Sand, über Felsen. Wir werden auf unseren Sitzen durchgerüttelt. Mervs einzige Anweisung lautet stets: „Hier müsste irgendwo eine Spur zu sehen sein. Ich sehe es nicht genau. Bin halt schon lange nicht mehr mit dem Straßenhobel hier durchgekommen. Ihr werdet den Pfad schon finden.“ Wir halten kurz die Luft an, ja, das müssen wir wohl, und halten Ausschau nach den kleinsten Anzeichen von niedergedrücktem Gras oder alten, kaum mehr zu erkennenden Fahrspuren. Nicht auszudenken, wenn wir uns hier verfahren würden und Merv ausfällt oder sonst etwas passieren würde. Niemand würde uns je finden. Doch mittlerweile sind wir Meister im Spurenlesen geworden, so dass wir auch die alten Wege finden, auf denen Merv seit zwanzig Jahren nicht mehr gefahren ist. Ein Abenteuer für uns und eine große Freude für Merv, dem anzumerken ist, wie sehr er es genießt, aus dem Fenster auf sein Land zu schauen, sich den Wind um die Nase wehen zu lassen und auf seiner Station unterwegs zu sein, wie er es sein Leben lang war. Denn er kann selbst kein Auto mehr fahren, weiß das auch, tut es aber trotzdem ab und zu noch. In die abgelegenen Gebiete traut er sich allein allerdings auch nicht mehr. Deswegen sind wir jetzt in diesen letzten Winkeln unterwegs.

Besonders gern zeigt uns Merv die raren Wasserlöcher (Teiche) auf seiner Station. Aufgrund der seltenen Regenfälle sind diese nur wenige Monate im Jahr überhaupt gefüllt. Wenn aber, dann sind sie ein Paradies für Vögel, Schildkröten, Känguruhs und auch die Rinder, die noch auf der Farm leben. Sie trinken am liebsten frisches Wasser, denn das Wasser aus den Bohrlöchern ist leicht salzig. Wasser ist überhaupt ein wichtiges Thema hier. Schon seit Tagen beobachten wir den Himmel: Es scheint, als ob sich Regen ankündigt. Gespannt erwarten wir ihn. Dann ist er endlich da. Es schüttet einen Tag lang heftig aus dunklen Wolken. Wir sitzen bei Kerzenschein und Tee im Haus und beobachten, wie der Regen fällt. Schnell steht auf der roten Erde das Wasser knöcheltief; die Straße hat sich in einen Fluss verwandelt. Mervs Haus ist von einem zwei Meter hohen Erdwall umgeben. Da die Erde so trocken ist und das Wasser nicht schnell genug versickern kann, ist ein Regenfall oft mit einer beeindruckenden Flut verbunden. Die umliegenden trockenen Flüsse verwandeln sich in kurzer Zeit in reißende Ströme, die das gesamte Umland überfluten. Im Umkreis von vier Kilometern um das Wohngebäude steht dann alles unter Wasser. Dann ist Merv für mehrere Wochen von der Außenwelt abgeschnitten. Andererseits: Als ob er das nicht immer wäre, denke ich im Stillen.

Nach zwei Tagen hat der Regen aufgehört. Das Telefon geht wieder. Merv ruft seine Nachbarn an, Freund kontaktieren ihn. Sie tauschen aus, wieviel Regen wo gefallen ist. 25 Millimeter auf der Farm in Northampton, 35 Millimeter bei seinem Nachbarn. Ein Gesprächsthema für mehrere Tage. Kein Telefongespräch in der darauffolgenden Woche, das nicht zur Hälfte mit den Regenmengen der relevanten Orte gefüllt wäre. Merv hat jeden Tag seinen Regenmesser kontrolliert und die gefallenen Millimeter in ein kleines Schulheft notiert, seinen „Rain-Guide“. Dies Buch liest sich wie eine traurige Dokumentation der Klimaveränderung, niedergeschrieben in der zittrigen Handschrift eines alten Mannes. Jahr um Jahr fällt weniger Regen, große Dürren haben den Bestand seines Viehs bedroht. Beim Betrachten alter Fotos erzählt Merv nachdenklich: „Wärt ihr vor zwanzig Jahren hier gewesen, dann hätte ich euch mit dem Flugzeug zeigen können, wie grün es hier einmal war in den Regenmonaten. Überall Blumen und Vögel, tausende Känguruhs, das könnt ihr euch nicht vorstellen.“ Ich fühle mich erinnert an so viele Begegnungen mit Menschen auf unserer Reise, die unter der Klimaveränderung leiden und deren Leben sie bedroht. Die Bauern in Marokko und im Iran, die Kinder mit den verbrannten Gesichtern auf den Bergen Kirgistans, die Familien unserer Schulkinder in der Wüste Thar in Indien.

Wir alle genießen die gemeinsame Zeit. Wir lernen jeden Tag etwas Neues, und es ist beeindruckend zu verstehen, wie ein Leben in einer solch unaussprechlichen Abgeschiedenheit aussieht. So wie Merv mit seinen Tieren seine täglichen Rituale hat – morgens werden Gänse und Hühner gefüttert, nachmittags dürfen die Hühner auf den Hof zu einem kleinen Spaziergang – so haben auch wir drei bald in einen kleinen Alltag gefunden. Tagsüber sind wir im Busch unterwegs oder reparieren etwas auf dem Hof. Wenn die Sonne untergeht, treffen wir uns auf der Veranda, trinken gemeinsam Tee und Merv erzählt aus seinem Leben. Die Katze Marmelade sitzt reihum auf unserem Schoß und lässt sich kraulen. Oft möchte Merv auch, dass wir ihm aus der Bibel vorlesen. Am besten gefallen ihm die Psalmen. Wir müssen laut lesen, denn er ist ja schwerhörig und so hallt diese urwüchsige Psalmensprache in die menschenleere urwüchsige Weite. Uns sind diese Texte natürlich bekannt, aber die Worte entfalten sich hier unter dem einsamen, elementaren Leben für uns neu. Im Licht der untergehenden Sonne verbinden sie sich mit der mächtigen Stille und schließen die Einsamkeit auf.

Merv hat sein Leben lang hart gearbeitet und ist doch ein großzügiger, sanftmütiger und überraschend einfühlsamer Mensch. Er redet mit allen seinen Tieren. Treffen wir im Busch mit dem Jeep ein paar Kühe, kurbelt er die Scheibe herunter und ruft: „Wie geht es euch, Mädels? Ist alles in Ordnung? Habt ihr das frische Wasser gefunden?“ Wenn er seine Gänse und Hühner füttert, spricht er sanft mit ihnen in seiner durch den Schlaganfall etwas piepsigen Stimme.

Was mich am meisten an Merv beeindruckt, ist seine Dankbarkeit. Er bedankt sich nicht nur mehrfach am Tag bei uns für alles, was wir für ihn tun. Seine ganze Lebenshaltung ist erfüllt von Dankbarkeit. Er hatte sicher kein einfaches Leben. Und doch sitzt er da, schaut in die untergehende Sonne und lächelt vor sich hin. „Viele Menschen fragen mich: Wie machst du das, da draußen, so allein? Ich antworte: Ich habe einen wunderbaren Gott, der mich behütet. Wovor sollte ich mich fürchten?“ Ich blicke auf die Bibel in meinem Schoß. Gerade haben wir aus der Bergpredigt gelesen. „Selig sind die Sanftmütigen, denn sie sollen den Erdkreis erben. Selig sind die, die Frieden stiften, denn sie sollen Gottes Kinder heißen.“ Ich denke daran, dass Dankbarkeit das Gefühl ist, das auch uns auf unserer Reise am meisten erfüllt. Dankbarkeit, so vielen Menschen begegnen zu dürfen, Dankbarkeit für so viel Herzlichkeit und Hilfe, die wir erfahren haben, Dankbarkeit für so viel Behütung. Dankbarkeit, dass wir überlebt haben und gesund sind und dass wir jetzt hier am Ende unserer Reise bei Merv auf der Veranda sitzen. Wir sind zu Gast bei einem Menschen, in dem uns unsere Dankbarkeit leibhaftig entgegentritt.

Es ist Nacht geworden. Wir haben gemeinsam Abend gegessen. „Cowboyessen“ – Bratkartoffeln mit Zwiebeln und Ei und gebratene Würstchen. Schon seit Tagen essen wir das. Nicht nur, weil es lecker ist und gut zum Ende eines Arbeitstages auf einer Farm passt. Auch, weil der Postmann die letzten Male stets einen großen Sack Kartoffeln und drei Kilo Würste brachte und wir nun wirklich viele davon haben.

Ralph und ich treten vor das Haus. Ein unbeschreiblicher Sternenhimmel wölbt sich über uns. Zum ersten Mal fällt mir auf, dass sich die Lichtfarben der großen Sterne sichtbar verändern. Ihre Intensität hat etwas Pulsierendes, sie scheinen dynamisch zu sein, eingestreut in die klar sich abzeichnende Milchstraße. Eine unsagbare Stille umgibt uns. Es ist nicht nur still für die Ohren, ich meine diese Stille auch auf der Haut zu spüren. Kein Wind, kein Vogel, keine Grillen, kein Auto oder Flugzeug sowieso – kein einziger Laut. Eine solch absolute Stille kriecht unter die Haut und macht die Seele groß.

Wir waren auf unserer Reise viel in der Einsamkeit unterwegs. Unser kleines Zelt stand in den Wüsten Irans, in der kalten Weite des Pamir, auf der Hochebene von Tibet. Wir wissen, wie sich das Nichts anfühlt. Und doch wird mir erst hier, auf der Nookawarra Station in Australien klar, was Einsamkeit bedeutet. Vielleicht weil ich hier nicht meine eigene, sondern Mervs Abgeschiedenheit betrachten kann. In Gedanken fliege ich über die Hunderte von Kilometer Busch, der uns umgibt und der nun in absoluter Dunkelheit daliegt. In der endlosen Weite dieser stillen Nacht liegt winzig klein Mervs Haus. Ein fast unsichtbarer, zerbrechlicher Lichtpunkt in der übergroßen Schwärze, die sich wie eine Tausende Quadratkilometer große Decke um uns legt. Ich wende mich um. Hinter der erleuchteten Scheibe sitzen Merv und Marmelade gemeinsam auf dem Sofa. Leise höre ich Merv vor sich hin singen.

6. Mai 2018

Hallo vertraute Gefährten!

Wir haben zum Ende nochmal die alten Gefährten um uns versammelt. Wie wir unterdessen wissen: die Landmasse dieser Welt besteht, abgesehen von einigen kleinen Ausnahmen in Zentraleuropa, aus Wüste. Und genau da, in der Wüste, sind wir wieder. Der letzte Abschnitt unserer Weltreise im Nordwesten Australiens, nördlich von Geraldton, hat uns die vergangenen Tage durch rund 500 Kilometer Busch-Staub-Landschaft geführt, in der es außer drei Tankstellen nichts gibt und in der es im vergangenen Jahr insgesamt 7 mm geregnet hat (vor dem Beginn des momentanen Klimawandels waren es dort mal 100 mm durchschnittlich, was auch nicht viel ist). Über 1500 Kilometer Wüste liegen noch vor uns. Also: Mitnichten ist die wasserlose Passage beendet! Und das ist eigentlich gar nicht schlimm – im Gegenteil. Wir drehen nochmal eine Ehrenrunde mit den Vertrauten – for the good old times.

Jetzt, zum Abschluss, haben wir nochmals alle so anhänglichen Altbekannten um uns versammelt, in familiärer Eintracht. Und wie bei Familientreffen geht das nicht ohne Sentimentalität und nicht ohne Konflikte ab. Sentimental freuen wir uns über das Wiedererkennen und erinnern uns an die trockenen Steppen der Rocky Mountains, die Wüsten Utahs, Arizonas und Kaliforniens, die Sahara südlich des Atlas, den Iran, die Hitze Usbekistans, den Staub Tadschikistans, die Weite Kasachstans, die Taklamakan, die Gobi, die Wüste Thar in Rajasthan und den Himmel über dem tibetischen Hochland. Wir haben sie also wieder, die alten Gefährten: Den Staub, die Hitze, die endlosen, geraden Straßen bis zum Horizont, den Wind, die gelinde gesagt „unaufregende“ Wüstenlandschaft, die Trockenheit, den Wasser- und Schattenmangel, die stechende Sonne und die Wüstentiere (Fliegen, Ameisen, Eidechsen, Schlangen, Skorpione, Spinnen, Dingos und Kängurus – in absteigender Rangfolge der Nervigkeit). Hab ich noch was vergessen? Ja natürlich: Die Anmut der Ödnis, die Weite für die Seele, den endlosen Himmel, die Galaxien am klarsten Sternenzelt, das überwältigende Blau, das stechende Rot, das erhabene Gleißen, die Größe im Geist, die Sehnsucht am Horizont, die Ergriffenheit über die eigene Winzigkeit und die eigene Größe. Und noch immer: die Gänsehaut mit dem Fahrrad um die Welt fahren zu dürfen und jeden Tag neu den Horizont als Ziel vor sich zu sehen.

Fahrradfahren

Ich schiebe das Rad durch den roten Staub zurück auf die Straße. Als wären wir nie dagewesen, liegt hinter uns ein verstecktes Plätzchen im australischen Busch, weit entfernt von jedem zivilisierten Ort. Stolz sind wir immer wieder aufs Neue, dass wir keine Spuren hinterlassen. Wenn der Wind der nächsten Tage unsere Rad- und Fußspuren hier im Staub verwischt haben wird, erinnert nichts daran, dass hier einmal unser Zelt stand und unseren Schlaf unter dem weiten Sternenhimmel bewachte. Gerade erst ist die Sonne langsam orangen über dem östlichen Horizont aufgegangen. Das warm gefärbte Morgenlicht wirft noch lange Schatten, die bald in der Mittagshitze verschwunden sein werden. Jetzt aber ist alles still, so früh gibt es noch keinen Verkehr auf dem schmalen Asphaltstreifen, der sich kerzengerade von Horizont zu Horizont erstreckt. Es ist die einzige geteerte Straße hier im riesigen menschenleeren Nordwesten Australiens, der Northwestern Costal Highway Nummer 1. Wir suchen die Reifen noch kurz nach Dornen ab, setzen die Helme auf und ziehen die Fliegennetze über unsere Köpfe. Dies alles ist uns unterdessen so zur täglichen wortlosen Routine geworden, dass wir es schon unbewusst parallel machen, wie Synchronschwimmer in der weiten Sphäre der klaren Wüstenluft. Unsere morgendliche Portion Sonnencreme haben wir schon am Zeltplatz auf die Haut geklatscht. Die Pferde sind aufgepackt, nichts bleibt zurück und wir schwingen uns in den Sattel.

Meine Beine treten mit Macht in die Pedale und bringen das schwere Rad in Fahrt. Meine Muskeln haben die Strapazen des Vortages vergessen und erinnern sich nur an die meditative runde Routine: Voran zum Horizont! Auf hinaus in die Welt! Rad und Körper schmiegen sich in eine gemeinsame Bewegung und das Summen der rollenden Reifen ist die Filmmusik zur Welt, die sich um mich her entfaltet. Die Bewegung meiner Beine beobachte ich manchmal selbst mit Wundern. Es ist nicht Sport, nicht Mühsal, die ich hier betreibe. Unterdessen ist es oft eine sagenhafte Befriedigung, mich selbst im Ausüben meiner eigenen Wirkmächtigkeit zu erleben. Bringt die Kraft auf die Straße, fliegt zum Horizont, durchstrebt die Wüste, ihr Kräfte, die in mir wohnen! Besonders hier, wo die Landschaft die pure Kargheit ist und die Straße eine flüchtende Linie zum Horizont, die sich zwischen den Augen hinter meiner Stirn am Ende in einem Punkt vereinigt. Dort aus diesem einen Punkt im Geist entsteht alle Macht, die uns jede Wüste durchqueren lässt. Ein Mantra, eine Meditation, eine Erleuchtungserfahrung als Bewegung, das ist Fahrradfahren. Oder wie es Emil Zátopek, der legendäre Langstreckenläufer einmal sagte: „Der Vogel fliegt, der Fisch schwimmt, der Mensch läuft.“ Aber nur wenn er halt grad kein Fahrrad hat – füge ich für mich hinzu.

Wie wirre Metallspäne auf einer Werkbank unter dem Einfluss eines starken Magneten richten sich meine Gedanken in klare Linien und Figuren purer Konzentration aus. Die Beine drehen rund die Pedale und der Fahrtwind bläst mir ins Gesicht. Die helle Kargheit der Wüst räumt mich innerlich auf und die Kraft erschließt neue Welten, in den Muskeln und im Kopf. Ich fühle mich großartig und winzig zugleich in dieser Weite und möchte in diesem Augenblick nirgends sonst sein als im Sattel. Die Bewegung ist ein Fließen der Freude und inneren Erfüllung. Ein Surfen auf einer sich selbst nährenden Welle. Bald sind es 1300 Stunden, die wir auf dieser Reise im Sattel verbracht haben. Ist das die Übung in Demut und Meditation, die dann schließlich zur Erleuchtung in Bewegung führt? Zu dieser fließenden Einheit von meinem Fahrrad und mir? Zum Tanz mit der Straße?

Im Outback

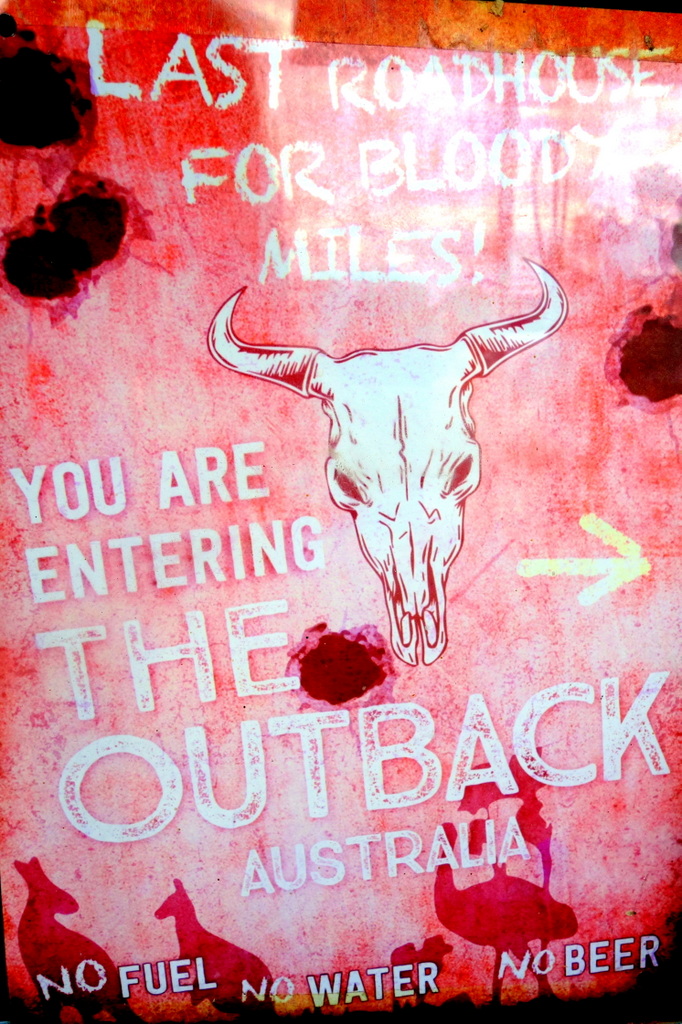

Wir wussten, worauf wir uns einlassen. Alle Australier, mit denen wir über unsere geplante Route von Perth nach Norden in den Karijini Nationalpark sprachen, warnten uns. Stets hörten wir besorgte Hinweise wie: „Es ist ein langer Weg, den ihr da vorhabt. Da draußen gibt es nichts, wirklich NICHTS.“ „Wollt ihr das wirklich mit dem Fahrrad machen? Die Distanzen sind riesig!“ Es ist zwar eine schöne Vorstellung, eine unendliche rotfelsige Weite vor sich liegen zu haben, in der man endlos Radfahren kann. In der Praxis stellt sich das aber mal wieder etwas schwieriger dar. An den wenigen Straßenschildern, an denen wir vorbeifahren, lässt sich erkennen, dass die Größe Australiens nicht für Fahrradfahrer gemacht ist. Hier werden selbst Autofahrer gewarnt, dass es zum Beispiel „nördlich von Geraldton“ kein Wasser gebe, oder dass es mehr als 200 km bis zur nächsten Tankstelle sind.

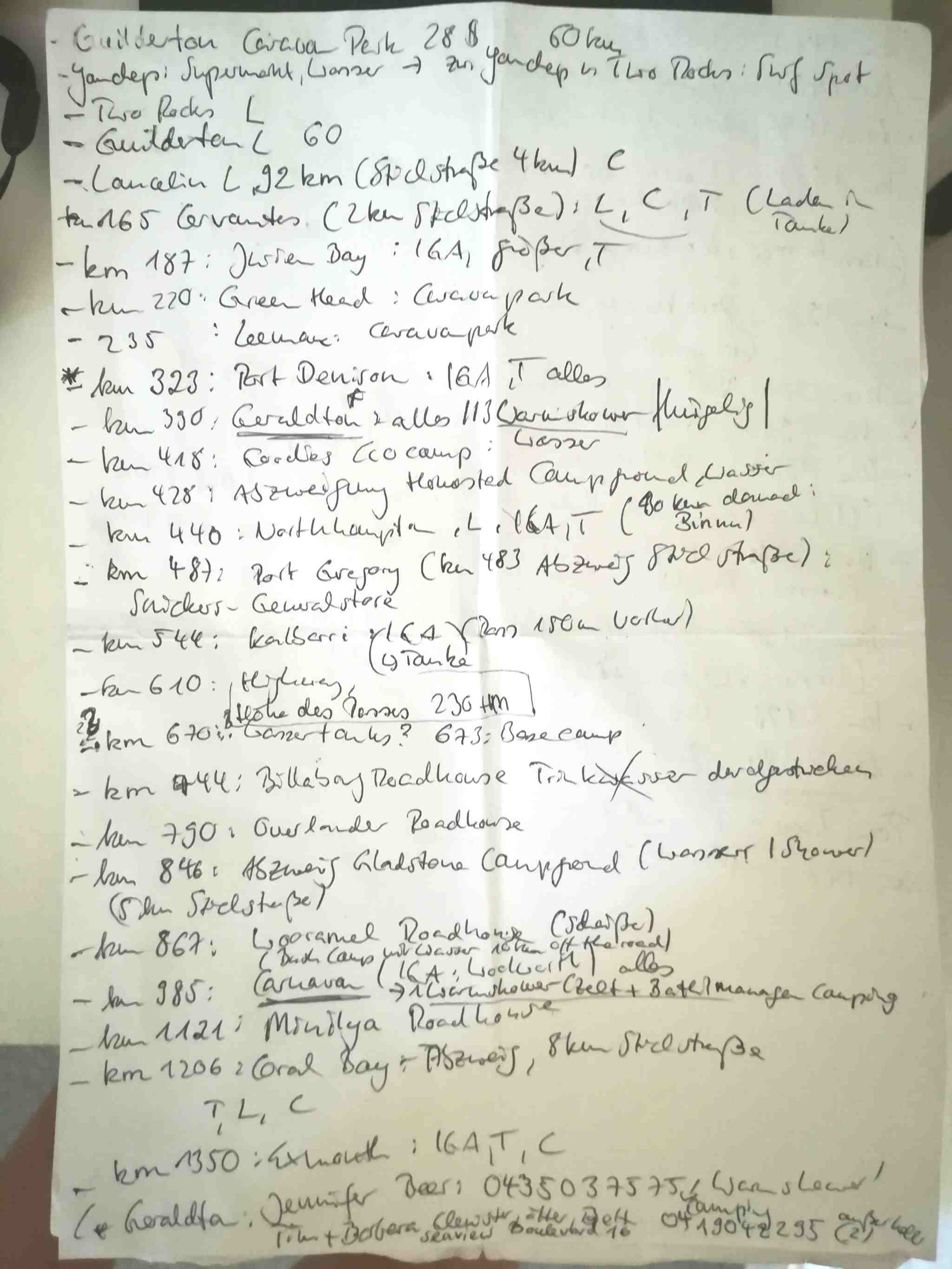

Wir verbringen in Perth wieder einmal einen gesamten Tag mit genauer Recherche über die Versorgungspunkten der Strecke, die vor uns liegt. Das Ergebnis ist ein handgeschriebener Zettel, auf dem in einer langen Reihe Kilometerangaben und Informationen darüber stehen, was dort zu finden ist. Das sieht dann etwa so aus: „km 1350: Exmouth, Laden, Camping, Tankstelle; km 1450: Bullara Station: Wasser; km 1646: Nanutarra Roadhouse, Wasser.“

Die Fixpunkte, an denen entlang wir uns durch das Outback hangeln, bestehen aus drei Kategorien: zum einen Tankstellen („Servos“), dann die sogenannten „Stations“ (Farmen, auf deren Grund man auch campen kann und wo man Wasser bekommt) oder Roadhouses, eine kombinierte Tankstelle mit kleinem Restaurant und Laden. Diese Roadhouses sind unter den Australiern verschrien wegen der unverschämten Preise und der Unfreundlichkeit ihres Personals: shitholes, Scheißlöcher werden sie genannt. Für uns sind die Roadhouses jedoch schattige Oasen, Zielpunkte eines meist mehrtägigen Streckenabschnitts durch das heiße rote Wüsten-Nichts mit über 100 km langen Tagesetappen.

Oft hörten wir, dass man in den Roadhouses ja etwas kaufen könne. Ja, das kann man. Aber was? Motoröl, Snickers, Chips, Fanta, Cola, Malzbier. Aber nichts, was Fahrradfahrer als vernünftigen langfristig nährenden Treibstoff verwerten könnten. Die 1,5 Literflasche Wasser kostet 5 Dollar. Unser Tagesbedarf an Wasser kostet hier einfach mal kurz 50 Dollar. Zum Glück gelingt es mir immer wieder mit Charme und Offenheit, die Herzen der mies gelaunten und schlecht bezahlten Menschen hinter der Theke zu erweichen, und uns Sonderkonditionen zu erhandeln.

Größere oder auch kleinere Orte gibt es schon lange nicht mehr. Wir müssen Essen für Distanzen von 500 und 600 Kilometern mitnehmen. Wir nehmen auf diese Distanzen zur Sicherheit Essen für acht oder neun Tage mit.

Aber das eigentliche zusätzliche Gewicht ist natürlich das lebensnotwendige Wasser. Zwischen den verschiedenen Punkten, an denen wir Wasser bekommen, liegen oft zwei oder drei Tage. In dieser Hitze brauchen wir zusammen zwölf Liter Wasser pro Tag zum Trinken und Kochen (nicht zum Waschen). Da könnt Ihr Euch schnell ausrechnen, wie weh diese Extrakilos tun. Ich frage mich oft, wie Ralph sein Rad überhaupt noch vorwärts bewegt, wenn ich den riesigen vollen Wassersack auf seinem Gepäckträger vor mir hin- und herschwanken sehe.

Obwohl wir stets versuchen, nicht auf die Hilfe anderer angewiesen zu sein, ist es uns manchmal schlicht nicht möglich, die gesamte Menge Wasser selbst zu tragen. Bisher haben wir aber erst einmal um Hilfe gebeten. Der freundliche junge Jeepfahrer hat dann einen Wassersack für uns mit dem Auto mitgenommen viele Kilometer weiter unter einem Busch für uns deponiert. Was für eine Freude und Erleichterung, wenn wir dies kostbare Gut, von unserem Freund sorgsam versteckt, unter Staub und trockenen Ästen hervorziehen!

Auf dem langen Weg von Geraldton nach Carnarvon standen einst acht große Regenwassertanks in regelmäßigen Abständen an der Straße, gebaut in den 30er Jahren, um Reisende vor dem Verdursten zu retten. Heute gibt es davon noch einen, den sogenannten 200 Mile Tank, mitten im Nirgendwo. Als wir ihn erreichen, drehen wir mit Herzklopfen den ersten Wasserhahn auf – der erste Zwillingstank ist leer. Wie froh sind wir, als aus dem Wasserhahn am zweiten Tank Wasser kommt! Auch wenn wir es filtern müssen, sind wir an diesem heißen Mittag dankbar, dass an dieser einen Stelle die Tanks bis heute stehen.

Wir sind geschulte, verantwortungsvolle Planer. Wir sind hart im Nehmen. Wir sind geübt darin, uns zu quälen und zu disziplinieren. Aber wir müssen hinnehmen, dass uns die lebensfeindliche Natur Australiens in die Schranken weist. Und wir merken zusätzlich, dass wir jetzt am Ende unserer Reise auch nicht mehr so selbstverständlich bereit sind, das Extremste auf uns zu nehmen. Einige von Euch schrieben uns scherzhaft, dass im Vergleich zu dem, was wir bisher so erlebt haben, die Zeit in Australien ja ein richtiger Urlaub sei. Das stimmt (leider) nicht. Im Gegenteil, die altbekannten Herausforderungen sind so groß wie immer.

Es ist schade, doch wir müssen akzeptieren, dass wir an viele schöne Strände und Campingplätze mit dem Rad nicht kommen, weil es kein Wasser dort gibt oder weil die Straße zu sandig ist. Das riesige, wüstenhafte Outback, in dessen Mitte wir als kleine Pünktchen vor unserem Zelt im roten Staub sitzen, beschränkt unsere Möglichkeiten. Auch die Straßen tun dies. Denn es gibt hier oben im Norden nur noch eine einzige. Weiter oben Richtung Port Hedland wird diese von über 50 Meter langen sogenannten „Roadtrains“ befahren. Das sind Sattelschlepper mit drei oder vier langen Anhängern, die vor allem Eisenerz von den Minen im Inland zum Verschiffungshafen transportieren. Schon jetzt war der einzige schmale Highway ohne Seitenstreifen in langen Teilen mit seinem vielen Verkehr sehr gefährlich, so dass das Radfahren keinen Spaß mehr machte. Wir haben noch keine Lösung, wie es hinter dem Karijini Nationalpark weitergehen soll. Im Moment sehen wir dort keine sinnvolle Route mit dem Rad. Diese traurige Einsicht gehört leider auch zu den Realitäten einer Weltumrundung mit dem Fahrrad: Wo es nicht politisch unmöglich ist, sich mit dem Rad zu bewegen, da verunmöglichen es einem der irrsinnige Autoverkehr.

Das klingt jetzt vielleicht, als seien wir entmutigt. Das ist nicht der Fall. Noch immer macht uns das Radfahren großen Spaß. Eine Tatsache, über die wir uns nach nun fast zwei Jahren manchmal selbst wundern. Aber vielleicht liegt es an den extremen klimatischen und landschaftlichen Bedingungen Australiens, dass uns in diesen Tagen besonders vor Augen steht, wie nah die krassesten Widersprüche einander sind bei einer Weltumrundung mit dem Fahrrad. Die Gegensätze, die uns immer begleiten, spiegeln sich auch in diesem Bericht wider. Uns fällt auf, dass wir diesmal nicht über die politischen und kulturellen Besonderheiten des Landes schreiben. Wir sind stattdessen zurückgeworfen auf das ganz Elementare unserer Reise: Das Schöne am Radfahren und die Härte, sich gegen die Wüste zu behaupten.

Wir haben uns schon an so viel gewöhnt. Die endlose Straße, die schnurgerade in den Horizont führt. Ich lächle und denke: Das muss man psychisch erst mal verkraften! Die steppenartige Landschaft, in der sich das Auge an nichts festhalten kann und der Geist durch nichts angeregt wird außer durch die eigenen Gedanken. Der Wind, der mal gnädig von hinten kommen kann, und gegen den wir ebenso oft mühsam ankämpfen. Die Sonne, die erbarmungslos brennt. Während der letzten 500 km sind die trockenen Bäume mit jedem von uns zurückgelegtem Kilometer einen Zentimeter kleiner geworden. Zu Anfang waren sie noch mannshoch, dann schrumpften sie zu hüfthohen Büschen und sind nun nur noch Gräser. Das bedeutet für uns auch: Es gibt keinen Schatten. In der Hitze auf dem Rad zu sitzen und sich klarzumachen, dass ich, wenn ich mich erschöpft fühle, keine Möglichkeit habe, mich irgendwo in den Schatten zu setzen, hat etwas Beängstigendes. Wir sind der Sonne ausgeliefert. Wir stehen vor der Morgendämmerung auf, um möglichst viele Kilometer vor 11 Uhr zu machen. Danach wird es unangenehm.

Doch auch nachmittags können wir nicht einfach Schluss machen und an einem schönen Platz im Busch unser Zelt aufstellen und ausruhen. Wenn wir zu früh aufhören, ist es schlicht noch zu heiß, um im Staub zu sitzen. Das bedeutet, wir fahren bis vier, halb fünf Uhr. Dann aber müssen wir uns mit dem Einrichten des Zeltplatzes und Kochen beeilen, denn um halb sieben ist es dunkel, und im Outback möchtest Du so wenig wie möglich im Dunkeln auf dem Boden sitzen. Die Fliegen stehen vor uns auf und gehen nach uns ins Bett. Nach der Dämmerung kommen noch die Mücken hinzu, auch wenn ich immer wieder hoffe, für die müsse es doch nun endgültig zu trocken sein. Wir sitzen einander mit dem Fliegennetz über dem Kopf auf der Picknickdecke gegenüber und müssen selbst darüber lachen, wie wir versuchen, unsere Löffel mit den Nudeln unter das Netz zum Mund zu führen, ohne dass Fliegen sich vorher darauf gestürzt haben. Die Wildnis ist nicht romantisch.

Und doch ist auch das Gegenteil wahr. Die Wildnis ist romantisch. Wenn es dunkel wird, die Wärme des Tages weicht und der kühle Wind über die Picknickdecke weht, sitzen wir da, irgendwo mitten im Busch, umgeben von roter Erde und knorrigen, windgebeugten Stämmen. Die Grillen zirpen, irgendwo schreit merkwürdig und fremd ein Vogel, wir spüren auf der Erde die Erschütterung eines Kängurus, das vorbeihüpft. Sonst ist es still. Der Mond geht als orangeleuchtender großer Ball auf und wirft sein Licht auf unsere Räder, die neben dem Zelt stehen. Mit diesen Rädern sind wir hierhergefahren. Von Zuhause aus. Noch immer kann ich diese Tatsache weder mit dem Kopf noch mit meinem Herzen erfassen. Die klare Milchstraße wölbt sich in einem glitzernden Bogen über uns. Darunter wir zwei, Giganten und Staubkörner zugleich. Meine Seele weitet sich in die Unendlichkeit des Dunkels hinein und kann die Größe der Dankbarkeit und des Glücks, die mich erfüllen, doch nicht fassen.

27. März 2018

Terra Nullius

Als würde sie schweben über einem kristallklaren grün und tiefblau schimmernden Wasser, liegt still vor der weißsandigen Bucht und den rotbraunen Felsen eine Flotte von elf Schiffen mit gerafften Segeln. Es sind majestätische Schiffe, wie aus einem Piratenfilm, nicht nur im Anblick, sondern im wörtlichen Sinn. Seine Majestät Georg III., der schon ziemlich verwirrte König von England, hatte sie entsandt, und heute, am 7. Februar 1788, war es endlich so weit. Stellvertretend für die englische Krone nahm der Kommandant der Ersten Flotte am Strand das neue Land in Besitz, mit der Begründung, es sei ja schließlich „terra nullius“, Niemandsland. Die knappe Million Ureinwohner, die dieses Land schon mehrere 10.000 Jahre bewohnten, wurde dabei ganz beiläufig übersehen. Zweifel über die Rechtmäßigkeit dieses völkerrechtlichen Aktes gab es erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Der selbstbewusste Salut der Gewehrschüsse hallte in die Weite der Buschlandschaft, die jenseits des Strandes begann und sich über Tausende Kilometer extrem unwirtlichen, wasserarmen Gebietes erstreckte. Dann wurde die britische Flagge am Strand des neuen Kontinents gehisst. Die Namensgebung des für die Europäer neuen Landes war nicht besonders einfallsreich, hält sich aber bis heute hartnäckig: Terra Australis – das südliche Land.

Auch für uns, ziemlich genau 230 Jahre später, ist Australien so eine Art „Terra Nullius“ – nicht ein Niemandsland, sondern ein Land des Neuanfangs – ein Nullpunkt, von dem aus wir noch einmal starten. Als wir am 1. März in Australien landen, sitzt uns der Schreck über das Denguefieber in den Knochen. Alles ist glimpflich verlaufen, schließlich. Aber uns wird erst allmählich deutlich, wie sehr uns die Sache innerlich mitgenommen hat. So als sähen wir erst nach dem schlimmen Unwetter, das einen mit seinem Lärmen betäubt, das volle Ausmaß der Vernichtung. Immer wieder kehren unsere Gespräche und auch unsere Träume zurück zu dem was war und hätte alles sein können. Zu dem, was durch den Abbruch der Reise in Südostasien nicht sein wird und zu dem, was stattdessen plötzlich vor uns liegt. Wir sind einmal mehr dankbar für die Bewahrung und haben erst jetzt, hier in der westlich geprägten Welt Australiens, vieles klar vor Augen, was in Asien seit unserem Aufbruch in Georgien zur exotischen Normalität geworden war.

No worries! – Macht Euch keinen Kopf!

Australien begann für uns mit Gary, unserem Taxifahrer, der uns vom Flughafen Perth zu Jane, unserer Warmshowers-Gastgeberin, brachte. Nach dem stets nervenaufreibenden Verpacken der Räder in Kartons, Organisieren eines Transports zum Flughafen in Chiang Mai und Einchecken mit einem Berg von Gepäck, stimmte mich Gary darauf ein, wie die Uhren in Australien ticken: sehr, sehr entspannt. Er begrüßte uns wie alte Freunde, mit einem breiten Lächeln und festem Handschlag, „Hi, I am Gary, how are you doing today?“ Er fuhr langsam und gemütlich durch den nicht vorhandenen Verkehr die wenigen Kilometer nach Perth hinein und gab uns in dieser kurzen Zeit väterlich-fürsorglich alle wichtigen Ratschläge für unseren Australienaufenthalt mit auf den Weg. Ohne dass wir ihn irgendetwas fragten, empfahl er uns die billigsten Outdoorshops, um Mückenspray und Fliegenhüte zu kaufen, beschrieb uns die schönsten Strände und die beste App für Campingplätze. „Und selbst wenn es bedeckt ist, cremt euch immer schön ein!“ Er verabschiedete uns mit den Worten: „See you later on. And have fun. No worries!“ Ich konnte nur schmunzelnd denken: Sie sagen es wirklich! Und fühlte mich von Australien sofort willkommen geheißen.

Drei Tage verbrachten wir bei Jane in Perth und bereiteten uns auf den neuen Kontinent vor, der vor uns liegt. Dass wir ausreichend ausgerüstet waren für das, was wir vorhatten, wussten wir, als Ralph Jane unser neues Fliegennetz über seinem Crocodile-Dundee-Hut präsentierte und Jane anerkennend lachte: „You look like a local.“ Abende lang saßen wir gemeinsam über Landkarten, und sie gab uns Tipps zu schönen Strecken. Bezeichnenderweise waren ihre Kommentare zu meinen Plänen, wo wir durchfahren wollten, meist: „You can do this. But it´s a loooooong way. There is nothing out there.“

Gemeinsam mit Jane machen wir eine Radtour in die City von Perth. Hier springt uns der krasse Gegensatz zu der exotisch-fremden Welt und der Armut, aus der wir kommen und die für uns zur Normalität geworden sind, besonders ins Auge. Alles erscheint uns wie in einem Heile-Welt-Werbespot einer Versicherung oder einer Bank: Die Farben überdreht, das Licht zu hell, der Himmel zu klar, die Menschen zu freundlich, die Stadt zu modern. Mit dem Flug von Thailand nach Perth sind wir mit einem Satz zurückgekehrt in die westliche Kultur. Wir wundern uns über die sauberen Gehwege, die aufgeräumte moderne Stadtlandschaft, die stille Vorstadt mit Holzhäusern und Rasenstück davor. Es gibt plötzlich wieder Radwege. Endlich dürfen wir wieder ungeschältes Obst und Salat essen. Das hat mir sehr gefehlt. Abends beim Zähneputzen greife ich zum Mundausspülen automatisch zur Wasserflasche – bis mir einfällt, dass ich das Wasser einfach direkt aus dem Hahn trinken kann. Das haben wir nicht mehr gemacht, seit wir vor über einem Jahr Deutschland verlassen haben.

Auch Einkaufen ist ein neues Erlebnis für uns. Verwirrt schieben wir unseren Einkaufswagen (!) durch Aldi West(australien) und stehen hilflos vor 25 Sorten Joghurt. Endlich müssen wir nicht mehr nur essen, was es gibt, sondern können einkaufen, worauf wir Lust verspüren. Nur überfordert uns die Entscheidung, und am Ende haben wir nicht viel mehr im Korb als sonst. Es fühlt sich seltsam an. Ich wundere mich selbst, dass ich keine besonders große Freude verspüre, endlich wieder dies und das essen oder machen oder haben zu können, völlig easy, ohne mich dafür anstrengen zu müssen. Vielleicht ist der Gegensatz zur Armut und Exotik, aus der wir kommen, einfach zu groß. Ich habe das Gefühl, mit allem, das sich mir hier bietet, nicht viel anfangen zu können, obwohl es schön ist. Es bleibt eine Stimmung des verwirrten Staunens. Wir sind froh, als wir wieder aus der Stadt hinausfahren können und die vertrauten Gefährten um uns her haben: Die Straße, den Horizont, weiten Himmel und den nächsten Schlafplatz in der Wildnis.

Der Südwesten – Australien für Rentner

In den letzten drei Wochen sind wir von Perth an der Westküste Australiens immer an der Küste entlang nach Süden bis Denmark gefahren. Der Südwesten Australiens ist durch grüne Landschaften geprägt und im Vergleich zum restlichen Westaustralien „dichter“ besiedelt. Was das allerdings wirklich bedeutet, machen einige wenige Zahlen deutlich: Der Bundesstat Westaustralien ist sieben Mal größer als Deutschland. In ihm leben aber nur rund 2,7 Millionen Menschen, etwa die Hälfte der Bevölkerung von Berlin. Von diesen 2,7 Millionen wohnen allerdings rund 1,9 Millionen in Perth und seinen Vorstädten. Das heißt, dass die Bevölkerungsdichte außerhalb von Perth weniger als einen Einwohner pro Quadratkilometer beträgt, 400 mal weniger als in Deutschland und etwa so viel, dass Bunbury mit nur 55.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt Westaustraliens ist. Das Klima ist hier mediterran gemäßigt und es ist noch ziemlich grün, ein Rentnerparadies in diesem sonst größtenteils unwirtlichen Kontinent. Dementsprechend begegnen uns auf den Straßen meist Pensionäre mit Wohnmobilen oder Wohnwagen. Wir meiden die Wohnmobil-Parks und campen meist wild.

Wir sind hier also in der dichtbesiedeltsten Region unterwegs und haben trotzdem schon jetzt manchmal Schwierigkeiten, uns am Tag rechtzeitig in einem Einkaufsladen zu versorgen. Seit mehr als drei Wochen leben wir ausschließlich draußen und im Zelt. Die Zeltplätze sind sagenhaft schön – meist Wildcampingplätze, die wir uns selbst aussuchen an der Küste oder in Waldlichtungen. Aber auch schon hier im grünen Südwesten ist Wasser ein ganz großes Thema – weil es nicht genug davon gibt. Wenn jemand angeben möchte mit seinem Besitz, dann prahlt er mit der Größe seines Wassertanks. Ab 110.000 Liter ist man wer hier auf dem Land. Die meisten Menschen in Westaustralien versorgen sich über riesige Regenwassertanks, und auch wir haben in den vergangenen Wochen unsere Flaschen fast ausschließlich an Regentonnen füllen können. Dort wird das Wasser über die Dachrinnen gesammelt und hält sich über die trockenen Monate, wenn man nicht zu verschwenderisch damit umgeht. Gut, dass wir ja unseren Wasserfilter haben, denn was in den riesigen Sammeltanks noch alles schwimmt und verwest, wollen wir am besten gar nicht wissen. Oft liegen diese Wassertanks jedoch schon in dieser dichter besiedelten Region für uns so weit auseinander, dass wir für zwei Tage Wasser auf unser Rad laden müssen.

Es ist also ein zwiespältiges neues Erlebnis hier in Australien. Einerseits fühlen wir uns so viel freier, uns auch wieder mehr der Muße und den Pausen am Strand zu widmen. Auch innerlich fühlen wir uns plötzlich mit viel mehr Energie erfüllt, die uns zur Verfügung steht. Wir spürten das erst allmählich und fragten uns, woher das kommt. Uns wurde klar, dass wir es mit einer vierfachen Erleichterung unserer Reise hier in Australien zu tun hatten: Zum einen mussten wir nicht mehr die großen kulturellen Unterschiede überbrücken, da wir jetzt trotz der riesigen Entfernung zur Heimat eine westliche Kultur bereisen – und in der kennen wir uns ja hinlänglich aus. Zum anderen haben wir eine gemeinsame Sprache mit den Einwohnern unseres Reiselandes und ein Klima, das uns bis jetzt ziemlich gemäßigt erscheint – nicht zu heiß und nicht zu kalt (wie wir es in Asien zu oft erlebten). Und schließlich, nicht zu unterschätzen für Radfahrer, die fast immer hungrig sind: Die Supermärkte und Tanteemmaläden, auch wenn sie rar gesät sind, führen alles, was wir so kennen. Wir müssen uns also nicht mehr von Keksen und Chips und Bananen und Toastbrot ernähren. Eine große Erleichterung für uns! Nach den Keksstrecken in Zentralasien und China lehnte Ralph in den letzten Wochen überdrüssig alle Keksangebote unserer Gastgeber ab mit dem gemurmelten Satz: „Ich kann mir nicht vorstellen, jemals wieder freiwillig Kekse zu essen.“

Martha, Estelle und Ramon

Alle unsere ersten australischen Erlebnisse überragend, sind einmal mehr die Begegnungen mit besonderen Menschen. Schon auf unserer ganzen bisherigen Reise war das ein markanter roter Faden: Erlebnisse und Begegnungen mit Menschen. Diese aber stachen uns ins Herz und bewegten uns in ihrer Eindringlichkeit wie nur selten. Vor allem Martha Titze, die – aber nein, wir fühlen uns immer noch nicht in der Lage, diese Begegnung in angemessene Beschreibungen zu fassen. Was können wir sagen? Nur so viel: Wir trafen Martha nicht zufällig. Freunde sagten uns schon vor Jahren, als unser Reiseziel Australien feststand, dass wir auf diesem Kontinent eine Seelenverwandte hätten, die wir unbedingt treffen müssten. Martha ist 83 und eine der coolsten und intensivsten Frauen, die wir kennen, so viel lässt sich schon nach dieser kurzen dreitägigen Begegnung sagen. Sie wanderte vor rund 15 Jahren nach Australien aus und fuhr mit ihrem eigentlich zu einem langhaarigen, braungebrannten Surfer passenden Camper rund 50.000 Kilometer durch den Kontinent – mitten durch und einmal drumherum. Das ist aber nur ein Bruchteil ihrer Abenteuer. Ihre Wohnung ist eine Sammlung der Kultur Südostasiens und der Südsee. Ihre Herzlichkeit ist weltumspannend und ihre Fähigkeit, mit dem Einfachsten zufrieden zu sein, kann selbst uns noch viel lehren. Das nächste Mal, so verabschiedete sie uns, müsst ihr mit meinem Camper losziehen – der größtvorstellbare Vertrauensbeweis, wie ihre Freunde uns versichern. Über Marthas Leben sollte ein Buch geschrieben werden. Wir können hier nur andeuten und auch das bisher Gesagte hört sich schal an im Vergleich zur Wirklichkeit.

Estelle und Ramon treffen wir, als wir unsere schweren Räder durch den Sand schieben. Die Sonne sticht und Schweiß rinnt uns am staubigen Körper hinab. Wir wollen einen abgelegenen Strandplatz erreichen. Auch die Ranger warnten uns vor dieser sandigen Strecke, in der selbst Allradfahrzeuge manchmal stecken bleiben. Dann brausten sie in ihrem V8-Geländewagen weiter und lassen uns in einer Staubwolke stehen. Ihre Ladefläche ist leer und wir ärgern uns: „Diese Sesselfurzer hätten uns auch mitnehmen können.“ Aber so treffen wir Estelle und Ramon. Sie nehmen unser Gepäck in ihrem Camper mit, und auch unbeladen haben wir noch eine gute Stunde harte Arbeit vor uns, bevor wir den besten Campingplatz der Welt erreichen. Dort sind nur wir vier. In den nächsten drei Tagen führen wir wunderbare Gespräche über Gott und die Welt, fischen (vor allem Ramon) und werden durchgefüttert mit „Glamping“-Futter, wie die beiden es nennen: Glamour-Camping. Vor allem in Abgrenzung zu unserem Unterwegssein fällt dieser neue Begriff immer wieder. Ramon und Estelle sind beide Schweizer, aber Ramons halbe Familie ist über die Südseeinseln, Papua-Neuguinea und Australien verteilt. Seine Schwester betreibt mit ihrem Mann in Australien eine Farm, die etwa so groß ist wie der Landkreis Biberach.

„Stay hydrated!“

Vor allem in den letzten Tagen erreichten uns immer mehr Mails, in denen die Freunde besorgt nachfragten. Warum dauert es so lange, bis der nächste Bericht kommt? Wie geht es Euch, wir hören nichts von Euch? Geht es gut weiter, nachdem der letzte Bericht so schlechte Nachrichten gebracht hat?

Ja, es geht gut weiter und es gibt eigentlich nichts Besonderes zu erzählen – und genau das ist es, was wir im Moment so genießen. Wir sind in der gemäßigten Zone unterwegs. Australien kommt uns, nach dem, was wir bis hierher durchgefahren und durchgemacht haben, wie ein Outdoor-Vergnügungspark vor. Die Australier sind in ihrer knorrigen Direktheit immer wieder ein Verwundern wert und gleichzeitig begegnen sie uns meist herzensfreundlich und hilfsbereit. Ein insgesamt nach unserer bisherigen Erfahrung sehr angenehmer und unkomplizierter Menschenschlag. Wir ernten viel Anerkennung und aus Autos gehaltene Daumen nach oben oder gleich den coolen Surfergruß. Viele scheinen sich tatsächlich zu freuen uns zu sehen, und oft hören wir den begeisterten Wunsch: „Have a good one! And stay hydrated!“ Den australischen Humor langsam durchschauend, vermuten wir, dass uns dieser Wunsch auch in der nächsten Kneipe zugerufen werden würde.

Natürlich gibt es noch genügend Herausforderungen jeden Tag, aber nichts grundsätzlich Neues. Die Distanzen zwischen den Ortschaften sind auch hier im dichter besiedelten Südwesten teilweise recht groß. Wir haben also immer noch die Aufgabe, unsere Etappen gut vorauszuplanen, damit uns das Essen und vor allem das Wasser nicht ausgehen. Das nimmt dann alle paar Tage immer wieder einige Stunden in Anspruch und ist uns manchmal etwas überdrüssig. Wir nennen das unsere „Verwaltungsarbeit“. Darüber hinaus haben wir es mit den üblichen Eigenheiten des ständigen Draußenseins zu tun. Wir zelten ausschließlich und teilen unseren Lebensraum wieder unmittelbar mit vielen Tieren. Das geht nur gut, wenn man weiß, womit man es eventuell zu tun bekommt und wo die unangenehmen Mitbewohner leben. Wir mussten uns also auf eine ganz neue und sehr anspruchsvolle Tierwelt einstellen. Gibt man „Tiere“ und „Australien“ in eine Internetsuchmaschine ein, dann erhält man überwiegend den Hinweis, dass Australien von allen giftigen Tieren dieser Welt die giftigsten beherbergt. Wir machen also keinen Schritt oder Schwimmzug, der nicht mit der Gegenwart von etwas Bedrohlichem rechnet. Wir treten nachts nie aus dem Zelt, ohne die Schuhe, in die wir schlüpfen wollen, genau zu untersuchen: Wärmt sich eine Schlange in unserem körperwarmen Vorzelt? Sitzt ein Skorpion unter dem Zeltboden genau an der Ecke, in die ich greife, um den Außenzeltreißverschluss zu öffnen? Sitzt eine Spinne in meinem Schuh und freut sich über die gemütliche neu gefundene Höhle? Haben Bulldoggenameisen (bis zu vier Zentimeter lang) unsere Wassersäcke besetzt, aus denen doch der eine oder andere Tropen floss, und fühlen sich durch meinen suchenden Fuß bedroht?

Was uns gar nicht gefiel, war, dass wir kurz vor einem unserer ersten Campingplätze ein großes Warnschild sahen: „Moskito Risk Area“. Nicht schon wieder, dachte ich, bitte nicht schon wieder. Moskitos können in Teilen der Westküste Australiens das Ross River Fieber übertragen, das mit wochenlanger Schwäche und starken Gelenkschmerzen einhergeht, eine durch Viren verursachte Polyarthritis. Auch das könnte das Ende unserer Fahrradreise in Australien bedeuten. Entsprechend nervös und übergenau tragen wir lange Kleidung, wann immer es geht, sprühen auf die klebrige Schicht Schweiß und Sonnencreme noch eine Schicht Mückenspray und verziehen uns mit Einbruch der Dämmerung ins sichere Zelt.

Unsere Tiererlebnisse sind bisher jedoch alle ganz harmlos und überaus erfreulich verlaufen. Ich stoppe immer noch abrupt mein Rad, wenn ich sie sehe, rufe ganz aufgeregt „Guck mal Ralph, guck mal!“ und kann mich nicht sattsehen, denn sie machen einfach gute Laune. Es gibt sie wirklich hier! Überall! Kängurus! An unserem ersten Campingplatz besuchte uns eine ganze Kängurufamilie zum Frühstück. Sie lagern sich gerne gemütlich in abgeernteten Feldern, mümmeln das trockene Gras und sehen einen erstaunt an. Oft schieben wir unsere Räder zu einem versteckten Schlafplatz auf einer kleinen Lichtung mitten im Wald, und plötzlich springt ein Känguru erschrocken auf und hüpft vorbei. Ich kann mich immer noch kaputtlachen über ihre comichafte Art sich zu bewegen. Auch nachts, wenn wir im Zelt liegen, spüren und hören wir ihre Sprünge. Morgens weckt uns das Geschrei der Kakadus und grünen Papageien, und in der Dämmerung lacht der Kookaburra auf seine psychedelische Weise: ![]() (klick hier)

(klick hier)

Ansonsten ist der australische Wald sehr, sehr still, wie wir immer wieder verwundert feststellen, wenn wir im Schlafsack liegend in die Dunkelheit lauschen.

Nach den langen Tagen der Krankheit finden wir endlich zurück in unseren großen Alltag auf der Straße, und die vertraute Routine des Campinglebens tut gut. Obwohl Ralph sich besser fühlt als man nach überstandenem Denguefieber erwarten könnte, muss er doch feststellen, dass die Krankheit mehr Spuren hinterlassen hat als gedacht. Die ersten Tage auf dem Rad fallen ihm schwer und tun weh. Er erzählt, es fühle sich beim Treten am Berg an wie manchmal beim Wasserfiltern: Man pumpt und pumpt, aber im Ansaugstutzen ist nur Luft. Wir lassen es langsamer angehen und fahren kleinere Etappen.

Trotzdem genießen wir das Radfahren und Draußensein in vollen Zügen und freuen uns sogar über das meditative ständige Auf und Ab der Rolling Hills durch die endlosen Wälder voller hoher Karribäume, bei dem wir ziemlich viele Höhenmeter machen. Oft fahren wir durch dschungelartigen Wald mit dichtem Unterholz. Dann, ganz unvermittelt, kommen wir über eine kleine Anhöhe und in der folgenden Abfahrt bleibt das Blätterdach einfach am Himmel kleben, während wir immer weiter in die Tiefe fahren. Das Unterholz ist plötzlich verschwunden und die riesigen Stämme, die ohne Rinde glatt in die Höhe reichen, sind astlos. So gleiten wir plötzlich durch einen lichtgedämpften hohen Raum, eine lichte Naturkathedrale. Weit über uns die gotischen Bögen der obersten Äste, die das grüne Dach halten, neben uns die Säulen, die die Welt des Waldes tragen. Stille herrscht an diesem hohen, sakralen Ort. Die Luft duftet nach Eukalyptusöl und wir segeln still auf unseren Rädern durch eine Zwischenwelt. Die Welt ist großartig und liegt vor uns ausgebreitet.

Oft sind wir allein weit und breit. Auf den Straßen sind manchmal weniger Autos unterwegs als auf deutschen Radwegen. Es ist wirklich genau so, wie ich es mir in Thailand gewünscht habe. Wenn der Tag zu Ende geht, suchen wir uns irgendwo im Busch oder an einem einsamen Strand einen Platz für unser Zelt. Wir haben Zeit und Kraft übrig, auf der Picknickdecke oder auf einem Felsen am Meer zu sitzen, uns zu unterhalten oder einfach vor uns hin auf das unwirklich türkisgrüne Blau des Wassers zu schauen. Das ist für mich das reine Glück des Unterwegsseins. Auch ich spüre jetzt, dass das Denguefieber und die Angst um Ralph tiefere Spuren bei mir hinterlassen haben, als ich zuerst selbst bemerkte. In den ersten Wochen hier in „Terra Nullius“ wird mir bewusst, wie wichtig und genau richtig dieser Neuanfang für mich ist. Beim Anblick der sich weiß brechenden wilden Wellen, die in den sich über uns öffnenden weiten Himmel übergehen, komme ich zurück zum „Nullpunkt“ unserer Reise, der für mich in Australien auch ein Neubeginn wird. Mich erfüllt ein tiefes überfließendes Gefühl der Dankbarkeit und Freude über alle Bewahrung, unser Zusammensein, unser Leben und das Geschenk, sich die Welt aus dem Fahrradsattel anschauen zu können.